3. Zur Konstruktion zeitgenössischer Vielstimmigkeit (2008)

Das Interview im Dokumentarfilm Conceptual Paradise als Strategie der Aktualisierung. (2008) 1)Diesem Essay liegt ein Konferenzvortrag zugrunde (GAK, Bremen 24.–28. Juni 2007), abgedruckt in: Blind Date. Zeitgenossenschaft als Herausforderung, hg. v. Gabriele Mackert, Viktor Kittlausz, Winfried Pauleit, Nürnberg 2008, S. 156-163.

1. Hol alles aus dem Jetzt

Mit dem Slogan »Make the most of now« macht aktuell eine Mobiltelefonfirma Werbung für eine Effektivität des Jetzt. Vielleicht ist damit eine Zeitgenossenschaft im Sinn einer gemeinsam verbrachten Zeit und einer Teilhabe an oder einem Teilen der Meinungen in einer Gegenwart gemeint, die durch permanente mediale Kommunikation mit vielen Menschen/Zeitgenossen erfahrbar ist. Eventuell ist dieses »now« aber aufgrund seiner Flüchtigkeit nicht reflektierbar, sondern nur reflexiv rekonstruierbar anhand seiner wie auch immer gearteten Dokumentation. Wie sich ein Inhalt dazu verhält, ist ein ganz anderes Thema.

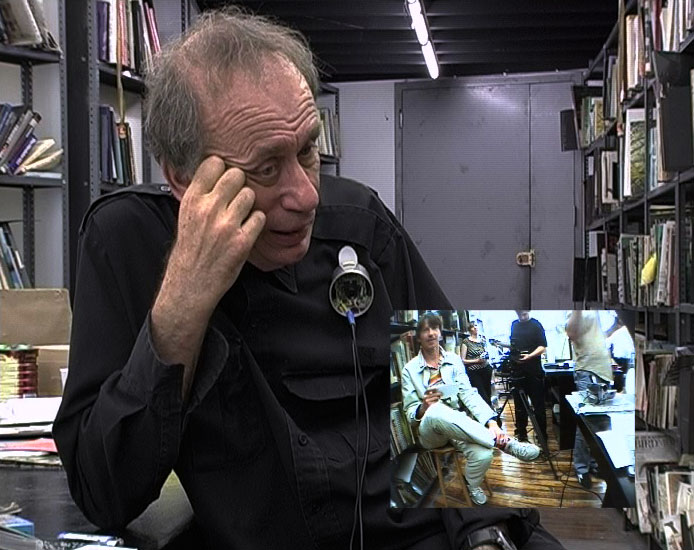

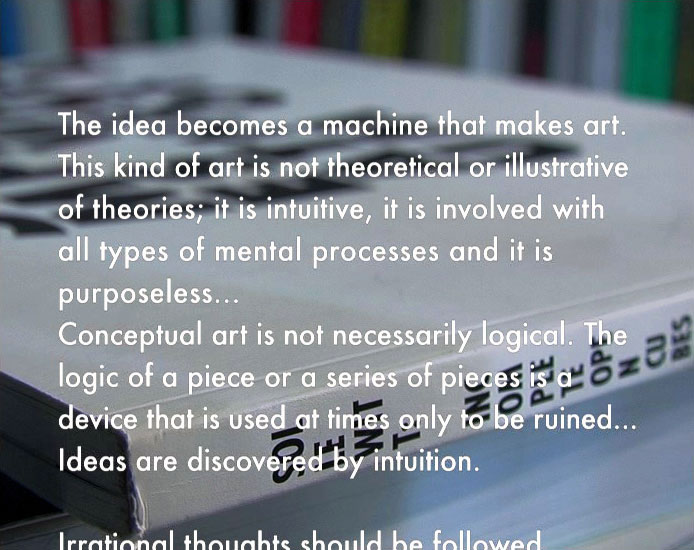

Für meinen dokumentarischen Essayfilm »Conceptual Paradise« gab es keinen konkreten Anlass, der hätte dokumentiert werden können. Auch eine Definition von »Zeitgenossenschaft« lag mir fern, als ich mit der Arbeit am Film begann. Viel mehr ging es mir darum, so genannte zeitgenössische künstlerische Positionen und Tendenzen zu verstehen, die sich auf unterschiedliche Weise auf konzeptuelle Kunst beziehen oder beziehen lassen. Dabei ging es mir gleichzeitig um eine Aktualisierung konzeptueller Ansätze und Fragestellungen für die zeitgenössische Kunstpraxis. Eine entscheidende Voraussetzung für meinen Dokumentarfilm »Conceptual Paradise« war die Beobachtung, dass sich in und nach den 1990er Jahren in der zeitgenössischen Kunst eine Vielzahl visueller oder die Präsentation betreffender Bezüge auf die Conceptual art finden ließen. Signifikant schien mir dabei jedoch, dass viele KünstlerInnen damit weniger selbst generierte philosophische Reflexionen oder kunst- und erkenntniskritische Statements verbanden, wie es typisch war für die erste Generation – beispielsweise die KünstlerInnen der Gruppe Art & Language oder auf andere Weise spätere Praktiken wie Martha Rosler oder Renée Green. Statt dessen werden nun oft Darstellungsweisen von konzeptuellen KünstlerInnen angeeignet oder nachgeahmt. Die Voraussetzung dafür stellen diejenigen Praktiken der ersten Conceptual art-Generation dar, die ikonisch programmatisch für eine bestimmte Autorschaft und Kunstauffassung stehen und zu visuellen Stereotypen wurden. Ich bin ein großer Fan des Diskurses des Conceptualismus, weil mich das visuell Andere der konzeptuellen Kunst als gleichermaßen starr und streng sowie das Spektrum zwischen high-end-perfektionistisch bis naiv-dilettantisch interessiert; darüber hinaus beeindruckt mich ihre kunstkritische und theoretische Selbstermächtigung, die diese speziellen visuellen Darstellungen hervorbrachte. Wenn diese in konzeptuellen Praktiken zu einem Dogma erstarren, zeigt sich jedoch auch genau das Problematische ihres Diskurses.

Gleichzeitig schienen die Diskussionen um die Conceptual art in Pressemitteilungen nachzuhallen, in denen die Begriffe »konzeptuell« oder gar »konzeptionell« als Wertproduzenten herbeizitiert wurden, anstatt dass eine Aktualisierung konzeptueller Fragen angestrebt wurde – oder jene Werberhetorik einer Diskursanalyse unterzogen wurde.

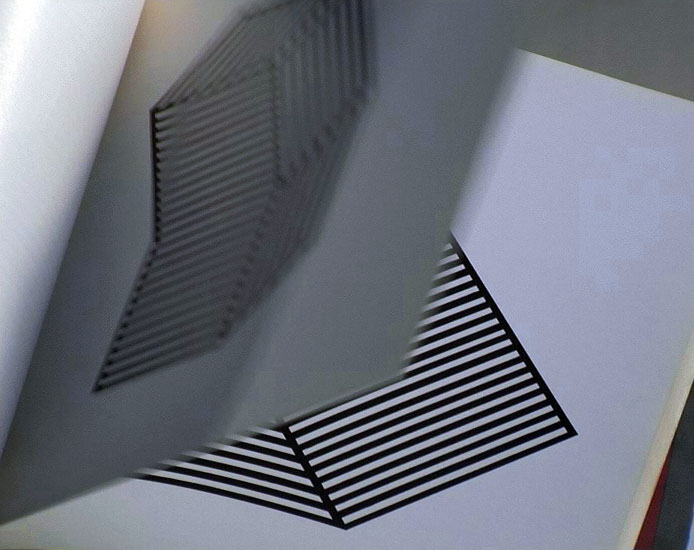

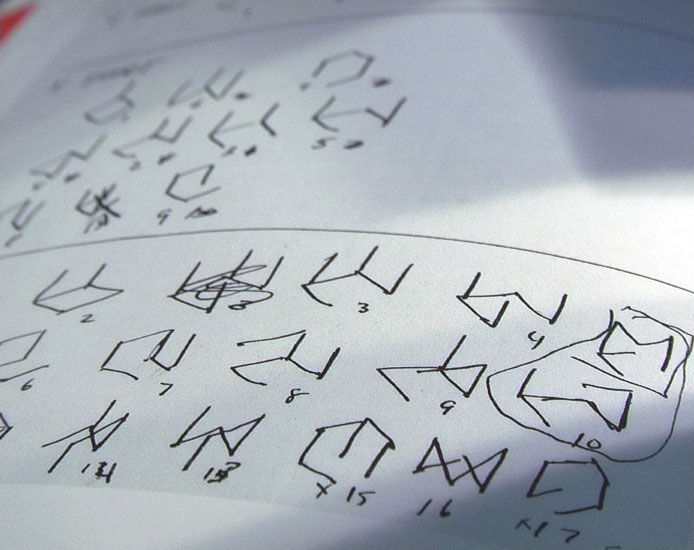

Vor diesem Hintergrund beabsichtigte ich, eine Diskussion mit konzeptuellen KünstlerInnen verschiedener Generationen in einem Film zu inszenieren. Dabei richtete sich mein primäres Interesse nicht auf eine historische Darstellung; diese musste aber als Seiteneffekt mitbedacht werden. Deshalb traf ich bestimmte Entscheidungen für historische Referenzen; beispielsweise legt der für mein Verständnis wichtige Konzeptualist Sol LeWitt zum Interview eine Skizze vor, in der er eine Genealogie der Conceptual art vom russischen Konstruktivismus ableitet, während er parallel dazu die Pop art auf Marcel Duchamp, Dada und den Surrealismus bezieht. Unmittelbar danach folgt im Film Dan Graham, der die Wichtigkeit von LeWitt für seine eigene Praxis betont, gleichzeitig jedoch eine ganz andere Genealogie entwirft. So wird schon am Filmanfang deutlich, dass es um die Inszenierung einer Diskussion geht – nicht etwa um den Glauben an eine einzige, alleingültige Definition. Dies ermöglicht mir der Essayfilm – das zeitgenössischste aller Medien. Dieser Film ist künstlerische Praxis und Theorie. Ich wollte keine Ausstellung kuratieren, sondern ein mediales Statement konzipieren, das als Film und als Webarchiv unterschiedliche Rezeptionsmöglichkeiten eröffnen soll.

2. Zur Konzeption des Dokumentarfilms Conceptual Paradise

Der kürzlich verstorbene Kunstkritiker, Harald Fricke, schrieb, dass seine Zeitgenossen diejenigen sind, mit denen er die Generation und somit auch popkulturelle Moden und deren Rezeption teile; wobei ihm der »Genosse« ein sympathischer Begriff darstelle, weil dies diejenigen sind, mit denen er einige Zeit in der Kunst verbringe. 2)Vgl. Harald Fricke, Was Neuheit bedeutet?, Internetmailinglist Berliner Gazette, 15.5.2007.

In diesem Sinne stand meine ganz persönlich hedonistische – von Kairos beherrschte – Überlegung am Anfang des Filmprojekts, dass ich gerne bestimmte Persönlichkeiten aufsuchen und mit ihnen aktuelle Kunstentwicklungen diskutieren wollte. Auch ist offensichtlich, dass wegen des Alters der ersten Konzeptkünstler-Generation eine gewisse – von Chronos beherrschte – existenzielle Bedingung herrschte, die eine gewisse Dringlichkeit zur Dokumentation ergab. Neben der oben dargestellten kunstkritischen Beobachtung bezeichne ich diese persönliche und objektive Formation als den dokumentarischen Impuls für dieses Filmprojekt. 3)Mir geht es um die Fortsetzung der Diskussion, die Foster im Kapitel »The Artist as Ethnographer« präzise führt; vgl. Hal Forster, The Return of the Real. The Avantgarde at the End of the Century, MIT Press, Cambridge, Massachusetts etc. 1996, S. 171-203.

Außerdem nahm meine Kritik an den zeitgenössisch herrschenden Dokumentationsformen einen wichtigen Stellenwert ein. Diese hegemoniale Form der dokumentarischen Geschichtsschreibung stellt die »Doku-Fiction« dar: unter anderen gab Oliver Stone dazu mit seinem Film »JFK« (1992) einen starken Impuls. Heinrich Breloer entwickelte – mit seinen im deutschen Fernsehen zur besten Sendezeit gespielten – Filmen »Todesspiel« (1997) und »Die Manns – Ein Jahrhundertroman« (2001) die Verfahrensweise weiter: historisches Dokumentationsmaterial wird mit zeitgenössischen Interviews und mit Schauspielern nachgestellten Szenen suggestiv dramatisiert. In dieser kulturindustriellen Dokumentationsform verliert das Dokumentarische seine Glaubwürdigkeit, während es sich gleichzeitig mittels seiner Hinwendung zum großen Publikum als kollektives Geschichtsbewusstsein etabliert.

Weitere kritische Reflexionsansätze habe ich an anderer Stelle zur Observation des Alltagssubjekts in der Doku-Soap »Big Brother« (ab 2000) oder den Stereotypen der TV-Kunstberichterstattung sowie den heute sehr verbreiteten, Video-Künstlerinterviews angesetzt, die ohne jeglisches filmisches Interesse nur additiv beliebige Interviewsequenzen aneinander reihen. Bereits in den 1960er Jahren erkannte man: »Documentary has replaced exposition and discription.«4)Richard Roud, Jean-Marie Straub, Reihe: Cinema One, USA 1972, S. 31. Gerade deshalb erscheinen viele zeitgenössische Videodokumentationen atavistisch.

Deshalb formuliert mein Film »Conceptual Paradise« ein zeitkritisches Statement, das auf einem relativ klassischen Dokumentarstil besteht. Ich beziehe mich auf die deutsche Dokumentarfilm-Bewegung um Hartmut Bitomsky, Harun Farocki, Helke Sander, die intendieren, dass die ZuschauerInnen eine eigene Leseweise des Films finden sollen. Allerdings wurde für »Conceptual Paradise« nicht einfach deren Verfahrensweisen übernommen – beispielsweise aus ideologiekritischen Gründen ein Illustrationsverhältnis zwischen Bild und Text zu vermeiden –, sondern dieses Verhältnis wurde jeweils auf die narrativen Situationen angepasst. Denn blind eine solche Taktik zu wiederholen, würde bedeuten, sie selbst zur Ideologie gerinnen zu lassen. Dieser Ansatz richtet sich an ZuschauerInnen mit einem emanzipierten Rezeptionsverhalten.

3. Vielstimmigkeit anstatt Monografie

In dem Film »Conceptual Paradise« kommt eine große Anzahl von Personen aus dem Kunstfeld zu Wort. Siebenundfünfzig verschiedene SprecherInnen in einem Film zu versammeln, bedeutet, dass keiner dieser Personen eine lange Redezeit eingeräumt wird; einige kommen nur mit einem kurzen Statement vor. Diese Vorgehensweise begründet sich mit der Problematik, dass monografische Darstellungen meist zu einer individualistischen Idealisierung – wenn nicht gar Heroisierung – einer einzigen Künstlerpersönlichkeit führen. Dass künstlerische Leistungen angeblich nur durch ihre Einzigartigkeit erhoben werden können, worauf der modernistische Diskurs basiert, sehe ich als ein kunsthistorisches Grundproblem an. Außerdem stellte eine Diskussion zur Aktualisierung konzeptuell erkenntnistheoretischer Fragestellungen für diesen Filmessay mein Hauptinteresse dar.

Meine Vorgehensweise orientiert sich deshalb an dem Ethnologen James Clifford; er fordert in der Ethnologie eine »Mehrfachautorschaft«, auch wenn oder gerade weil dabei »eine tiefgreifende westliche Überzeugung in Frage gestellt wird: dass die Struktur eines jeden Texts mit den Absichten eines individuellen Autors zu identifizieren sei«5)James Clifford, Über ethnographische Autorität, in: Eberhard Berg, Martin Fuchs (Hg.), Kultur, soziale Praxis, Text. Die Krise der ethnographischen Repräsentation, Frankfurt/M. 1993, 147f.. Der Begriff der Mehrfachautorschaft scheint mir hier geeignet, weil er eine Autorschaft andeutet, die sich als mehrfach gelesen, codiert und differenziert versteht. Damit wird kein endgültiges Resultat festgeschrieben, sondern ein prozesshaftes Formulieren inszeniert. Mit dem Begriff der Vielstimmigkeit impliziere ich eine dokumentarische Position, die unterschiedliche Meinungen zulässt gegenüber einer eindeutigen, doktrinären Sprache. Meine Konstruktion dieser Vielstimmigkeit basiert auf meinem Interesse, die ZuschauerInnen zu ermächtigen, sich eine eigene Meinung zu bilden. Dabei soll aber ein (Pseudo-)Pluralismus vermieden werden, wie er von den öffentlich-rechtlichen und den privaten Fernseh- und Radiosendern praktiziert wird, der behauptet, alle zu Wort kommen zu lassen. Denn dabei handelt es sich immer nur um eine Proporzzusammenstellung, die den in der öffentlichen Sphäre bereits herrschenden Kräften eine weitere Möglichkeit zur Selbstdarstellung bietet.

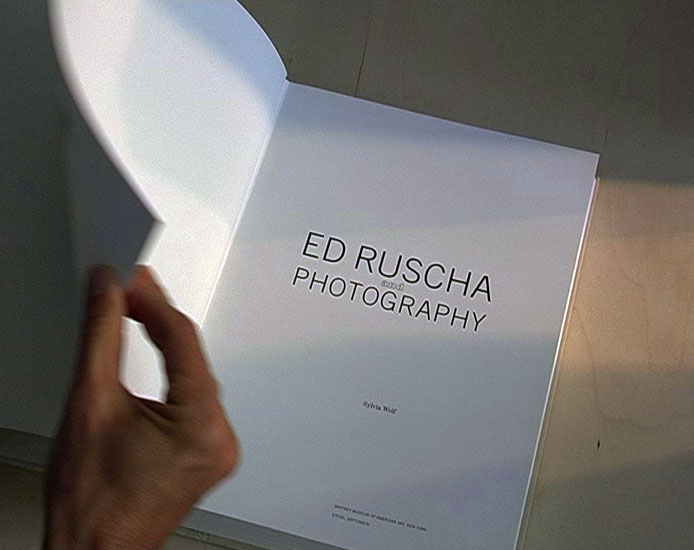

Mein Ansatz der Vielstimmigkeit gibt dem Interview die Funktion, einerseits Dokument der Begegnungen mit den jeweiligen Personen zu sein, andererseits als Fragment in die durch den Film inszenierte Diskussion einzugehen. Mein Eigeninteresse daran macht mich zu einem User des konzeptuellen Kanons, insofern ich mein Interesse auch in diesen Kanon einspeise. Die Unterscheidung zwischen »Fan« und »User« beziehe ich hier auf die verschiedenen Interessen: Als Fan sammle ich enthusiastisch alles Material, das ich zur konzeptuellen Kunst finde; dabei verhalte ich mich emotional, weil ich ein grundsätzliches Interesse verfolge, dabei aber eine selektive Sympathie zulasse. Als User verfolge ich dagegen das Interesse, mich über das Sammeln von konzeptuellem Material hinaus auch in den Diskurs um die konzeptuelle Kunst einzuschalten; meine Absicht ist insofern auch meine Beteiligung am künstlerischen Diskurs. Dafür leitend ist ein grundsätzliches Interesse für zeitgenössische Projekte.6)Der Begriff »Interesse« dient mir als Schlüsselbegriff für meine Formen der Partizipation am Diskurs: Sowohl Fan als auch User der Conceptual art diskutierte ich parallel seit Beginn des Filmprojekts (2002) auch andere Projekte; außer den jeweiligen Einzelausstellungen der ProtagonistInnen, sind folgende Projekte zu nennen: Contextualize. Zusammenhänge herstellen, Hamburg 2002; Romantischer Konzeptualismus, Nürnberg 2007; Conceptualisms, Berlin 2003; Open Systems. Rethinking c.1970, London 2005; Art after Conceptual art, Wien 2006.

Die Rhetorik der Mehrstimmigkeit kommt im Film durch Selektion der brauchbaren Stellen – d. h. nach Abzug der technisch und inhaltlich unbrauchbaren Takes – zustande, die sich bestimmten dramaturgischen Aspekten unterordnet. Die Arbeit des Filmschnitts kann als eine redaktionelle Bearbeitung des gesammelten Materials verstanden werden: Die Narration des Films entwickelt sich zum Beispiel entlang der Begriffe: »Ironie, Humor«, »Kunst und Sprache«, »Körper, Raum, Mise-en-scène«, »konzeptuelle Malerei«, »Dematerialisierung«, »Definitionen und Historisierung des Konzeptuellen«, »immaterielle Arbeit« – hinsichtlich der Möglichkeiten, die das vorliegende Material bietet. Dabei geht es darum, die Evidenzen und Widersprüchlichkeiten des konzeptuellen Diskurses möglichst deutlich werden zu lassen und aktuelle Begrifflichkeiten sowie Theorien ein zu beziehen. Diese Überlegungen habe ich vor der Filmproduktion hinsichtlich etwa den Aufnahmerichtlinien, dem Verhältnis von Theorie-Raum-Abbildung und der Filmmontage formuliert und während der Produktionszeit mit dem Filmteam diskutiert.

4. Interesse am konzeptuellen Now

»Jedes Ereignis enthält schon seine Dokumentation, sonst könnten wir es nicht denken.«7)Jacques Derrida führt das »„Machen“ des Ereignisses« an, wie Sprechweisen performativ werden: »Das führt uns evidenterweise zu jener Möglichkeit, von Ereignis zu sprechen, die sich ihrerseits als im eigentlichen Sinne performativ ankündigt: Es führt uns zu all jenen Sprechweisen, wo Sprechen nicht einfach Informieren, Berichten, Beschreiben oder Feststellen bedeutet, sondern wo es darin besteht, durch das Sprechen sich etwas ereignen zu lassen.« (Jacques Derrida, Eine gewisse unmögliche Möglichkeit, vom Ereignis zu sprechen, Berlin 2003 S. 24) Dem liegt eine dekonstruktive Lektüre des Begriffs des Ereignisses zugrunde, wie sie Jacques Derrida auch für die Performanz der »Gabe« ansetzt, dass nämlich damit auch die korrespondierenden Handlungen gemeint sind. – so lautet ein Text in meinem Film. Was ist demnach eine angemessene Strategie für die Darstellung der Bedeutung von Ereignissen?8)Vgl. Linda Williams, Spiegel ohne Gedächtnisse. Wahrheit, Geschichte und der neue Dokumentarfilm, in: Die Gegenwart der Vergangenheit, hg. v. Eva Hohenberger u. Judith Keilbach, Berlin 2003, S. 36. Und: Wie kann ich Situationen schaffen, in denen die »Handlung auf mich zukommt«?9)Ibid., S. 34

Die gewählte Form des Films orientiert sich nicht an einer etwaigen historischen, konzeptuellen Ästhetik, selbst wenn es möglich wäre, eine solche zu definieren. Ich kam zu der Auffassung, dass gerade eine recherchebasierte konzeptuelle Praxis den Begriff der »Ästhetik« selbst hinterfragen muss und bestenfalls Definitionen – von oder Interesse an Ideen – die Kategorien des konzeptuellen künstlerischen Denkens darstellen. Anstatt einen konzeptuellen Look zu reproduzieren, folgen die visuellen Entscheidungen im Film einer kritischen Rezeption unter anderem der konzeptuellen Kunst und Conceptual art und entwickeln eine Rhetorik des De-Konzeptuellen. Dazu wurden mit dem Team immer wieder bestimmte Filmausschnitte gesichtet und diskutiert: von Filmklassikern wie der Kartografie in Michael Curtiz’ »Casablanca« oder die Reflexion der Filmökonomie in Jean-Luc Godards »Tu va bien« bis zu Künstlerfilmen wie Dan Grahams »Rock my Religion« oder Sylvia Kolbowskys »An Inadequate History of Conceptual Art«. Dazu kommt eine spezifische Lektüre von Claude Lanzmanns Dokumentation »Shoa«. So divers die genannten Filmbeispiele erscheinen, so spezifisch geht es um die Synthetisierung einzelner relevanter Elemente daraus, die in anderem thematischem Kontext dazu dienen, was Linda Williams für den Dokumentarfilm präzise formuliert: dass es nicht darum gehen sollte, die Vergangenheit darzustellen, sondern sie mit Bildern der Gegenwart zu reaktivieren.10)Vgl. Ibid., S. 37. Die aktuellen theoretischen Bedingungen für das Dokumentarische werden im Film mit dem deutschen Dokumentarfilm-Auteur, Hartmut Bitomsky, reflektiert und außerdem in Textanimationen vorgestellt.

Was kann das Interview für diese Dokumentation leisten? Die geführten Interviews bilden ein Archiv, aus dem ich mittels eines selektiven Prozesses die Filmerzählung entwickelte. Die später entstehende Datenbank wird eine individuelle Recherche in den vollständigen Interviews ermöglichen.

Die dokumentarischen Quellen in einer filmischen Narration zu lokalisieren heißt vor allem, sie mit einem neuen Inhalt zu versehen – die Lokalisierung und der Kontext auf der Timeline erzeugt somit den Inhalt des Films. Der Schnitt bildet eine diagrammatische Montage, das heißt aus einer Pluralität der möglichen Aussagen wird eine Lokalisierung der singulären rhetorischen Elemente mit der Fiktion vorgenommen, damit der relativen Wahrheit nahe zu kommen:11)Ibid., S. 42.

»Der Rückgriff auf talking heads, auf Menschen, die sich an die Vergangenheit erinnern […], stellt in diesen Anti-vérité-Dokumentarfilmen den Versuch dar, jene Überzeugung, das ›Leben wie es ist‹ realistisch aufzuzeichnen, zu überwinden zugunsten einer intensiveren Erforschung der Bedingungen, aufgrund derer es geworden ist, was es ist.«12)Ibid., S. 34.

Eine Entscheidung für die Talking-Head-Situation der Interviews bedeutet zunächst auch, einen populären Zugang für ein nicht kunsttheoretisch vorgebildetes Publikum zu schaffen. Denn die SprecherInnen bilden jenseits ihrer Aussagen Projektionsflächen für einen persönlichen Zugang.

Das zeitgenössische Ich entsteht durch die mediale Zirkulation zwischen Blogs, Mailinglisten, Talkshows und Überwachung; dabei wird die persönliche Projektion des eigenen Selbst aufgewertet. Ein aktueller Rezeptionsbegriff müsste diesen Zustand des permanenten Live-Seins untersuchen: Das gleichzeitig in mehreren Channels Online-Sein produziert nicht nur aktuelle Kommunikationsformen sondern auch neue soziale Verhaltensweisen, die sich nach den unterschiedlichen Performanzen der gleichzeitigen Präsenz ausrichten.13)Vgl. das Kapitel »Fotografie, Film, Wahrheit: Inter-esse zwischen Krisen-Tableau und Online-Screen«, in: Stefan Römer, Inter-esse, Berlin 2014, S. 121-171.

In meinem Film Conceptual Paradise setze ich dem eine komplexe Diskussion zwischen KünstlerInnen und TheoretikerInnen über die Erkenntnismöglichkeiten von Kunst entgegen. Einer schnell dahin geworfenen Aussage wird misstraut. Es wird eher auf durch künstlerische Praxis entwickelte Erkenntnis gesetzt. Mein künstlerisches Interesse bildet sich so in der Dramaturgie der Narration ab.

All dies lässt sich meiner Ansicht nach als Effekt eines neuen Interesse-Begriffs verstehen – ein extremes Interesse für das Zeitgenössische.