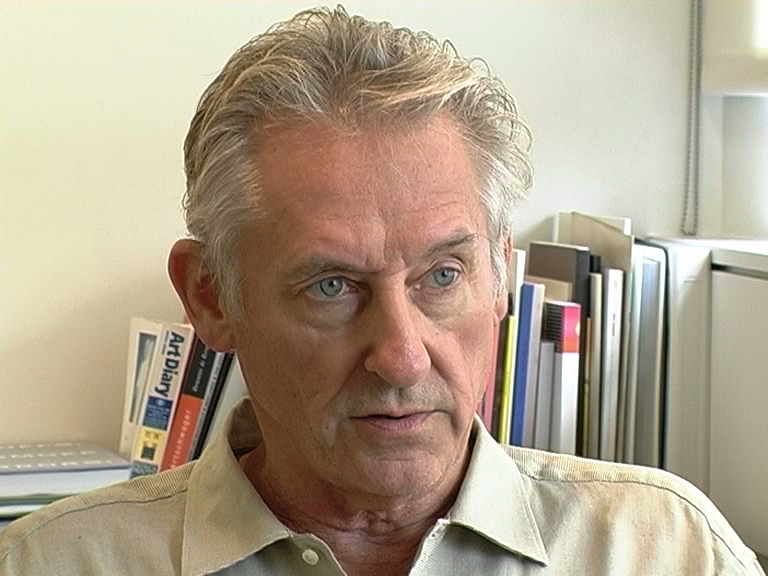

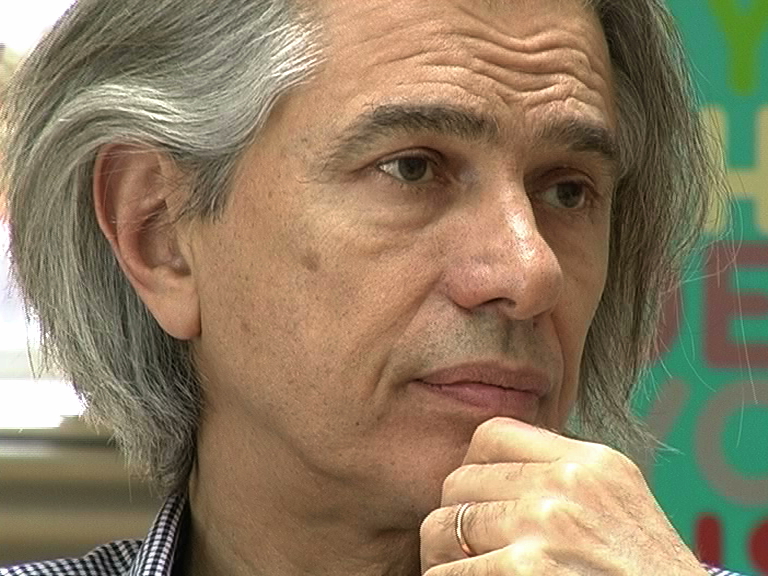

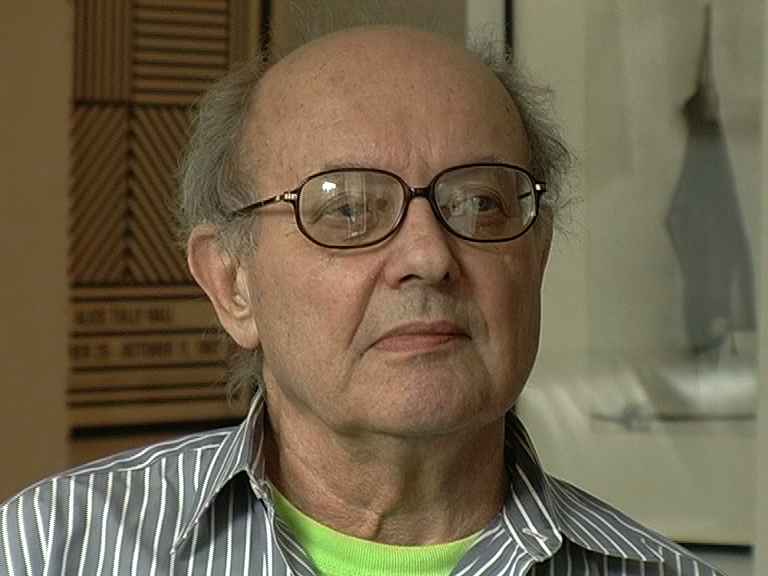

S.R.: Wir sind zu Gast bei Hartmut Bitomsky, in Cal Arts, am 9.10.2004. Und der Anlass, mit Ihnen über filmtheoretische Fragestellungen zu sprechen, ist natürlich einerseits, dass das für uns selbst eine gewisse Selbstreflexion innerhalb des Films bedeutet, andererseits scheinen mir Ihre Filme, ihre Arbeit, Ihre theoretischen Schriften eine Form von Position darzustellen, die für mich gerade für diesen Film besonders interessant ist. Ihre Filme werden nicht als konzeptuell bezeichnet, aber im Rahmen unserer Produktion, in der Art, wie Ihre Filme gemacht sind, die Autorschaft betreffend oder die Verbindung von verschiedenen Medien, stellen besonders Ihre Filme eine Akzentuierung dar, wie man Filme nicht schießt, sondern Bilder nimmt. Das schien mir immer besonders interessant.

H.B.: Bilder nimmt, zum Teil, ja, eher Bilder macht, würde ich sagen. Obwohl es das Bildernehmen auch gibt, und das ist für mich vergleichbar mit dem, was Duchamp gemacht hat, indem er Objekte, die er irgendwo vorgefunden hat, an eine andere Stelle platziert; und so kann vergleichsweise auch im Film arbeiten, indem man Bilder, Ausschnitte, Einstellungen aus Filmen, die jemand anderes gemacht hat, in einen neuen Kontext stellt, was man „found footage“ nennt. Das ist eine Möglichkeit, mit Film zu arbeiten. Hat einen schönen Namen: Kompilationsfilme. Natürlich gibt es auch die andere Möglichkeit, diese Bilder selber zu machen, wobei man mit dem immer konfrontiert bleibt, was Duchamp Ready-mades genannt hat. Es gibt immer die Welt um uns herum, die mit ins Bild kommt, und sogar im Extrem eines Fiktionsfilms sind sozusagen die Darsteller Ready-mades, die existieren schon mal und existieren für sich und tauchen im Zusammenhang einer Story, einer Geschichte, eines imaginierten Events auf.

S.R.: Was mich an Ihrer Machart – wenn man so sagen darf – von Filmen immer besonders fasziniert hat, war der dokumentarische Ansatz, der mit einer Welt, mit Material arbeitet, die vielleicht wie ein Ready-made, eine Realität zu verstehen ist; andererseits schien mir Ihre Praxis aber schon von Anfang, Mitte der 70er Jahre an einem postmodernen Impuls zu folgen, insofern als Sie mit Zitaten arbeiten, mit ganz eindeutigen Referenzen, und diese Referenzen aber im Film niemals einfach nur stehen lassen, sondern diese Referenzen immer zu einer Konstruktion, zu einer eigenen Konstruktion verarbeiten.

H.B.: Na, ich glaube nicht, das ich der Einzige bin, ich habe das auch sicherlich nicht erfunden; denken wir mal an Godard. Und in Wahrheit ist es, sagen wir mal so, der Begriff, dass Kunst auch einmal konzeptuell ist, geht natürlich auf die Renaissance zurück; man kann sagen, dass es keinen großen Maler gegeben hat, der nicht über Farben nachgedacht hat, und der nicht über die fast geometrische Verteilung von Farben auf einer Fläche nachgedacht hat. Insofern ist das alles nicht so neu. Natürlich tritt in der Geschichte von Kunst, von Bildermachen, von Filmemachen mal das eine mehr in den Vordergrund und mal das andere; mal wird die Kunst sehr selbstbezogen, fast egoistisch, denkt nur über sich selber nach, und mal wendet sie sich von sich selber ab und widmet sich nur dem Gegenstand, und die reflektive Ebene wird ganz schwach. „Schwach“ nicht im Sinne von einer Wertung. In der Tat sind wir, glaub ich, sagen wir mal in unserem Zeitalter, nachdem es so viele Filme schon gegeben hat, an einem Punkt angelangt, wo das Nachdenken über das, was wir machen, das Nachdenken über die Mittel, mit denen wir etwas machen, wieder sehr stark in den Vordergrund getreten ist.

S.R.: Trotzdem scheint mir – entschuldigen Sie, wenn ich da ein bisschen insistiere – bei Ihrer Machart scheint mir Ihre Form, Material zusammen zu bringen in einem Film, man kann es Kompilationsfilm nennen, eine ganz bestimmte Erzählhaltung zum Ausdruck zu kommen. Ich habe es mal in einer Verbindung gesehen zwischen Emile de Antonio und Orson Welles bei einigen Filmen. Die Stimme ist teilweise dominant und verschwindet teilweise hinter den Bildern.

H.B.: Ein bisschen mehr muss ich gefragt kriegen, damit ich richtig weiß, wohin es geht.

S.R.: Ich will noch mal hinaus auf die Form „found footage“ zu verbinden mit eigenen Bildern, also gefundene Bilder mit eigenen Bildern und die wiederum in ein neues Format zu bringen, und diese Erzählung sozusagen mit Fragestellungen an die Betrachter, an das Publikum zu verbinden, so dass das Publikum kaum anders kann, als selbst Position zu beziehen. Inwieweit glauben Sie kann man diesen Prozess steuern?

H.B.: Man versucht es zumindest, das zu steuern. Was, glaube ich, wichtig ist, wenn man vorgefundenes Material – das nicht die Signatur des Autors trägt – benutzt. Das hat zur Folge, dass eigentlich auch klar wird, dass die Bilder, die dann die neu gemachten sind, in der Tat in einem viel größeren Raum stehen, und zwar im Raum, der die Geschichte des Bildermachens beinhaltet. Das ist eine Form, ein bisschen das Kunstwerk, den Film abzurücken von einer Position, aus der die Perspektive der Künstler ist. Der Künstler, der das gemacht hat und immer nur ihn mehr oder weniger reflektiert. Es ist also im Prinzip etwas, was gegen die Idee des Autorenfilms gedacht ist. Wobei natürlich klar ist, dass Spuren der Signatur desjenigen, der den Film gemacht hat, also in diesem Fall eines Bitomsky-Films, immer sichtbar bleiben, oder zumindest vorhanden sind, eingeschrieben sind. Aber das ist eigentlich das Unwesentliche an einem Kunstwerk. Wenn man bedenkt, dass wir immer noch Statuen bewundern, bei denen vom Autor nur der Name „Praxiteles“ übrig geblieben ist, aber wir wissen nicht, wer das ist, überhaupt nicht. Es gibt vielleicht zwei, drei winzige Informationen; völlig entschwunden, unwesentlich für die Skulptur geworden. Und darauf wäre zu achten, dass die Kunstwerke, die Filme, eben dieses lange Leben haben können, haben müssen, haben sollen.

S.R. Und zwar von dem Ton, von der Sprache, vom Inhalt her und den Bildern?

H.B. Genau. Man muss auch begreifen, dass man mit jedem Bild, jeder Einstellung, die man macht, im Grunde das Reservoir der Bilder in die Zukunft trägt, indem man neue Varianten, neue Formen hinzugefügt hat.

S.R.: In einem wunderbaren Text über John Ford haben Sie etwas gesagt, was gerade für den Dokumentarfilm auch sehr wichtig ist. Es geht um Interviews mit John Ford. Man versucht in der Dokumentation ja immer etwas Persönliches herauszufordern, herauszufinden, und eine Verhaltensweise ist oftmals, Anekdoten zu erzählen, besonders bei Künstlern. Ich habe bei Ihnen in dem Text „Der Sturz der Fabel. Der Mythos des Autors“ dieses kurze Zitat gefunden: „Die Anekdote wehrt die Neugier ab, die etwas Persönliches erfahren will und stellt sie dennoch zufrieden.“ Dieses Zitat schien mir sehr symbolisch für Ihre Verfahrensweise zu stehen, das Eigene in Verbindung zu bringen mit historischen Bildern, die oftmals schon dem kollektiven Unbewussten gehören, aber durch Ihre Verfahrensweise, sie zu zeigen im Film, noch mal wieder aktualisiert und hervorgeholt werden.

H.B.: Obwohl das in dem Zusammenhang mit der Anekdote, die man in hundert Varianten erzählt, nicht ganz genau das Gleiche ist, weil die Anekdote immer eine deflektive Funktion hat – abweisen, abschirmen, Leute eben nicht ranlassen. Gleichzeitig aber, weil es sozusagen in jeder Anekdote persönliche Geschichten sind, trotzdem den Anschein zu geben, dass man etwas Persönliches erfahren hat – aber in Wahrheit hat man es nicht. Das hebt sich ab von dem, dass man als Künstler begreift, dass man in einer Kultur lebt, in der man sozusagen nicht nur der Macher ist, derjenige, der gibt, der herstellt, sondern auch Schuldner ist; dass man so viele Dinge vorfindet, die einem nicht gehören, die man vielleicht entdeckt und gerade in der Qualität, dass sie das Andere sind; das, was nicht kommensurabel ist, was nicht sofort widerspiegelt, einen selbst, eine Idee, die man hat, eine Technik, die man erworben hat und so weiter.

S.R.: Nun fällt auf, mir fällt auf, in den Arbeiten, die Sie präsentiert haben, in den Filmen, aber auch in den Texten, dass Sie die Ökonomie der Reproduktion immer wieder herausfordern, dass Sie die Reproduktion im Medium selbst thematisieren und keine Scheu davor haben, den Apparatus, das Mikrofon, die Beleuchtung, den Monitor ins Bild zu bringen. Wie hat sich diese Tendenz bei Ihnen entwickelt?

H.B.: Die hat sich entwickelt in einer Phase, in der ich ein bisschen beeinflusst von Humphrey Jennings war, der neben seinen Filmen Projekte gemacht hat, die im Zusammenhang mit der mass observation entstanden sind, wobei er mehr oder weniger nur mit Zitaten umgegangen ist, das heißt sozusagen sich als Autor verabschiedet hat – nicht ganz. Er hat natürlich am Rande der Dinge, die er zitiert durch seine Selektion, durch die Weise, wo er einen Ausschnitt beginnen lässt und wo er ihn abbricht, natürlich schon sein Tun, vielleicht nicht sichtbar gemacht, aber spürbar. Das ist ein Verfahren, bei dem man erkennt, dass man mit Materialien arbeitet. Ich komme noch einmal auf die Idee vom Ready-made zurück – mit Materialien arbeitet, die man selber nicht erfunden, nicht hergestellt, nicht autorisiert hat. „Materialien“ heißt hier, es sind Objekte. Ein Filmausschnitt ist ein Objekt. Ein Bild in dem Moment, wo es sichtbar wird, innerhalb eines Rahmens, innerhalb des Fernsehschirms, auf dem Fernsehschirm, innerhalb dieses Apparates, wird zu einem Objekt. Und in dem Moment tritt die Qualität des Vorgefundenen deutlich in Erscheinung. Und es tritt auch in Erscheinung, dass man Dinge aus einem Kontext nimmt und sie einem neuen Kontext einverleibt, einen neuen Kontext, eine neue Struktur gibt, in dem Qualitäten vielleicht zum Vorschein kommen, die vorher sozusagen im alten, ursprünglichen Kontext nicht deutlich geworden sind, die zwar immanent waren, aber nicht manifest werden konnten.

S.R.: Jetzt scheint mir ein wichtiger Punkt in Ihrer Produktion, in Ihrer Haltung zu sein, dass Sie immer auch die politischen Aspekte der Zeit, die sie behandeln, oftmals aber auch die eigene Gegenwart mit ins Spiel bringen. Wie kam es zu dieser Form der Produktionsweise, die ja schon sehr speziell mit dem Ready-made – wenn wir das als Objekt, den Objektbegriff übernehmen – arbeitet?

H.B.: Man sagt immer, wenn man auf irgendwas mit dem Finger zeigt, weist der Daumen auf einen zurück. In der Tat ist das unausweichlich, sobald man über geschichtliche Phänomene spricht, wird sofort die Gegenwart deutlich. Wie in einem negativen Spiegel, könnte man sagen, in dem Dinge aufscheinen, die direkt mit dem historischen Fakt zu tun haben, die die Gegenwart mit den historischen Fakten verbindet. Manchmal ist es nur in der Weise, dass man, sagen wir mal als Historiker, neue Einsichten gewonnen hat über ein historisches Phänomen. Aber man kann diese Einsicht nur in einer gewissen Konstellation, in einer gewissen historischen Gegebenheit, in der man sich selber befindet, entdecken, so dass, was immer wir über die Vergangenheit sagen, was wir entdecken, was wir finden, immer ein Rückverweis entsteht auf uns. Was zum Beispiel für mich deutlich geworden ist, als ich mit found footage aus der Nazizeit gearbeitet habe, dass ich sofort die Determinanten der bundesrepublikanischen Gegenwart entdecken konnte. Viele Dinge, die damals entwickelt wurden, führen zu uns – die Reichsautobahn, die in der Nazizeit gebaut wurde, führt direkt in die Bundesrepublik.

S.R.: Der VW-Komplex.

H.B.: Die Auto-Massenproduktion, die in der Nazizeit fast aus heiterem Himmel in Angriff genommen wurde, hat ihre Früchte in der BRD getragen.

S.R.: Ich möchte ganz gerne noch mal insistieren auf der Form der Referenz, die Sie durch Materialien nehmen. Die Gefahr, die lauert, wenn man mit fertigen Objekten – um den Begriff noch einmal zu verwenden – arbeitet, besteht ja darin, dass man seine eigene Position relativiert oder gar keine eigene Position zum Vorschein kommt. Die Form, die Sie entwickelt haben im Kompilationsfilm oder dieser dokumentarischen Form, die Sie beherrschen, die Sie entwickeln, die Position ist ja sehr stark politisch, sie ist ja gesellschaftskritisch, insofern als Sie in einem historischen Verweis oder einem historischen Zitat immer auch einen direkten Bezug zur Gegenwart herstellen, dieser Bezug aber niemals platt einfach genannt wird. D.h., Sie zeigen nicht mit dem Finger auf die Phänomene in der Gegenwart. Wäre es richtig, dies als Schluss zu verstehen, als Schluss, den der Betrachter ziehen muss?

H.B.: Ja, ganz genau. Natürlich gibt es Verfahrensweisen, in denen man den Betrachtern, den Zuschauern alles wegnimmt, indem man sozusagen den Schluss schon hinstellt, selber, oder eben im Kunstwerk, im Film sich vollziehen lässt. Das ist natürlich etwas, das eine Verarmung des Seherlebnisses zur Folge hat oder des ganzen Prozesses, auch des geistigen, des Denkprozesses, wenn einem alles gesagt wird. Das wiederum ist auch eine politische Haltung natürlich, wenn man seine Zuschauer gewissermaßen einlädt, sich selber die Gedanken zu machen, statt ihnen die Gedanken vorzusetzen. In diesem Verfahren stößt man einen Prozess an, statt ihn abzuschließen – im wörtlichen Sinne abzuschließen. Ich glaube, das hat mit unserem Zeitalter zu tun, dass das notwendig ist.

S.R.: Für mich drängt sich jetzt geradezu eine Frage auf nach Spielweisen des Dokumentarischen, mit denen wir konfrontiert sind gegenwärtig… (Unterbrechung; Wiederholung der Frage) Ihr letztes Statement spielt mir quasi den Ball zu, insofern als ich ganz gerne auf Spielweisen des Dokumentarischen in der Gegenwart kommen möchte. Wir sprachen gerade darüber, ob ein Dokumentarfilm den Betrachter, die Betrachter, das Publikum herausfordert, indem die Schlüsse durch eine intellektuelle Leistung selbst gezogen werden müssen. Oder ob man quasi eine Information vorprogrammiert, und die Frage ist: Befinden wir uns dann im ideologischen Spiel? Sehr bekannt ist die Verfahrensweise von Michael Moore, der gegenwärtig ja mit einem neuen Film virulent ist, “Fahrenheit”, schien mir ein Film zu sein, der nur noch vorgefertigte Informationen, vorgefertigte Meinungsbilder liefert. Trotzdem scheint er eine wichtige Funktion in der gegenwärtigen amerikanischen Gesellschaft darzustellen.

H.B.: Er erschöpft sich nicht darin, sozusagen bestimmte Ergebnisse durch den Film zu erzeugen, durch Verfahren, die man manipulatorisch nennen kann. Es gibt auch in dem Film sehr viel zu entdecken, was vorher niemand gesehen hat. Das ist sozusagen die Hauptenergie in dem Film. Das was der Moore als Filmemacher darin macht, ist eher auf der uninteressanten Seite. Was er mit seinen Rechercheuren gemacht hat, ist das, was interessant ist. Wenn ich – ein kleines Beispiel aus diesem Film – an die Szene denke, wie im Senat schwarze Wähler protestieren, dass ihre Stimme nicht zur Kenntnis genommen worden ist. Das war etwas, von dem niemand gewusst hat, von diesem Vorfall, das war absolut unbekannt. Und es ist geradezu bestürzend, das zu sehen, kombiniert mit dem Fakt, um politisch ernst genommen zu werden, dass zu einem Fall zu machen, sie die Stimme eines einzigen Senatoren gebraucht hätten, der sie unterstützt, und es gab nicht einen einzigen, also nicht einmal von der Partei, die in Florida verloren hat durch diese Machenschaften. Das zum Beispiel gab es nicht zu sehen. In diesen Bereichen liegen in der Tat die Stärken des Films. Auf der Seite des Filmemacherischen ist vielleicht das Projekt oder der ganze Film eher beschädigt. Das wird aber gut gemacht durch die Fundstellen, die dieser Film bedeutet, die Sachen, die da waren, die nur noch niemand gesehen hat. Wodurch der Film eine der wesentlichen Bedingungen des Dokumentarfilms erfüllt, das ist, uns etwas zu sehen zu geben, das wir noch nie gesehen haben, und uns als Zuschauer in eine Welt, eine Wirklichkeit zu versetzen oder uns mit der zu konfrontieren, in der wir uns nie befunden haben, Dinge zu erfahren, von denen wir nicht wussten. Das ist sozusagen die vorgefundene Seite, das Material, das vorgefunden wurde.

S.R.: Ich komme vor allem deshalb auf Michael Moore, weil er mir schon in Ihrer Tradition, in Ihrer eigenen filmischen Tradition zu stehen scheint, insofern er als Filmemacher in performative Aktion tritt.

H.B.: Ja, trotzdem macht er das, glaube ich, auf andere Weise als ich. Er ist ein gediegener Unterhalter, ein Entertainer, was mir ein bisschen abgeht. Ja, in der Tat, hat er eine merkwürdige Form gefunden, die gegen den klassischen amerikanischen Dokumentarfilm geht, wie er uns durch das Direct cinema überliefert ist, wo alle Spur des Filmemachers gelöscht sein soll, wo der Film nur das Protokoll ist, was die Fliege an der Wand gesehen hat, die überhaupt nicht Teil der Situation vor der Kamera gewesen ist, auch in einem mehr übertragenen Sinne, dass nichts arrangiert, dass nichts provoziert ist, dass alles, was vor der Kamera passiert, wahr sei. Diese Art von Dokumentarfilm ist natürlich hier sabotiert. In dem Moment, wo der Filmemacher mit vor der Kamera steht oder wo seine Signatur sehr, sehr deutlich, wenn nicht überdeutlich wird. Was ich eigentlich begrüße. Das heißt nicht, dass man unbedingt immer vor der Kamera sein muss. Vielleicht gibt es Situationen, wo man sich dem aussetzen muss, was man gewöhnlich Leuten zumutet, die man vor die Kamera platziert, weil das ja ein Ort des Stresses ist, wo man eine gewisse Leistung erbringen muss. In dem Moment, in dem die Kamera läuft, muss man präsent sein. Üblicherweise verstecken die Filmemacher sich hinter der Kamera und haben sozusagen das a posteriori für sich, dass sie im Nachhinein, dass sie, wie beim Treppenwitz, die Schlauen sein dürfen, und alles korrigieren und alles beurteilen können usw. Das fällt flach in so einem Moment, wenn man vor der Kamera ist. Oder wenn man etwas als Künstler, als Filmemacher im Moment der Aufnahme machen muss, das nicht verabredet war, das nicht vorgeprobt ist, wo man sich beweisen muss in der Minute.

S.R.: Ich fange an mit einem Zitat aus Ihrem Buch „Kinowahrheit“. Den genauen Text habe ich jetzt nicht dabei stehen.

H.B.: Das dieses Buch hier, ne.

S.R.: Genau, das muss jeder kaufen und lesen vor allem. Sie sagen in einem Text, ich lese das Zitat kurz vor: „Der künftige Dokumentarfilm wird sich ändern müssen, um zu überleben und neue Definitionen für sich zu erarbeiten. Auf die Garantie einer Wahrheit, die auf der maschinellen Reproduktionstechnik der Kamera und des Filmmaterials fußt, wird er nicht mehr länger bestehen können. Die Authentizität hat den Dokumentarfilm lange genug gefesselt, und die Realität bloß zu konsumieren, statt zu produzieren, wird mehr denn je nicht genügen. Es wird offenbar werden, dass die Realität, auch des Dokumentarischen, nicht jenseits der Bilder zu suchen ist, sondern in ihnen.” Genau diese von Ihnen formulierte, erkannte Änderung des dokumentarischen Bildes hat ja sehr viel damit zu tun, was wir bereits angesprochen haben, dass dem Bild eine Konstruktion zu Grunde liegen muss. Wie sehen Sie aus Ihrer Perspektive die Veränderung des Dokumentarischen?

H.B.: Es ist ein Gedanke, den ich noch nicht ganz zu Ende gedacht habe, und vielleicht nicht nur nicht zu Ende gedacht habe, sondern ich selber habe noch nicht genügend Praxis, die die neuen Möglichkeiten erforschen würde. Der Gedanke geht davon aus, dass in dem Moment, wo wir digital arbeiten, jedes Pixel im digitalen Bild durch ein anderes Pixel ersetzt werden kann, ohne dass eine Spur der Retusche bleibt. D.h., wir können den Bildern nicht mehr trauen als Garanten einer treuen Übergabe oder Wiedergabe von Sachen, Situationen, Ereignissen vor der Kamera. D.h. bestimmte Verfahren des Dokumentarfilms sind nicht mehr „trustworthy“. Denen kann man nicht mehr so blindlings vertrauen, was sicherlich, wenn der Dokumentarfilm überleben will, doch eine Herausforderung ist, neue Formen, neue Verfahren zu entwickeln. Wie die genau aussehen, weiß ich noch nicht, oder habe ich noch nicht genügend ausprobiert. Mir scheint aber, dass deutlicher herauskommen muss, dass das Bild selber der Gegenstand dessen ist, was man betrachtet, und nichts, was im Bild aufscheint. Das Gemachte des Bildes wird seine Wahrheit sein, und das macht die Situation des dokumentarischen Filmemachers natürlich sehr viel schwieriger.

S.R.: Nun kann man die Frage von der technischen Seite ja auch noch ausdehnen auf die Frage des Subjekts. Und ich würde kurz ausführen, wie aus meiner Perspektive das Verhältnis von öffentlich/privat, Filmemacher/Objekt des Films sich insofern geändert hat, als wir seit einigen Jahren mit Formaten im Fernsehen konfrontiert sind, die im Sinne der Daily Reality Soap das Normal-Subjekt, wie z.B. Big Brother, also ich spreche jetzt konkret von Big Brother. Diese Sendung, ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben, das war in den USA, glaube ich, marginaler als in Europa. Die Szenerie, um das kurz auszuführen, war folgende: Es wurde eine ideale Wohngemeinschaft, gecastet. Diese Wohngemeinschaft wurde über einen Zeitraum von zwei, drei Monaten in einer Wohnung gefilmt mit Hunderten von Kameras gefilmt. Ausgespart blieb lediglich der Bereich Toilette und Dusche, sogar in der Dusche befand sich aber eine relativ neutrale Kamera, das man sah: da duscht jemand, aber der Körper wurde nicht gezeigt. Natürlich findet ein Editionsprozess statt, ein Selektionsprozess durch die Regie. Und es findet im Vorhinein ein Prozess der Selektion statt, insofern als die Subjekte gecastet werden. D.h. es wird eine bestimmte Formation von einer Gruppe erzeugt. Das Besondere scheint mir aber an dieser Reality-Soap, dass die Subjekte, die dort drin sind, keine Qualifikation im alten Sinne mehr aufweisen. D.h., dass sie singen können, ein Instrument spielen können, was auch immer, sondern diese Subjekte, ganz normale Menschen, der „Mann von der Straße“, zeigt sein Privatleben in einer gestellten Situation. Und meiner Ansicht nach bedeutet das ganz stark eine Verschiebung im alten Marxschen Sinne des produktiven und reproduktiven Bereichs. Wenn man davon ausgeht, meine These, dass man früher diese Kompatibilität zwischen produktivem und reproduktivem Bereich, d.h. also zwischen Arbeitswelt und privater Welt, nur im künstlerischen Bereich teilweise gefunden hat und vielleicht noch im Porno- oder Prostitutionsbereich, dann scheint mir dieses neue Fernsehformat eine ganze andere Formation, auch kritische Formation für das Subjekt darzustellen. Vor allem stellt sich ja die Frage, was das Dokumentarische daran noch ist. Wir gehen davon aus, dass diese Darstellung, die wir im TV sehen, auf dem Bildschirm, dokumentarisch ist. In Wirklichkeit ist aber die Stunde oder die zwei Stunden, die wir verfolgen, eine total konstruierte, nach bestimmten Kriterien zusammengestellte Situation. Welche Rückwirkung auf das filmische Dispositiv kann das haben?

H.B.: Im ersten Moment scheint mir sozusagen diese Versuchsanlage eigentlich interessant zu sein, sehen wir einmal davon ab, dass Einschnitte vorgenommen sind, Kastrationen vorliegen, indem alles Genitale offensichtlich ausgeklammert wird, der menschliche Körper reduziert wird auf bestimmte Flächen und Formen und andere nicht erscheinen dürfen, die auch ganz massiv zum alltäglichen Leben gehören.

Einmal abgesehen von derlei Einschränkung, was für mich interessant ist, ist, dass in der Tat bei dieser Anordnung etwas entstehen kann, man zuschauen könnte, wie Realität entsteht, wie Realität durch das Leben in einer besonderen, vielleicht spezifizierten Situation zum Ausdruck kommen kann. Ich glaube, dass, was in Wahrheit passiert eher das ist, dass die Menschen eher das anwenden, worauf sie sowieso schon trainiert sind. Wir leben in einem Zeitalter der gesättigten Mediatisierung. Jeder hat so viele Stunden von Fernsehen intus, dass er auch jederzeit fast in der Lage ist, diese Formen zu reproduzieren; dass viele Leute keine Schwierigkeiten haben, Darsteller ihrer selbst zu sein. Was an dieser Form, über die wir gerade sprechen, interessant sein könnte, wenn man den Leuten bestimmte Aufgaben stellt und sieht, wie sie da anfangen müssen zu arbeiten, etwas Neues zu erzeugen, was sie eben noch nicht auswendig gelernt haben. Man sieht sozusagen – was ich eben diese gesättigte Mediatisierung genannt habe – dass z.B. heute fast jeder in der Lage ist, ein ordentliches Interview auf der Straße zu geben, was vor dreißig Jahren absolut unmöglich war. Ich erinnere mich noch, wie in Deutschland die ersten Straßeninterviews gemacht wurden, in den 60er Jahren, und die Leute nur wegrannten, sobald sie die Kamera sahen, absolut die Sprache verloren hatten, in der Tat gar keine Verhaltensformen dafür hatten. Das hat sich völlig verändert. Jeder ist durchaus komfortabel, vor einer Kamera zu stehen. Und jeder ist durchaus linguistisch, sprachlich kompetent genug, um genau das zu reproduzieren, was erwartet wird in solch einer Situation. Insofern stellt diese Form, über die wir gerade sprechen, so wie sie da praktiziert wird, eigentlich gar nichts Besonderes mehr vor.

S.R.: Das heißt auch, dass wir quasi auch mit einer Form von Überwachung in dieser Gesellschaft vertraut sind, dass uns Kameras einfangen oder wir quasi in einem medialen Bild erscheinen, dass das kein Befremden, keine besondere Stresssituation mehr auslöst. Kann man so weit gehen?

H.B.: Ja. In gewissem Sinne ist das schon fast eine autistische Situation, indem jeder in dem gleichen System gefangen ist. Das Mediale reproduziert sich fortlaufend. Es entsteht höchstens am Rande mal irgend etwas Neues, das gegebene Formen, Verhaltensweisen aufbricht, aber in der Regel ist alles wohltemperiert, richtig strukturiert, gesetzt, akzeptiert und daher jederzeit auch wieder zu reproduzieren.

S.R.: Heißt das im Gegenschluss jetzt für den Dokumentarfilm, dass die Inszenierung immer stärker wird, oder lassen sich so genannte authentische Effekte immer weniger produzieren, oder welchen Schluss ziehen wir?

H.B.: Ja, man könnte das so ausdrücken, dass… Nochmal die Frage.

S.R.: Wenn es so ist, dass wir immer vertrauter sind mit dem medialen Dispositiv und uns das nicht mehr erschreckt, als den Normalbürger jetzt – den es natürlich nicht gibt – wir selbst damit vertraut sind, im Bild zu erscheinen und solche Formate zu bedienen, welchen Schluss ziehen wir daraus für den Dokumentarfilm?

H.B.: Da war doch was mit Inszenieren oder so?

S.R.: Ja, ziehen wir den Schluss, dass das Authentische gar nicht mehr zu provozieren ist und wir nur noch inszenieren. Oder welchen Stellenwert wird dieses Verhältnis von Authentizität und Inszenierung für den Dokumentarfilm spielen in Zukunft?

H.B.: Ich denke, dass die Idee des Authentischen völlig diskreditiert ist, aufgrund dessen, worüber wir gerade gesprochen haben. Ich habe ohnehin immer begriffen, sozusagen mir immer gedacht, dass es im Dokumentarfilm um etwas geht, was ich „erste Produktion“ und „zweite Produktion“ genannt habe. Wobei die „zweite Produktion“ das ist, was im Augenblick der Aufnahme vor der Kamera geschieht, was im Prozess des Filmemachens, der künstlerischen Bearbeitung dieses Materials usw. geschieht. Die „erste Produktion“ ist das, was man Realität nennt. Das aber „erste Produktion“ zu nennen, bedeutet schon, dass man die Realität als etwas Gemachtes begreifen muss. Um das zu verdeutlichen: Sehr oft haben wir vor der Kamera jemanden, der auf eine Weise oder eine andere Weise im Leben sehr beschädigt ist. Und der Dokumentarfilm wird gewissermaßen zum Klagelied dessen. Wichtig wäre – und das ist auch das, was in der Natur des Dokumentarfilms ist – herauszufinden, wieso ist das Leben so geworden dieser Person, woher kommen die Schäden? Das ist sozusagen die „erste Produktion“, die erste Inszenierung könnte man sogar sagen: Da ist das Leben eines Menschen inszeniert worden. Wer war der Regisseur, welche Kräfte haben da Regie geführt? Das mehr begrifflich in diese Richtung zu drehen, ist glaube ich das, was man machen muss in dieser Zeit im Dokumentarfilm. Das kann man aber nur, wenn man – was ich die „zweite Produktion“, die zweite Inszenierung nenne – die muss das zum Vorschein bringen, also die künstlerischen Verfahrensweisen, die man zur Verfügung hat, die man anwendet, für sein Projekt herstellt, benutzt.

S.R.: Nun sagt der französische Philosoph Jacques Derrida, der sich ja auch mehr und mehr in den letzten zehn Jahren mit Medienphänomenen beschäftigt hat, er sagt, es gibt für uns kein Ereignis mehr, was nicht seine Präsentation oder Dokumentation schon enthält.

H.B.: Ja, eigentlich ist das schon eine ganz alte Erkenntnis. Edgar Morin, der mit Jean Rouch den wunderbaren Film „Chronik eines Sommers” gedreht hat, erwähnt mal dazu, dass wir – und das schließt an die Idee der diskreditierten Authentizität an – dass in Wahrheit alle die Leute, die da in dem Film vor der Kamera befragt worden sind, Stücke ihres Lebens preisgeben, eine Maske tragen. Nur ist das eine Maske, die ihnen sehr stark ähnelt. Gleichwohl sagt er, will er andeuten, es ist eine Performanz, da wird etwas vorgeführt, dargestellt, das ist eine Selbstinszenierung, die da ist. Die ist natürlich viel stärker geworden durch diese Unmengen von Stunden Fernsehschauen, die jeder inzwischen konsumiert. – Und gewissermaßen auch kurzgeschlossen: Die Masken ähneln nicht nur den Leuten, sondern die Leute ähneln auch dem, was von ihnen erwartet wird. Eine gewisse regressive, kurzgeschlossene Situation ist das.

S.R.: Das würde ja auch wieder ganz genau zu der vorher besprochenen, gestellten Situation in dieser Modell-Wohngemeinschaft passen, wo man versucht, ein Medienimage zu spielen, was man selbst ist.

H.B.: Dabei kriegt man natürlich nicht mehr raus, als was diese Bedingungen erheischen, erfordern und erwünschen. Die Leute sind mehr oder weniger nur noch die Erfüller davon. Deswegen meinte ich, dass man diese Versuchsanordnung anders arrangieren muss, indem man den Leuten eine Aufgabe stellt, die genau diese eingeschliffenen, erworbenen, gesicherten Verhaltensweisen aufbricht, in Frage stellt, die sozusagen die riskanten Momente hervorbringen kann.

S.R.: Ich möchte jetzt noch mal auf ein Zitat von Ihnen kommen, das ich kurz vorlese und darin geht es noch einmal um die Realität: „Die Bilder zeigen eine Realität, die nicht mehr existiert. Vielleicht ist das Dokumentarische nichts als das Exil der Realität, ihre fremde Heimat. Worauf ich hinaus will ist, dass das Dokumentarische ein kritisches Genre ist, wegen seines Gegenstandes. Es ist der Ausdruck einer Krise, weil das, was man als Realität bezeichnet, selber schon ein Gegenstand in der Krise ist. Das Reale ist immer im Begriff der Auflösung, des Auseinanderbrechens und Umbrechens und Durchbrechens, Entfaltens der Veränderung, des Entgleitens und des Übergangs. Der Begriff der Realität selbst betrifft immer schon einen Gegenstand in seiner Krise. Realität ist immer auf der Flucht. Ein Dokumentarfilm kann sie nicht festhalten, er kann sie nur wieder erschaffen.” Das ist für mich dieser Punkt, dass man sich in dieser Hybris bewegt: Es ist etwas da, aber man kann es so nicht festhalten. Man muss immer den Modus finden oder selbst erschaffen, selbst erzeugen, in welchem man etwas zeigt oder etwas spiegelt oder etwas reflektiert. Insofern scheint mir eigentlich das Gespräch über das Medium, das man gerade bearbeitet, wie wir in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, scheint mir eigentlich noch die unmittelbarste Form, selbst wenn wir immer schon wissen, das es geschnitten und moderiert wird. Und in diesem Zusammenhang möchte ich noch mal auf den Begriff der Moderation kommen. Für mich stellen Ihre Filme ein frühes Beispiel dar, wie man verschiedene Realitätskonstrukte, Objekte in einer Moderation zusammenbringt. Trotzdem wählen Sie eine Form, Sie haben selbst darauf hingewiesen im Verhältnis zu Michael Moore, die nicht unbedingt Unterhalterqualitäten hat. Wie schätzen Sie diese selbst gewählte Form der Moderation ein? Ist es der Versuch, einen reflektierenden Film zu machen oder ist es tatsächlich mehr so etwas wie die Moderation des Materials zu bringen, was man dem Publikum zeigt? Das Entscheidenden für mich ist der Aspekt der Moderation. Durch den Aspekt der Moderation, der in den letzen Jahren ein wahnsinniges Gewicht in den Medien bekommen hat, auch, sagen wir ruhig, bei einem Dokumentarfilmer wir Michael Moore, scheinen Sie mir – wenn man von so einem Begriff überhaupt noch ausgehen kann – eine Avantgarde darzustellen, denn diese oder eine Form der Moderation von verschiedenen Bildebenen, von verschiedenen Realitätsquellen. Die haben Sie sehr früh eingesetzt. Wie sind Sie zu dieser Form gekommen?

H.B.: Mich, ich muss zugeben, mich irritiert der Begriff Moderation und Moderator ein bisschen, besonders, wenn ich ihn auf mich angewendet sehe oder das, was ich mache, weil ich damit immer irgendetwas Nivellierendes in Verbindung setzte: Abglätten, Spitzen wegnehmen, Dinge angenehmer machen oder in einem angenehmen Kontext, gewissermaßen aufbereitet vorzutragen. Das sind natürlich Dinge, die ich eher verabscheue. Insofern – auch wenn ich hin und wieder mal in einem Film von mir erschienen bin – kann ich mich damit gar nicht richtig anfreunden. Ich habe das immer für mich selber immer anders erklärt, indem ich mich selber zum Produktionsmittel gemacht habe vor der Kamera. Ich gehöre dazu, ich bin ein Produktionsmittel wie die Kamera es ist, das Mikrofon es ist, wie meine Ideen oder die Ideen von anderen, die ich zitiere, es sind, so bin ich es auch als Person, und so kann ich einen Platz vor der Kamera oder hinter der Kamera haben. Das war eigentlich meine Funktion eher, hat auch ein bisschen mit der Kargheit zu tun, mit der ich gewohnt bin zu arbeiten. Ich bin sozusagen meine verlässlichste Quelle. Vielleicht unzulänglich hier und da, aber dann kann ich es auch – wenn so wenig mir zur Verfügung steht – dann kann ich es gleich selber vor der Kamera machen, sagen, vortragen.

S.R.: Zugegebenerweise war der Begriff des Moderators provokant gemeint, denn ich wollte auf die Differenz hinaus, die eigentlich dahinter steht. Der Moderator ist ja ein Operator im Sinne eines Senders, oder im Sinne eines Regisseurs, Produzenten. Während Sie für mich der klassische Autorenfilmer sind, der natürlich sein eigener Auftraggeber ist. Inwiefern, also gerade unter den veränderten Bedingungen von Filmförderung oder veränderten Bedingungen auch für den Dokumentarfilm, inwiefern sehen Sie eine Chance für den Autorenfilmer, der nach wie vor sein eigener Auftraggeber ist?

H.B.. Ich habe gerade vor ein paar Tagen „À bout de souffle“, “Außer Atem” wiedergesehen, in dem Godard selber vorkommt und zwar als die Person, die als erste den Übeltäter Jean Paul Belmondo denunziert bei der Polizei. Das ist vielleicht ein bisschen, worüber wir hier reden. Das ist die Rolle, in der er sich als Filmemacher durchaus kritisch gesehen hat. Es ist sozusagen auch provokant gemeint, dass er durchaus sich in eine Situation hinein manövriert hat mit dem Film, in der er die Geschichte voran bewegt, vielleicht auch mit einem üblen Mittel, nämlich der Denunziation in diesem Fall. Diese kritische Situation – und es werden nur Dinge in kritischen Situationen überhaupt sichtbar, denke ich – in dieser Situation, in einer kritischen Situation, d.h. auch einer Situation, die etwas hervorruft, die wie ein Katalysator Dinge aufbrechen lässt oder zusammenschließen lässt, wenn sie vorher getrennt waren, oder wenn sie vorher verbunden waren, brechen sie plötzlich auf. Das ist vielleicht die Idee, in der ich mich als Filmemacher sehe in einem Dokumentarfilm, und insofern kann ich auch mich hinter der Kamera aufhalten und auch gelegentlich vor der Kamera sein.

S.R. Vielleicht war das ein gutes Schlusswort.