S.R.: Sie vertreten ja mit der Ausstellung „Global Conceptualism” die Meinung, dass die Konzeptkunst keine Domäne des anglo-amerikanischen Bereiches oder Europas war, sondern dass es an vielen Orten zur ähnlichen Zeit in den 1950er, 60er Jahren Entwicklungen gab. Vielleicht können Sie kurz etwas dazu sagen, wie Ihre eigene Arbeit diese “Points of Origins”, das war ja der Subtitel, wie Sie das mit Ihrer eigenen Arbeit verstehen.

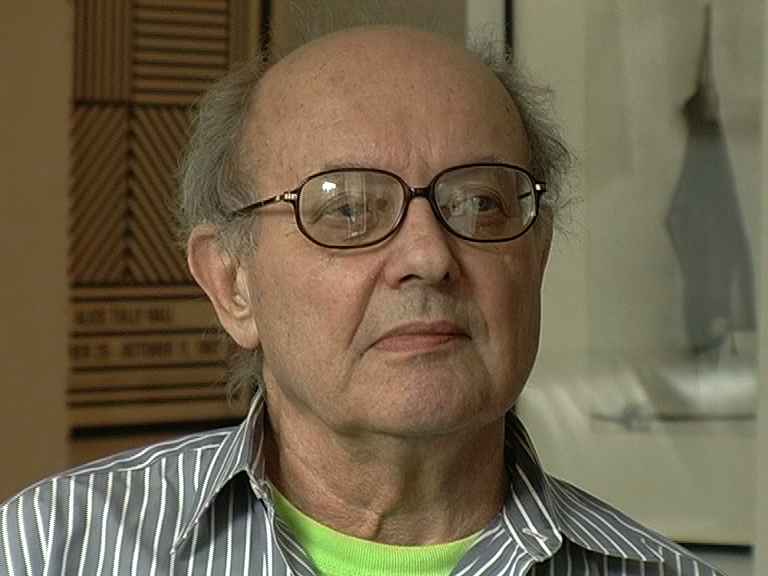

L.C.: Ich glaube, es ist wichtig zu unterscheiden zwischen Stil und Strategie. Konzeptualismus in den Staaten und teilweise auch in Europa wurde schnell zum Stil formalisiert. Was die Gruppe, die diese Ausstellung organisiert hat – das waren Rachel Weisz, Jane Farber und ich. Wir sind sehr befreundet, es war an sich ein Freundschaftsprojekt mehr als ein professionelles Projekt, aber wir fanden, dass wenn man es als Strategie ansieht, dann ist auf einmal die Uhr, die die Geschichte misst, nicht mehr in einem Zentrum, sondern in vielen Zentren. Das weitergeführt bedeutet, wenn 1968 ein Krisenjahr ist – das war ein Krisenjahr in Frankreich und in den Staaten, aber dieselbe Krise war in den 50er Jahren in Lateinamerika, in den 80er Jahren in Korea, 1989 in China usw. Speziell mit konzeptualistischen Strategien beantwortet man eine Krise, die im Moment passiert und die eben gewisse Aktionen notwendig macht. In dem Sinne ist es nicht eine formalistische Kunst, sondern eine Antwortkunst. Natürlich sind dann auch, im Informationsalltag geht die Information überall rein. Aber die Idee von Derivation, die im Stil normalerweise angewendet wird, hat auf einmal keinen Sinn mehr. Und Sachen wie Recycling, also für eine Maschine importierte Sachen zu nehmen, um die Maschine zum Funktionieren zu bringen – niemand würde sagen, das ist derivativ, du musst deinen eigenen Teil fabrizieren, um originell zu sein. Diese mehr pragmatische Haltung passiert in Kunst, wenn Krise eingeworfen wird und wenn Politik drin ist, und dann muss man es auf einmal funktionell machen. Wenn in China z.B. 1989 auf einmal konzeptuelle Elemente benutzt werden und die Referenz haben zu was im Zentrum passiert, bedeutet das nicht, dass es ein Abklang ist oder eine Kopie, sondern eine funktionelle Bewährung von gewissen Solutionen. In anderen Fällen, wo es vorher passierte, wie Lateinamerika oder Japan, dann wird es auf einmal „protokonzeptuell“ genannt, weil es nicht es nicht der Geschichte des Stils, es passt nicht mehr. Und diese Probleme wollten wir nun auf einmal aufdecken. Und da haben wir als Modell, also eben, was ist 1968 das wirkliche Jahr in anderen Plätzen. Und zweitens, dass Konzeptualismus auf einmal eine Föderation von Provinzen ist, wo kein Zentrum mehr ist. Und in dem Gewebe war auf einmal New York da irgendwo in der Mitte und nicht größer als andere. Das war in dem Sinne eine vollkommen dezentralisierte Ausstellung, und die wurde auch sehr in den Staaten natürlich kritisiert, weil wir uns dem Chauvinismus nicht angepasst haben. Wurde sehr kritisiert in der Presse, weil wir vergessen haben, dass Kosuth und Weiner den Konzeptualismus angefangen haben mit Hilfe von manchen Europäern. Das wurde so geschrieben. Und dass wir dasselbe Maß für zehn lateinamerikanische Länder gegeben haben wie für Nordamerika und Kanada zusammen. Das war auch offensiv, das hätte für sie viel kleiner sein müssen. Aber es war, finde ich, eine Bahn brechende Ausstellung, die das einfach aufgedeckt hat, wie Geschichte geschrieben wird. Lange Antwort für kurze Frage.

NN.: Wie verhält sich das nun mit dieser Umwertung bei den Künstlern selber? Ich sehe die nun gar nicht als im Zentrum stehend. Gut, Kosuth hat sich in den Kunstgeschichtsbüchern einen wichtigen Platz erobert, aber es ist ja nicht so, dass die Konzeptkunst eine weltweit anerkannte, mit breiten Wirkungen bestehende Kunstrichtung sein würde. Sie ist ja in meinen Augen immer noch sehr Avantgarde, auch in ihrer selbstreflexiven, philosophischen Art und Weise doch sehr spezifisch die eigene Position hinterfragt. Ich würde das gar nicht so gegeneinander ausspielen wollen. Interessant ist sicherlich, wie die New Yorker Konzeptkünstler auf diese „Global Conceptualism” Ausstellung reagiert haben, oder ob sie überhaupt reagiert haben.

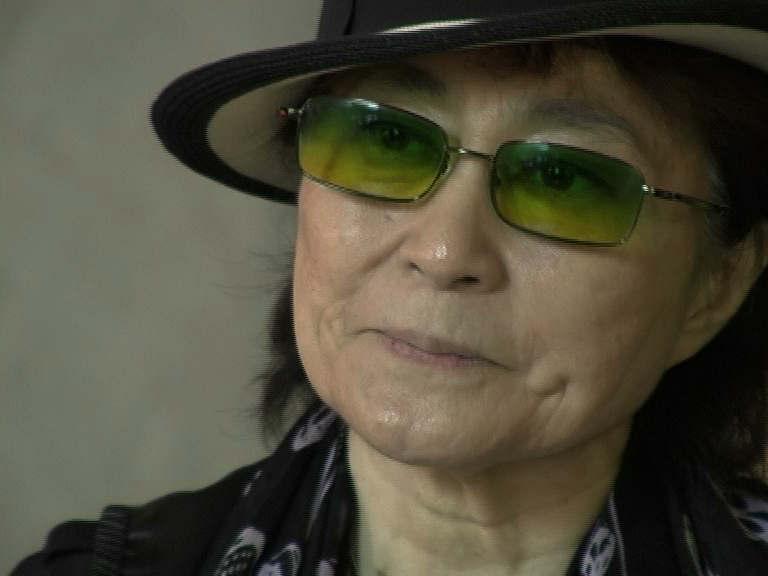

L.C.: Ich habe nichts gehört. Aber ich glaube doch, dass die Konzeptualisten der 60er Jahre nicht mehr Avantgarde sind. Sie sind Klassiker, sie werden als Klassiker gesehen. Es ist schon 40 Jahre. Sonst würde es ja nicht Neo-Konzeptualismus geben und Post-Konzeptualismus usw. all das ist ja auch eine Hommage für die 60er Künstler. (…) Eine Sache, die wir geschafft haben, ist, dass Yoko Ono jetzt als Konzeptualistin gesehen wird und nicht mehr als Proto-Konzeptualistin und Fluxus-Künstlerin, und das wurde durch diese Ausstellung geschafft. Wir haben mit Situationismus angefangen 1950, und bis China 1989, und die 30 Jahre, beinahe 40 Jahre Konzeptualismus. Also Yoko Ono ist ein gutes Beispiel, weil sie wurde bestraft, weil sie zu früh gearbeitet hat in der Kunst. Hätte sie dieselben Sachen zehn Jahre später gemacht, wäre sie ein konzeptueller Star. Weil sie zehn Jahre zu früh das gemacht hat, war sie einfach ein kleiner Vorgänger. Und das ist vielen passiert; viele Fluxuskünstler waren da und viele Situationismus. Diese Scheiben-Vision von der Kunst ist vielleicht gut für Kunsthistoriker, aber hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Wenn man wirklich durchgeht, kommt man zum 19. Jahrhundert; die Kabarettisten in Paris hatten konzeptuelle Anfänge, die sehr stark waren, die teilweise satirisch waren, aber vom Stil hätten sie auch 50 oder 60 Jahre später gemacht werden können und wären durchgegangen. Dass man da immer ein präzises Datum braucht, um eine Bewegung anzufangen, dass ist nur Bequemlichkeit für Kunstgeschichte. Kunstgeschichte wird im Zentrum geschrieben und dadurch hat sie eine Zentrum-Warte, und Peripherie wird immer beiseite gelassen, wenn sie nicht passt oder nicht funktionell ist, um das Zentrum aufzubauen.

N.N.: Die Arbeit „Sifter“, der Mechanismus zum Töten eines Betrachters, hat die einen Bezug zu Robert Morris?

L.C.: Nein.

N.N.: …Prototyp des Künstlers, der… durch seine Texte… Machtzentrum in der Kunstwelt.

L.C.: Ich respektiere die alten Werke der frühen 60er Jahre. Es war einfach die Frage: Was ist ein Genie? Existiert es oder nicht? Wie wird es gemessen? Letzten Endes wird es gemessen, dass ein gewisser Konsensus da ist, dass so und so ein Genie ist. Aber wenn ich dann alle, die nicht im Konsensus sind, eliminiere, dann schaffe ich einen Konsensus. Und dann bin ich ein Genie. Ein Sifter… ein Sieb.

S.R.: Was würden Sie als den stärksten Einfluss auf Ihr Werk bezeichnen?

L.C.: Ich weiß nicht, was gefragt wird hier – im Sinne Künstler oder im Sinne Leben, oder was? Der größte Einfluss ist natürlich, dass ich in der Peripherie aufgewachsen bin und Sachen von dieser Warte sehe, und meine Kunst kommt davon. Das ist die Hauptantwort. Sekundäre Antwort ist, ich bin interessiert an ein paar Künstlern. Magritte interessiert mich sehr, Piranesi interessiert mich sehr, Goya interessiert mich sehr, Posada auch. Die haben wahrscheinlich auch alle Einfluss gehabt.

S.R.: Sie haben quasi schon die Praktiken in der Geschichte der Kunst genannt, die Sie sehr stark fasziniert haben, die quasi Ihre Favoriten darstellen. Wie würden Sie Ihre eigene Identität sehen im Verhältnis zu anderen großen Künstlern in der Geschichte der Kunst? Würden Sie da eine bestimmte Entwicklung benennen wollen, wie Sie selbst die Geschichte der Kunst zu Ihrer eigenen Identität reflektieren?

L.C.: Da kommt hin ein bisschen, was vorher gesagt worden ist über Identität und Originalität. Im Grunde glaube ich nicht, dass Originalität so wichtig ist. Ein gewisser Bruch ist wichtig, aber der muss nicht individuell sein. Ich finde, Kunst ist ein kollektives Gut. Wir sind alle Sandkörner im Berg. Es ist unwichtig, was ein bestimmtes Sandkorn tut. Im Grunde ist der Stempel „Original” ein Marktstempel, wichtig für den Markt, weil es wie eine Marke ist. Man kann erkennen, diese bestimmte Marke und dadurch ist sie wertvoller als andere Marken. In dem Sinne ist es mir egal, ob ich originell bin oder nicht. Ich meine, es tut natürlich gut, zu wissen, dass man ein bisschen anders ist als andere Künstler. Aber es ist nicht wichtig von einer größeren Perspektive für mich. Identität hat immer die Gefahr, dass es ein Programm werden kann, und wenn Identität ein Programm wird, dann macht man Kitsch. Und macht man nicht mehr Kultur. In dem Sinne liest man Identität, nachdem das Werk gemacht ist und nicht vorher. Da ist ein Paradox in der lateinamerikanischen Kunst, wo lateinamerikanischer Konzeptualismus, der sich nur mit gewissen Brüchen befasst hat und mit Politik, nach und nach eine Identität dargestellt hat in den 1960er, 70er Jahren. Und dann in den 80er Jahren, als Identität Mode wurde, um „anders“ zu sein, das Andere zu sein, da wurde es ein Programm, da wurde auf einmal Folklore und Kunstgewerbe modern, und im Grunde war das nicht so wichtige Kunst. Die war erkennbar – so wie magischer Realismus, da konnte man sagen, oh, das ist lateinamerikanisch – aber das war wieder eine Markenerkennung und nicht wirklich Kulturschaffen. Und das finde ich wichtig, dass wenn man mit der Umgebung sich befasst, dann kommt die Identität von alleine.

S.R.: Und das ist für Sie der politische Link zwischen Originalität…

L.C.: Ja, Politik im großen Sinne.

S.R.: Können Sie etwas benennen, dass sich wie ein Ziel Ihrer Kunst, oder haben Sie ein Ziel, einen Fokus, den Sie benennen können?

L.C.: Ja, Selbstverdichtung. Der Künstler ist ein intermediary, ein Zwischenhändler zwischen der Wirklichkeit und dem Publikum. Das Ideal wäre, dass das Publikum keinen Zwischenhändler hat, sondern direkt mit der Wirklichkeit agieren kann, und dass die Funktion von Künstlern – das Publikum zu fördern, so dass es frei wird und selbst mit der Wirklichkeit handeln kann. Und dann ist der Künstler nicht mehr nötig. Ich hätte nie gedacht – das war natürlich utopisch, aber im persönlichen Sinne – als ich zwanzig Jahre alt war, dass ich jetzt noch Kunst machen würde. Ich dachte, wenn ich vierzig bin, dann werde ich ein Schreiner oder Veterinär, und dass Kunst dann für mich erledigt ist. Vielleicht ist es Faulheit, dass ich weiter Kunst mache.

S.R.: Wenn Sie 30 Jahre und mehr Konzeptualismus gesehen haben, glauben Sie, dass zeitgenössisch von jetzt gesehen er noch funktioniert?

L.C.: Als Strategie gesehen, ja. Ich finde, dass da ein Bruch mit den 50er, 60er Jahren stattfand, der nicht mehr umgekehrt werden kann. Und der Bruch ist, dass man ein Kunstwerk jetzt liest wie eine Lösung zu einem Problem. Also, hier hat man einen Lösung und was war das Problem, das diese Lösung beantwortet. Ist das Problem interessant? Und das hat nichts damit zu tun, gefällt es mir oder nicht, das kommt dann später. Aber gefällt es mir oder nicht, hat mehr damit zu tun, will ich es haben für mich, oder nicht? Das ist wieder eine Marktangelegenheit. Aber vom Theoretischen ist es Problem und Lösung, und diese Art, ein Kunstwerk anzugucken ist neu, relativ. Und das wird nicht mehr umgedreht. Es handelt sich nicht mehr davon, wie wohl ich mich fühle vom Empfindungsbereich, wenn ich ein Kunstwerk angucke. Es ist viel komplexer, es hat mehr mit Wissen zu tun: was lerne ich hier? Wie wird mein Wissen geschubst über die Grenzen? Das sind alles konzeptuelle Brüche, und die, glaube ich, werden bleiben. Als Formalismus.

S.R.: Genau da wollte ich anknüpfen. Wenn der Fehler der Kunstgeschichte darin liegt, Konzeptkunst ab 1965 als Stil zu historisieren, wie Sie selbst sagen, anstatt damit eine soziale Veränderung zu begreifen, die auch für die Betrachter_innen ganz stark hervortritt, wie würden Sie dann konzeptuelle Ansätze, Strategien heute aktualisiert sehen wollen?

L.C.: Als Stil interessiert es mich nicht.

S.R.: Als soziale Veränderung, als soziale ich meine als soziale Intervention, können Sie sich vorstellen, dass da eine zeitgenössische Intervention stattfindet?

L.C.: Ja, ich glaube, die Hacker des Internet sind im Grunde meine Kinder. Das ist eine Übersetzung von, was wir wollten in den 60er Jahren, in einen anderen Bereich – also die guten Hacker, nicht die schlechten Crackers. Die Tat, Information zu nehmen und sie umzudrehen, zu entmystifizieren, das ist die heutige Antwort. Ja, wahrscheinlich Hacker und Zapatistas.

S.R.: Das wäre so etwas wie zeitgenössische kozeptuelle Kunst? Das hieße aber, dass Dada, Situationismus, Fluxus bestehen bleibt als historische lineage?

L.C.: Als Genealogie, ja. Aber meine Werke sind vollkommen, das ist obsolet. Ich mache Objekte, Sachen, die können vermarktet werden und sind fetischistisch. Das ist eben ein Problem meiner Generation. Und ich bin auf eine Art zu faul, da weiter zu gehen. Ich habe eine Idee und mache sie so gut ich kann. Aber ich bin ein alter Knacker, ich bin ein Fossil der Kunstgeschichte. Und ich kann nur Hinweise geben, so dass andere es weiterführen, da, wo ich nicht mitkomme. Ich fühle, dass da ein Generationsgap, ein Bruch ist zwischen mir und den nächsten. Es ist nicht, dass ich viele, die nach mir kamen, gerne habe. Ich find, das ist viel triviale Kunst und viel, das geht in eine andere Frage, ein anderes Thema. Aber viel der Kunst heute ist ein Missverständnis von Information und geht in soundbite-Niveau und verliert die Komplexität. Das Ideale wäre, ein soundbite zu schaffen, das so komplex ist wie das komplexeste Werk in der Geschichte des Wissens. Ein Modell für mich war immer Borges und präzise der Aleph, der eine Punkt, der alles in sich hat. Das ist, was ich gerne schaffen würde. Oder wie ein Hologramm, wo jeder kleine Teil vom Hologramm, die ganze Information vom Hologramm in sich hat. Das wäre das ideale Kunstwerk.

S.R.: Was ja vielleicht nur als Idee oder als Konzeption überhaupt existieren kann. Vielleicht lässt es sich nicht realisieren.

L.C.: Aber man kann versuchen. (lacht)

S.R.: Das fand ich jetzt schon sehr spezifisch. Ich habe jetzt noch eine Frage, die sich mehr auf Ihre künstlerische Praxis allgemein bezieht. Können Sie eine Beschreibung geben, wie aus Ihrer eignen Sicht die ideale tägliche Arbeit aussieht?

L.C.: Die ideale technische Arbeit würde telepathisch sein.

S.R.: Ich habe gesagt, täglich //Ah, täglich// Ihre eigene Arbeit täglich aber das Technische wäre auch interessant. Wenn Sie wollen, können Sie das kombinieren.

L.C.: Also vom Technischen, um wieder zurück zu gehen.: Telepathisch, weil, sobald eine materiale Technik da ist, ist ein Verlust von Information da. Und telepathisch würde bedeuten: ich habe eine Idee und kann sie genau im Publikum regenerieren, ohne Verlust von Information. Das war an sich, was mich interessierte am Konzeptualismus, als ich anfing. Konzeptualismus gab es nicht, als ich anfing. Was mich interessierte 1966, als ich aufhörte, ein Expressionist zu sein, war, mich mit Information zu befassen in einer Art, dass ich zum Publikum komme ohne Verlust. Wenn ich male, mache ich Fehler und versuche, dass die Fehler so funktionieren, dass das Gemälde perfekt aussieht. Aber im Grunde ist das eine Manipulation von meinen Fehlern, so dass das Publikum glaubt, dass ich ein Meister bin. Mein Name kann Leonardo da Vinci sein oder Holbein, es ist alles das Gleiche. Es ist immer eine Akkumulation von Fehlern, die so gebaut sind, dass das Werk wie ein Meisterwerk aussieht. Und diese Manipulation, diesen Verlust von Information kann man nur entfernen, wenn das Medium kein Faktor ist in der Kommunikation. Und das auf eine Art generiert Konzeptualismus. Vom Täglichen, glaube ich, ist Kunst im Grunde eine Methodologie zum Wissen, wie Logik oder wie Metaphysik. Und da glaube ich nicht, dass da eine Grenze ist zwischen Sein und Schaffen. Man ist und schafft oder man schafft und ist. Und ich habe in dem Sinne Schwierigkeiten, die Frage zu beantworten. Ich habe mein ganzes Leben gelehrt und geschrieben und fand nie, dass da ein Konflikt war. Wenn ich jetzt lehre, kann ich keine Kunst machen – wie viele Künstler denken. Sondern wenn ich lehre, mache ich Kunst in einem anderen Medium. Und im Grunde suche ich immer, mein Wissen über die Grenze zu schubsen. Und ob ich das tue, wenn ich mit einem Studenten mitdenke, oder ob ich das tue, oder wenn ich auf dem Papier kritzele oder wenn ich was bauen lasse – das ist alles das Gleiche, und das ist das Tägliche. Ich habe keinen Unterschied zwischen Arbeit und Ferien, was meine Frau verrückt macht.

S.R.: Das heißt, Sie haben jetzt auch schon die Frage beantwortet, was Ihre tägliche Lieblingsbeschäftigung ist, dass es für Sie egal ist, ob Sie lehren oder ob Sie an einem Komzept arbeiten, oder ob Sie Post beantworten. Es gibt soz. keine favorisierte ideale Arbeit. Das waren jetzt alle meine Fragen. Ich hatte oben schon diese Frage gestellt „Global Conceptualism”. Es kann sein, das es etwas gestört ist durch Geräusche. Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn Sie noch einmal ganz kurz etwas sagen, wie diese Ausstellung entstanden ist aus Ihrer eigenen künstlerischen Praxis heraus.

L.C.: Vom Persönlichen, ich hatte immer sehr gemischte Gefühle, dass ich als Konzeptualist kategorisiert werde. Ich hatte, hätte ich ein Wort wählen sollen, hätte ich „Kontextualist“ genommen. Mich interessierte, wie kann ich mit einem Minimum an Verlust von Information einen maximalen Wechsel schaffen. Und Kontext ist da eine gute Energie, die man aktivieren kann. Wir haben damals in den 60er Jahren in dieser kleinen Gruppe, die wir hatten, haben wir viel diskutiert, ob wir überhaupt mitmachen in Ausstellungen, die Konzeptualismus als Titel haben, oder nicht. Dann war es Selbstmord, es nicht zu machen, weil man den Markt verliert – nicht wegen verkaufen, sondern wegen Macht, etwas Macht zu haben. Auf alle Fälle habe ich dann gemerkt, dass die Geschichte von Konzeptualismus, die in New York geschrieben wird oder in Europa, weil es ein Stil geworden ist, nur diejenigen Werke von der Peripherie annimmt, die in dieses Schema reinpassen, und diejenigen Sachen, die Objektcharakter haben oder die evokativen Charakter haben, die nicht konzeptuell sind, aber doch irgendwie eine Konnexion haben, werden weggelassen oder werden gesehen als esoterisch oder als folkloristisch. Daraufhin habe ich angefangen zu schreiben einen Text, den ich jetzt gerade fertig habe. Das hat zehn Jahre gedauert. In dem ich versuchte, eine Genealogie zu schaffen für Lateinamerika. Von wo kommen wir? Wir kommen nicht von Kosuth oder Larry Weiner. Wir waren da schon früher. Aber warum waren wir da früher? Was war die Grundlage, die uns da hingebracht hat? Da merkte ich, dass die Tupamaros z. B. ästhetische Elemente hatten in Operationen, die nicht militärisch verständlich sind. Und obwohl sie keine Künstler waren und auch nicht interessiert waren an Kunst, hatten sie doch eine Notwendigkeit, mit dem Publikum einen Konnex zu haben, die sie in einen ästhetischen Bereich brachte. Das sind solche Theaterspiele, sehr komplex angerichtet. Da dachte ich, dass schon 1969 fand ich, dass eine neue Kunstgeschichte in Lateinamerika so etwas diskutieren muss und nicht ohne das auskommt. Später habe ich entdeckt, dass der Lehrer von Simon Bolivar – Simon Rodriguez hieß der –, der hat seine politischen Ideen in Aphorismen geschrieben, die wie Apollinaire aussehen. Also gebrochene Phrasen und verschiedene Größen von der Typografie und so weiter. Er war nur nicht interessiert an Kunst, sondern er war interessiert an präziser Kommunikation. Und das war 70 Jahre vor „Un coup de dés“. Und all das machte nun klar, dass eine hegemoniale Geschichte dies vertuscht oder nicht versteht und dadurch es nicht sieht, und dadurch kommt es nicht raus. Diesen Text habe ich dann mit Freunden diskutiert. Und wir haben gedacht, das könnte eine schöne Ausstellung sein. Und wir dachten, warum nur Lateinamerika, machen wir die ganze Welt. Daraufhin haben wir diese Ausstellung organisiert und hatten elf Kuratoren aus der ganzen Welt „pro Region“ arbeiten lassen. Das wurde dann die Ausstellung.