S.R.: Wie ist es für Dich überhaupt möglich, welchen Raum nimmst Du für Dich ein oder schaffst Du für Dich, wenn Du über Konzeptkunst schreibst, historisch?

G.S.: Vielleicht kann ich am besten antworten, indem ich erkläre, wie ich überhaupt zur Konzeptkunst gekommen bin. Ich war an der Kunstakademie in Düsseldorf, bei Gerhard Richter, und relativ am Anfang dieses Studiums kam Benjamin Buchloh dorthin. Ich habe also durch ihn und seine Seminare – das war nur kurze Zeit – in relativ kurzer Zeit sehr viel über die zeitgenössische Kunst und insbesondere auch die Konzeptkunst, die aber nicht … ausgeschnitten war als ein bestimmter Bereich, sondern die integriert war in größere Zusammenhänge, ein ganzes Feld dessen, was damals passierte, hatte ich Informationen. Und ich habe dann ein Reisestipendium bekommen, bin nach Halifax gefahren, wo Dan Graham ein Advanced Media Seminar gemacht hat, wo u.a. Daniel Buren, Michael Asher, Dara Birnbaum und Dan Graham selbst natürlich und auch Buchloh, der jetzt diese neue Stelle dort hatte als Verlagsleiter oder Nachfolger von Kasper König. Das war einfach wie eine Initialzündung, kann ich nur sagen, wo ich mit ganz verschiedenen Anregungen gleichzeitig konfrontiert war, die einfach eine Herausforderung waren, sich damit weiter auseinanderzusetzen, auch wenn – ich habe parallel dazu immer Kunstgeschichte und Philosophie studiert – das im universitären Zusammenhang in Deutschland damals einfach keinen Ort hatte, und auch an den Kunstakademien nicht, wenn nicht gerade eine Figur wie Benjamin Buchloh da war. Das war also dann doch sehr in einen privaten Bereich oder mit Freunden zu diskutierenden Bereich verschoben. Ich habe da teilweise drunter gelitten, aber da habe ich einen Bereich, wo ich nach wie vor dran arbeite, wo ich dann gesehen habe, das Interesse ist gewachsen. Es gab dann Ausstellungen zur Conceptual art, zuerst diese “L’art conceptuel. Une perspective”, 81 war das glaube ich, und heute haben wir “Global Conceptualism”, richtig 1989. Jetzt bin ich eigentlich immer noch dabei, die gesamte historische Dimension dessen, was dort passiert ist in der Kunst – warum mich das interessiert hat, wie es mich interessiert hat, wie die weiteren Diskussionen gelaufen sind – aufzuarbeiten, zu bearbeiten, das weiter zu diskutieren und dabei auch immer wieder festzustellen, dass sich Bedeutungen verschoben haben, historisch. Was man in einer bestimmten Zeit unmittelbar so und so rezipieren konnte, ist auf einmal historisch abgesackt, man hat heute eine ganz andere Reflexion über diese Dinge entwickelt, und das beschäftigt mich eben auch, auch wenn ich darüber bisher nicht so viel geschrieben habe. Es ist etwas, was man in seinem eigenen Leben zu bewältigen hat, wenn man merkt, Dinge, die einem ganz wichtig waren, sacken auf einmal wie so eine historische Randnotiz irgendwohin weg, und andere Dinge tun jetzt so, als ob sie ganz wichtig seien usw. – diese Verschiebung

S.R.: Inwiefern eine solche Bewegung als historische Formation noch virulent ist… Kann sie einen direkten Einfluss auf die Arbeit nehmen oder nicht? (Unterbrechung Handy)

Inwiefern ist eine solche Bewegung, nimmt man sie als historische Formation, die noch virulent ist, inwiefern beeinflusst die unmittelbar die eigene Arbeit, das eigene Schreiben, oder inwiefern versucht man, sich davon freizumachen und davon zu distanzieren, um darüber zu schreiben?

G.S.: Mein genereller Eindruck ist, und das hängt gar nicht nur mit der Conceptual art, sondern mit den 60er Jahren insgesamt zusammen, dass die noch unmittelbar in die Gegenwart weiter wirken. Das geht mir mit den 50er Jahren nicht so, aber vieles, was danach gekommen ist, versteht sich auch von dem eigenen Ansatz her, von den Entstehungsbedingungen her als irgendwie Auseinandersetzung mit Dingen, die in den 60er Jahren passiert sind. Man kann das über die 70er, 80er, 90er Jahre auch in Gegenbewegungen, kritischen Reflexionen immer noch weiter unmittelbar auch nachvollziehen. Man hat das teilweise direkt miterlebt, teilweise hat man es sich angelesen, aber für mich sind die 60er Jahre in dem Sinne nicht einfach Geschichte, sozusagen Archäologie, oder etwas sehr Distanziertes, was ich mir dann akribisch nur über kritische Reflexion aneignen müsste. Es ist noch wirklich Teil meiner Lebenserfahrung, meiner historischen Erfahrung, und bestimmt von daher auch von innen heraus mein Schreiben. Das ist nicht nur über Literatur, über Bücher, was sagen die anderen darüber usw., sondern es ist auch eine ganz eigene, direkte Auseinandersetzung.

S.R.: Was sind für Dich die entscheidenden Ansätze, die die Konzeptkunst für Deinen Ansatz der Kunstgeschichte und Kunsttheorie wichtig macht oder einen Einfluss darstellt?

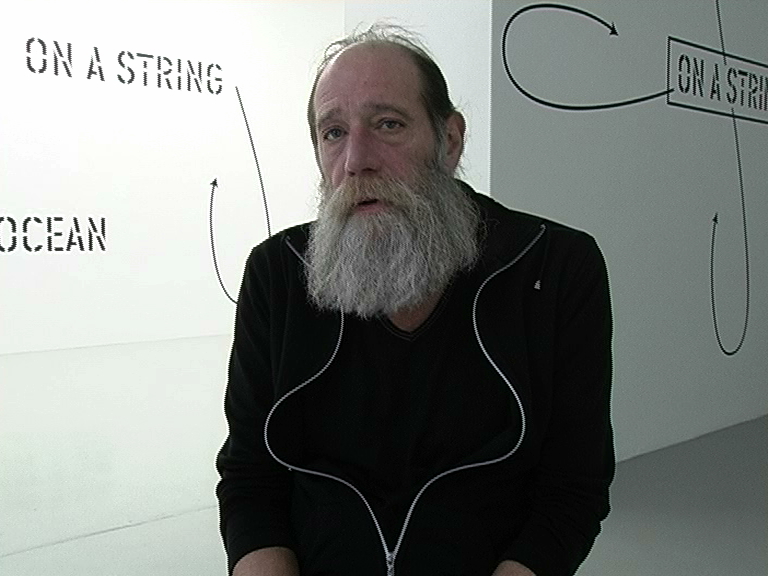

G.S.: Das ist komplizierter. Eigentlich, und das klingt fast paradox, interessiert mich das Materialitätsbewusstsein der Conceptual art. Man hat so getan, und das wird bis heute auch immer wieder gerne wiederholt, als ob die sozusagen die Kunst zur rein platonischen Idee stilisiert hätten. Meine Beobachtung bei bestimmten Künstlern – man kann das ja nicht alles pauschalisieren, es gibt ja sehr unterschiedliche – ist aber, dass ein Lawrence Weiner, ein Dan Graham, ein Buren auf ganz unterschiedliche Weise eine Konzeptionsbildung betreiben, die nicht sich von der Materie distanziert, sondern einen anderen Bezug dazu herstellen will. Indem sie sich scheinbar in die reine Konzeptualität zurückzieht, setzt sie andererseits auch eine Materialität frei und bringt ein Spannungsverhältnis zum Tragen. Das ist aber gar nicht auf die Konzeptkunst beschränkt. Auch jemand wie Robert Smithson macht das ganz direkt in der Materialpräsentation. Ich möchte diese einseitige Isolierung der Konzeptkunst etwas aufheben. Ich möchte das noch mal anders verdeutlichen: Wenn man einfach einmal umgangssprachlich von so einem Begriff wie ”Konzept“ ausgeht – unabhängig von dem, was die Künstler selbst darüber gesagt haben, jemand wie Kosuth und andere. Ein Konzept ist etwas, um etwas zu realisieren, um etwas in Angriff zu nehmen, um dann entsprechende Materialien – alles ist erstmal Material – zu beschaffen, um diese Materialien einem Konzept entsprechend zu ordnen. Man hat dann eine Art Text durch diese Materialien. Und die Materialien sind nur dazu da, diesem Konzept zu entsprechen. Das ist aber nicht das, was ich beobachte bei der Conceptual art, sondern eher, dass ein Konzept entwickelt wird, um diesen Bezug auf die ursprüngliche, das Bewusstsein einer ursprünglichen Verfügbarkeit von Materialien so klar zu stellen, dass man nicht mehr die Materialien zurichten muss, um sie einem Konzept entsprechend zu machen. Lawrence Weiner muss nicht das Werk ausführen, sondern er kann einfach sagen: „accumulation of glass in the grass“, und man kann sich diese Ansammlung von Materialien, die eben nicht einem bestimmten Konzept entsprechend zugerichtet werden müssen, dennoch sehr klar vorstellen. Und dieser besondere Bezug auf eine Materialität – bei Buren ist es eine historische Materialität, das Museum als Institution, das wofür es steht, bei Broodthaers auf andere Weise, man könnte das jetzt durch deklinieren durch die Liste der namhaften Konzeptkünstler, aber das scheint mir sehr wichtig zu sein und wird generell in der Diskussion über Conceptual art zumindest tendenziell unterschlagen, dass die Materialität, die mit diesem Konzeptualismus einhergeht, eigentlich das Entscheidende ist. Oder das Spannungsverhältnis oder die besondere Stellung, die das Konzept zu einem Materialitätsbewusstsein einnimmt. Das wäre mir wichtig.

S.R.: Könnte man so weit gehen zu sagen, dass vielleicht in der Konzeptkunst erstmalig und sehr stark jenseits eines personellen Stils eine besonders explizite Arbeit mit einem Medium, einem Ausdrucksmedium – um von dem elektronischen Medium wegzukommen –, entwickelt wurde, und dass das sehr stark auch zur Imagebildung beigetragen hat von einzelnen Konzeptkünstlern.

G.S.: Die Frage ist jetzt hybrid, oder komplex. Einerseits finde ich entscheidend bei der Konzeptkunst ist, dass sie erstmal gesagt hat: alle Medien sind gleichwertig, prinzipiell; Malerei ist nicht besser als irgendwas auch Technisches, Film … Telefon, oder was für ein Medium man auch nehmen möchte. Es geht um Information, Kommunikation durch Information, oder man benutzt Medien zur Präsentation. Und an die Präsentationsfrage schließt sich die Imagebildung an, weil das hängt nun tatsächlich mit der Präsentation zusammen, welche Präsentationsstrategien entwickelt man. Vorne ist ein Plakat von Lawrence Weiner; das ist oben das Werk, das Wert hat keine bestimmte Weise, wie es aussieht; man kann es in großen Buchstaben drucken, in kleinen Buchstaben, verschiedenste Schrifttypen, sonst wohin tätowieren. Aber er entwickelt eine Form der Präsentation, die seine Einstellung, seine Haltung zur Gesellschaft, zur Kultur – was er dadurch kommunizieren möchte, durch sein Design. Das ist eine eigene Präsentationsform, eine eigene, wenn man so will, Kunst, die er aber vom Werk unterscheidet. Werk und Präsentation sind für ihn nicht dasselbe. Damit ist natürlich auch eine Imagebildung verbunden. Das ist jetzt eine andere Imagebildung als die, die Galeristen betreiben, wenn sie dann diese vier Künstler der Conceptual art – Seth Siegelaub, Michell … – wie eine Rockband präsentieren, bei diesem berühmten Foto. Das greift aber ineinander, d.h. der Künstler agiert durchaus in dem Bewusstsein, dass es solche Präsentationsformen seiner Person und seiner Kunst in dem kulturellen Kontext gibt. Trotzdem würde ich nicht daraus irgendwas ableiten wollen bezogen auf seine Kunstentscheidung, im Bezug auf seine eigene Präsentationsform, wo er selbst der Herr im Haus ist, wo er das alleine definiert. Bei einem Poster, da hängt es durchaus auf eine bestimmte Weise zusammen; man kann da auch Entwicklungen, fast stilistischer Art beobachten, wie er Poster in den 70er Jahren gemacht hat, wie er sie heute macht. Die ersten Poster sind ganz nüchtern, trocken nur die Schrift, nur schwarzweiß, um jeden Anspruch auf Ästhetik erstmal scheinbar zumindest auszublenden, was aber auch nicht unbedingt stimmen muss. Das hat er in seinem Interview mit Buchloh erklärt, dass zum Beispiel sein erstes Buch ein sehr designtes Buch ist, gerade damit es aussieht, damit es überhaupt nicht designt wäre. Man kann es dann immer umkehren: das, was gar nicht designt zu sein scheint, ist am Ende hyper-designt. Wo will man da ansetzen? Die Stilfrage hängt mit all diesen Fragen zusammen letztlich. Ich glaube, generell ist Stil heute keine Kategorie mehr, und das beschränkt sich nicht auf die Conceptual art, das kann man in Bezug auf andere Kunstbewegungen fast genauso feststellen, auch wenn eine traditionelle Kunstwissenschaft immer noch dahin tendiert, auch Pop art und Minimal art unter stilistischen Gesichtspunkten zu betrachten. Aber ich glaube, dass die Kategorie „Stil“ heute obsolet geworden ist.

S.R.: Ich meinte es auch eher so, dass die Kategorie „Stil“ in der traditionellen Kunst und Kunstgeschichte seit vielleicht Warhol, vielleicht auch schon früher, beim hard-edge in der amerikanischen Malerei, da wurde ja mit einem bestimmten Maler auch eine bestimmte Form von Malerei, also eine Ästhetik, nicht nur eine visuelle Umsetzung, verbunden: Frank Stella usw. Das sind ja sehr eindeutige Images. Insofern tendiere ich auch, das eher so zu sehen, dass nicht mehr der Stil die Frage ist, sondern diese Kombination, wie Du es gerade sehr plastisch dargestellt hast. Also dieses Verhältnis zwischen einer künstlerischen Entscheidung, einer Verfahrensweise, einer Entscheidung für gewisse Materialien, und dass automatisch irgendwann die Künstlerperson damit assoziiert wird. Teilweise führt das ja auch zu gewissen barocken Auswüchsen gerade der Konzeptkunst.

Ich habe noch eine Frage, die mir sehr wichtig ist: Lassen sich die theoretischen Paradigmen der Conceptual art erneuern? Kann man an diesen Paradigmen so zeitgemäß oder aktualisiert arbeiten, dass es quasi einen Neuansatz dessen gibt, was die konzeptuelle Kunst Anfang der 70er Jahre ja ausgelöst hat?

G.S.: Schwierig. Erstmal würde ich sagen: wenn etwas in einer Zeit eine Art Verbindlichkeit erlangt hat, die sich dann vielleicht erst später herausstellt, dann hat es diese Verbindlichkeit in gewissem Sinne für immer. Wenn man sagt: Das ist für diese Zeit eine verbindliche Form, es ist etwas entwickelt worden, was eine Bedeutung hat, dann hat es diese Bedeutung nicht bloß in dieser Zeit, sondern in einer etwas anderen Weise, in der historischen Reflexion, durchaus auch für jemand, der später kommt. Aber das heißt nicht, dass man dasselbe in irgendwelchen Variationen wieder machen sollte oder könnte. Es wäre nicht dasselbe, es wäre etwas ganz anderes. Das zeigt sich u.a. in der Appropriation art. Aber darauf brauchen wir jetzt nicht zu kommen. Ich bin da generell sehr skeptisch. Wenn jemand meint, er müsste malen wie Rembrandt oder Manet – das wird nicht gehen.

S.R.: Ich meinte es auch eher in der Hinsicht, dass durch die Konzeptkunst ja bestimmte Fragestellungen aufgetaucht sind … die wurden einfach ins Zentrum gerückt, die vorher für die Kunst nicht so wichtig waren; z.B. dieses Zusammenspiel von einer bestimmten visuellen Entscheidung mit einer Verfahrensweise, mit einem bestimmten Künstlerbild, womit sich verbindet, dass derjenige Künstler in einer bestimmten Weise denkt, eine bestimmte Poesie, wie Lawrence Weiner, entwickelt … Poetik … und insofern auch bestimmte traditionelle Produktionsweisen aktuell immer wieder kritisiert mit der eigenen Praxis und damit auch immer wieder einen anderen, einen zeitgemäßeren Ansatz schafft. Und da gibt es schon einige Themen, die durch die Konzeptkunst aufgebracht wurden, die nun natürlich in ganz anderen Gebilden immer wieder auftauchen.

G.S.: Okay, wenn man von dieser einfachen Nachahmungsintention – das ist eine tolle Sache, so möchte ich auch arbeiten –, wenn man davon absieht und auf eine abstrakte, fast methodologische Ebene geht, wo man Methoden reflektiert und auch ihre Anwendbarkeit in einer anderen Zeit neu reflektiert, dann sollte es da – hoffe ich sehr – Beziehungen geben, ohne dass ich die sofort klar definieren könnte. Das wäre sehr schwierig, aber das wäre wirklich auch die Herausforderung für einzelne Künstler, die durchaus der Tradition sich bewusst sind und versuchen, in der Richtung zu arbeiten. Man hat im 20. Jahrhundert endlose Transformationen des Readymades entdeckt und entwickelt, und ich denke, da könnte man noch andere Transformationen – man muss nicht immer auf das Readymade-Paradigma zurückgreifen, da gibt es eben gerade in der Conceptual art und teilweise durchaus Duchamp-kritisch, Möglichkeiten, andere methodologische Operatoren zu finden.

S.R.: (Unterbrechung cont.) Die Frage war, wo kritische Auseinandersetzungen in der Konzeptkunst ganz aktuell wurden mit dem Readymade-Begriff von Duchamp.

G.S.: Das habe ich jetzt nicht, diese Überleitung (Kamerapause) Deine letzte Frage: “Wo würdest Du…”, das hast Du aber gar nicht mehr zu Ende gesagt.

S.R. Das war die Frage: Wo würdest Du, quasi als Korrespondenz auf das, was Du vorher gesagt hat, es gäbe Beispiele in der Konzeptkunst, wo kritische Umgangsweisen mit dem Readymade.

G.S.: Die Kritik am Readymade.

S.R.: Ja.

G.S.: Dan Graham hat eine explizite Kritik am Readymade formuliert, die man so zusammenfassen kann: Duchamp nimmt einen alltäglichen Warengegenstand, stellt ihn in die Galerie und sagt: das ist Kunst. Er exponiert diesen Gegenstand, nimmt ihn aus einem Kontext heraus und tut ihn in einen anderen. Alles, was in die Galerie gestellt wird, ist formell als Kunst definiert, aber wirklich nur formell. Bedeutung wächst einem Kunstgegenstand erst dadurch zu, dass in der Gesellschaft Kommunikation darüber stattfindet. Um das zu lancieren, finanzieren die Galerien durch Anzeigen Kunstzeitschriften. Dan Graham hat von Anfang an auf dieses Kunstzeitschriftensystem besonderen Wert gelegt. Er hat seine ersten Arbeiten direkt für eine Präsentation in dem Zeitschriftensystem entwickelt. Danach konnten sie dann quasi dokumentarisch auch in Galerien gezeigt werden – also eine Umkehrung. Aber es setzt eine neue Auseinandersetzung mit der Frage voraus, wie einem Kunstwerk Bedeutung zuwächst; nur zu sagen, dieser Gegenstand ist jetzt formell als Kunst definiert, ist irgendwann belanglos. Zu fragen, wie aber der Kunst Bedeutung zuwächst, wie sie darauf angelegt ist, Bedeutung zu generieren, und dann diese zeitliche Komponente – alles, was in einer Galerie ist, scheint erstmal statisch zu sein: das ist Kunst, definiert als Kunst. Was in einem Zeitschriftensystem präsentiert wird, ist angeschlossen an weitere kulturelle Kommunikation; es zirkuliert auf eine andere Weise. Das ist also schon einmal ein sehr spezifischer Ansatz, wie Duchamp, das Readymade-Konzept, kritisiert werden konnte. Jetzt könnte ich auch auf Lawrence Weiner eingehen, der in seinen frühen Arbeiten sehr klar sich abgesetzt hat von Duchamp, bevor er noch mit seinen Spracharbeiten begann. Das kommt in manchen Interviews sehr klar raus, dass er sich heftig dagegen wehrt, zu glauben, man könnte alles kontextualistisch definieren, wie Duchamp das vorschlägt oder praktiziert zu haben scheint, jedenfalls mit seinem Readymade-Gedanken. Er hat einen anderen Materialbegriff, …der nicht durch Kontexte in dem Maße definiert ist, dass man sagt, dieses Material ist ein anderes, es ist transformiert, weil der Kontext ein anderer ist. Diese Idee der Transformation der Materialien durch Kontextverschiebung lehnt er grundsätzlich ab. Das ist also auch schon mal wieder ein anderer Ansatz, um diesen Readymade-Gedanken zu torpedieren. Aber das ist in der ganzen Tradition so. Selbst wenn man zurückgeht: jemand wie Carl André, der diese Skulpturen aus bricks macht, ist zwar per definitionem ein Readymade, es ist handelsüblich, oder Dan Flavin. – Aber auch dort wird letztlich schon in der Minimal art der Readymadegedanke von Duchamp kritisiert. Z.B. Dan Flavin, die Leuchtstoffröhren sind funktioneller Bestandteil der Galeriebeleuchtung. Er muss sie nicht entfunktionalisieren, um sie zu ästhetisieren. Er schafft also einen Zusammenhang mit dem, was die Galerie sowieso als Beleuchtungssystem bereitstellt, und seiner Kunst. Duchamp, das Pissoirbecken, das funktioniert ja nicht, das steht auf einem Sockel und hat einen ironischen Titel, aber die Leuchtstoffröhren von Flavin sind ja auch Readymades, aber sie sind in Funktion. Ich weiß nicht, ob das jetzt.

S.R.: Ja, aber sie sind doch extra installiert, in bestimmten Formen, Mustern.

G.S.: Ja, aber sie sind jetzt Teil der architektonischen Einrichtung der Galerie und gleichzeitig Kunst. Das, was Asher später weitergeführt hat, kommt ja sehr stark von diesem Ansatz von Flavin her, dass er Werk und Präsentationsrahmen quasi ununterscheidbar macht. Das alles sind für mich bestimmte Ansätze, um diesen Readymade-Gedanken zu hinterfragen, wenn er gleichzeitig auch von vielen Künstlern weiter benutzt wird, selbst von denen, die ihn kritisieren.

S.R.: Ich würde einige Sätze vorher einhaken wollen. Wo man ja sehr einleuchtend sagen kann, dass die Bedeutung ja nicht nur durch die Transferierung eines Alltagsobjekts in den Kunstraum entsteht, sondern durch das Zusammenspiel von Kunstzeitschriften, PR für die Galerie, für den Künstler, für seine Arbeit. Widerspricht dem der Satz – einer der Kernsätze von Joseph Kosuth –, dass er sagt, die Verantwortlichkeit des Künstlers liege darin, Bedeutung zu produzieren.

G.S.: Der Kosuth redet gerne über Bedeutung und über die Bedeutung der Bedeutung, aber das heißt nicht, dass er wirklich Bedeutung generiert. Das ist auch schon wieder so eine Marketingstrategie für Bedeutung in der Kunst, da bin ich mal etwas sarkastisch. Da überzeugt mich mehr Dan Graham, der wirklich soziale kommunikative Prozesse als Voraussetzung für die Entstehung von Bedeutung annimmt. Das tut Kosuth überhaupt nicht; der ist letztendlich ein Thesen setzender Künstler und manchmal im krassen Widerspruch zu seiner eigenen Praxis, dass er sagt: auf die Ästhetik kommt es gar nicht an – aber er macht sich nur Gedanken über die Ästhetik, wie muss das präsentiert sein, um quasi anästhetisch zu sein. Diese Strategie – letztlich auch Duchamp der ästhetischen Anästhesie, die aber trotzdem ästhetisch bleibt, die wird auch immer weiter permutiert und weiter theoretisch untermauert, oder scheinbar theoretisch untermauert. Vieles davon überzeugt mich theoretisch überhaupt nicht und dann praktisch in gewisser Weise auch nicht, obwohl manchmal, gerade die frühen Arbeiten von Kosuth aus den 60er Jahren, bei allem, was man sonst darüber sagen kann – dass er sie vordatiert usw. – durchaus ein Interesse haben, und zwar unabhängig von dem, was er sagt. Das würde ich nicht immer gleichsetzen. Dass das, was der konzeptuelle Künstler über seine Kunst sagt, weil er das autorisiert, so sein muss. Da würde ich immer auch eine Differenz für möglich halten.

S.R.: Wie bei allen anderen Künstlern auch. Kann man sagen, dass diese Diskussionen darüber, was Konzeptkunst ist … nicht ist … nicht sein kann, auch wesentlich dazu beigetragen haben, dass die Konzeptkunst letztlich doch so erfolgreich war, denn beispielsweise unter diesen vier Künstlern, die Seth Siegelaub vertreten hat, haben sich ja zumindest zwei … immer wieder stark davon distanziert, wie Lawrence Weiner und Robert Barry.

G.S.: Dieser Begriff „Konzeptkunst“ ist ja ein Begriff, der nicht mehr wegzudenken ist und deshalb nicht unbedingt der passendste ist. Lawrence Weiner z.B. hat es immer … von Anfang an abgelehnt, diesen Begriff auf seine Kunst für anwendbar zu halten, obwohl er, durchaus zu Recht, einer der führenden Vertreter der Konzeptkunst ist, weil er eben auf eine besondere Weise mit Sprache arbeitet und bestimmte traditionelle Erwartungen, die scheinbar selbstverständlich waren an ein Kunstwerk, für nicht gültig im Bezug auf seine Arbeit erklärt hat. Aber dieser Begriff „Conceptual art“ ist ja nicht begrenzt auf diese Vier Musketiere von Seth Siegelaub, sondern wenn man einmal diesen Ausstellungskatalog „Reconsidering the Object of Art” durchgeblättert hat, dann kann konzeptuelle Kunst alles bedeuten, was in den 60er, 70er Jahren irgendwie entwickelt wurde oder damit in Zusammenhang steht, was vorher entwickelt war, da ist so ein ganzes Feld von neuen Praxisformen der Hinterfragung bestimmter traditioneller Vorgaben, wie Kunst zu sein hätte, insbesondere im amerikanischen Kontext modernistischer Vorgaben, insbesondere wie sie Clement Greenberg definiert hat. Und ich bin dagegen, wenn ein Begriff von führenden Vertretern, wie eben Lawrence Weiner, wie andererseits auch von Dan Graham, so kritisch distanziert wird, immer wieder über den Begriff so zu reden, als ob es eine feststehende Größe wäre. Einfach die Ausstellungen der letzten Jahre … „Global Conceptualism“ als Stichwort, dass man das auf alle Erdteile jetzt ausdehnt, macht deutlich, dass wir mit einer ganz schizophrenen Vorstellung von Conceptual art zu tun haben. Einerseits Seth Siegelaub und seine Gruppe, andererseits die ganze Welt in den 60er, 70er Jahren – überall gab es konzeptuelle Ansätze. Ich möchte beiden gar nicht unbedingt widersprechen, aber ich möchte darauf hinweisen, dass es schizophren ist, dass immer wieder so zuzuspitzen, da ist diese Gruppe, hier kristallisiert sich das, und andererseits zu sagen, es war eine fast organische, Kultur übergreifende Entwicklung – was durchaus sein kann.

S.R.: Vielleicht ist es ja auch sehr hilfreich, diese Schizophrenie aufrecht zu erhalten und zu sagen, es gibt auch eine gewisse Hilflosigkeit, diese Vielfalt an Verfahrensweisen, ästhetischen Strategien, die man gar nicht auf einen Punkt bringen kann, mit irgend etwas zu benennen, die nun mal innerhalb von 10, 15 Jahren einen bedeutsamen Bruch in der Geschichte der Kunst erzeugt haben. Andererseits gibt es ja das Phänomen, dass in den letzten Jahren auch ganz fern liegende Ausstellungen, Institutionen und Künstler sich schon in ihren Presseerklärungen mit einer Selbstverständlichkeit darauf berufen, dass das, was sie dort präsentieren werden, konzeptualistisch sei und mit Konzeptkunst zu tun habe.

G.S.: Ja, da fällt mir tatsächlich die Hochschule, wo ich lehre, Hochschule für Bildende Künste in Dresden, wo dann Ausschreibungen für künstlerische Professorenstellen so formuliert werden: „Über die klassischen Formen der Bildfindung hinaus soll er konzeptuelle Ansätze zur Wirkung bringen“. Dieser Sprachduktus macht es deutlich, dass man einerseits noch die Wirkung haben möchte, die ästhetische Erfahrung, da möchte man nicht drauf verzichten, aber es muss konzeptuell sein, irgendwie muss das einbezogen werden. Da kommt auch so eine gewisse Hilflosigkeit zum Tragen, wie geht man jetzt mit diesem Ganzen um. Manchmal kann man da nur ein bisschen lächeln, und manchmal merkt man, man ist wirklich auch Teil davon, von dieser ganzen Malaise. Aber kannst Du Deine Frage noch einmal zuspitzen.

S.R.: Ich würde auch eine einfache Unterscheidung vorschlagen wollen: wenn es sich bei Malerei, Skulptur auch bei Texten um Formen von Kunst handelt, die sich in gewisser Weise mit ihrer Tradition sogar „kritisch” auseinandersetzen, dabei aber es nicht zu einer einschneidenden Aussageveränderung kommt wie in ihrer vorherigen Tradition, dann würde ich von einer Kunst sprechen, die sich konzeptionell verhält, d.h. sie arbeitet mit einer Reflexion der Begrifflichkeit ihrer eigenen Tradition. Dann würde ich eine Differenzierung vorschlagen einzuführen, die vielleicht für das Englische nicht so einfach ist, und von konzeptualistisch sprechen, weil man sich tatsächlich mit Fragestellungen der historischen Konzeptkunst auseinandersetzt und die in gewisser Weise weiter entwickelt. Für mich wäre das eine Frage von Konzeption im Sinne von Begrifflichkeit, mit einer Auseinandersetzung einer materiellen Begrifflichkeit, und konzeptualistisch, indem man sich tatsächlich in einer Tradition verortet, durch eine Praxis, die sich auf die historische Konzeptkunst zurückführen lässt.

G.S.: Wo wäre für dich dann die Konzeptkunst selbst? Wäre die historische Konzeptkunst konzeptualistisch oder konzeptionell, oder ist da ein Indifferenzpunkt?

S.R.: Die historische Konzeptkunst würde für mich auf einem konzeptionellen Ansatz aufbauen, wäre aber konzeptualistisch zu nennen.

G.S.: Ich finde es schwierig. Auf jemand wie Kosuth passt das sicher, der ist von Anfang an programmatisch konzeptualistisch. Auf jemand wie Lawrence Weiner würde das gar nicht passen; der sagt: es sieht zwar nicht so aus, aber es ist eigentlich die klassische Form des Kunstmachens.

S.R.: Dan Graham schlägt eine ganz einfache Unterscheidung vor. Der sagt einfach: Joseph Kosuth ist akademisch und ich folge eher einer von krassen humoristischen Einfällen und von populärkulturellen, wie Pornographie, Rockmusik usw., beeinflussten, reflektierten Kunst.

G.S.: Überzeugt mich sehr, in Bezug auf seine Kunst. Akademisch, stimmt auf vieles, was Kosuth gemacht hat. Ich fand da die Analyse von Jeff Wall sehr interessant… wie er den Zusammenhang zwischen dem, was die prominenten Fächer an den amerikanischen Universitäten in den 60er, 70er Jahren waren, dass das alles sehr positivistisch ausgerichtet war – logischer Positivismus, empirische Soziologie und Sprachwissenschaft; er hatte da ein ganzes Feld, wo er das auch ein bisschen spezifischer benennt, und wie das mit einem gesamtkulturellen, ökonomisch-sozialen Komplex verwoben ist, und wie Kosuth mit seinen Arbeiten da gewissermaßen den richtigen Ton trifft, um das Ganze momentan auch neu bewusst zu machen, was gar nicht theoretisch durchdrungen ist, was ihm aber in der Praxis durchaus gelingt für einen Moment. Das sind dann für mich wieder Ansatzpunkte für eine historische Reflexion, die dann läuft über eine Auseinandersetzung, wie sie z.B. Jeff Wall unter sehr eigenen Voraussetzungen mit der Conceptual art entwickelt hat, der ja dann auch erst Teil der Bewegung war, dann eine gewisse Reflexionsdistanz einbaute mit seinen Fotografien, mit seinen neuen Bildideen anfing. Das ist eine interessante Verschiebung. Aber ich denke, er ist neben Buchloh, neben Harrison und anderen einer der interessantesten Historiker der Conceptual art. „Dan Grahams Kammerspiel“, den Aufsatz. Aber jetzt müsstest Du nochmal.

S.R.: Vielleicht war das ein gutes Schlusswort, obwohl ich gerne noch weiter sprechen würde. Aber vielleicht sollten wir mal kurz innehalten und überlegen, gibt es eine Fragestellung, die Dir noch sehr wichtig wäre, bezogen auf Historisierung oder Theoretisierung der Konzeptkunst?

G.S.: Wie Du merkst, mache ich immer wieder Differenzen, auch wenn so ein Begriff zu eindeutig zu sein scheint, versuche ich immer zu sagen, es gibt da immer das und das, und man kriegt das immer nicht so ohne weiteres in einen Begriff gepackt, das ist schon in der Zeit so heterogen. Und überhaupt die Idee, einen kulturellen Moment wie die späten 60er Jahre irgendwie in eine Formel, in eine Formation, jedenfalls eine konzeptuelle Formation zu bringen, die sich irgendwie umreißen, benennen lässt, halte ich für ziemlich fragwürdig. Da ist zu viel gleichzeitig zu widersprüchlich im Gange. Und deshalb bin ich tendenziell eher Historiker, jemand, der tatsächlich das Gefühl für diese besondere Situation, durchaus auch Gefühl, also ein Gespür für die Zusammenhänge aufrechterhält, ohne feste Begriffe haben oder bauen zu wollen. Auf jeden Fall muss ich, wenn ich so eine These habe, oder auch einen Begriff, muss ich immer abgleichen: wie ist das bei dem Künstler, bei dem Künstler, bei dem. Und da habe ich sozusagen meine Kandidaten. Da würde ich tatsächlich erstmal zu Leuten wie Lawrence Weiner, Kosuth – ist erstmal ein spannender Gegensatz, hat sich immer wieder rausgestellt; dann Dan Graham, dann aber auch so eine Figur wie, was weiß ich, Michael Asher und so weiter. Da würde ich erstmal das durchprüfen, was eine Begrifflichkeit im Bezug auf diese verschiedenen Positionen bedeutet, und dann zerfällt diese Begrifflichkeit meist schon etwas wieder oder sie schrumpft auf eine oder wenige Figuren zusammen. Insofern habe ich eine Grundskepsis gegenüber festen Begriffen oder Begriffen, die sozusagen neu entwickelt werden und meinen, sie könnten dann fest werden. Aber ist das jetzt noch Teil des Interviews.

S.R.: Ja, natürlich müssen wir später sehen, was in dem Rahmen sinnvoll und ergiebig ist. Es ist jetzt schon ganz gut rausgekommen, dass Du versuchst, eine geschichtliche Konstatierung vorzunehmen, die sich selbst aber immer wieder hinterfragt an den Begriffen, die sie selbst verwendet, die sie verwenden muss und dabei auch immer eine Diskursanalyse und Diskurskritik als Instrumentarium verwendet und weiter treibt. Verstehe ich das richtig? Oder geht es Dir viel stärker darum, um es jetzt nochmal zu polarisieren, historisch die Genealogien eindeutig zu verfolgen, wenn das überhaupt möglich ist?

G.S.: Nicht Genealogien, aber es ist schon wichtig, historische Reihen oder Schritte zu sehen, was – angefangen jetzt mal beim Abstrakten Expressionismus und dann so ein Umbruch mit Jasper Johns und Rauschenberg. Daraus entwickelt sich dann irgendwie Pop art, Minimal art, und dann hat man plötzlich Land art, Conceptual art unter anderem. Das ist schon mal eine interessante Entwicklung, die auch eigene Fragen aufwirft. Aber mir geht es, ich möchte mal noch von der anderen Seite da ran gehen. Du hattest gefragt, ob konzeptuelle Ansätze in den 90er Jahren oder heute wieder verwendbar sind. Ich denke, diese konzeptuellen Ansätze sind nicht direkt wieder verwendbar, aber der Grundimpetus der Fragestellung, die die Voraussetzung für so eine Entwicklung wie die Conceptual art war, der kann ganz neu immer wieder auftauchen. Ich nenne mal ein Beispiel: Was mich auch beschäftigt hat, ist Liam Gillick, der anfing mit einer Konzeption, gar nicht alleine, er hatte noch einen Partner, Aktivitäten parallel zum Kunstmachen. Einfach diese Idee, dass Kunstmachen unter seinen eigenen Voraussetzungen von außen zu sehen. Das sind z.B. Aktivitäten eines Reporters oder Journalisten, oder Aktivitäten eines Designers oder eines Architekten. Er entwickelt bestimmte Aktivitäten, die so eine Art merkwürdiges Zwischenstadium sind zwischen – ist das Design, und wenn, dann ist es nicht sonderlich gelungen, oder ist das Kunst? – die etwas Undefinierbares haben, aber die es fertig bringen, sowohl bestimmte gesellschaftliche Diskurse als auch Diskurse, die den Kunstkontext speziell betreffen, auf eine merkwürdige Weise in einen diffusen Zwischenbereich zu verlagern, neu zu verhandeln und dann entsprechend auch später bestimmte Szenarien zu bauen, um das innerhalb einer „Szenografie“ weiter zu behandeln, auch ästhetisch zu reflektieren, ästhetisch zu repräsentieren, wenn man so will. Das kann ich jetzt hier nicht als These weiter entwickeln. Da bräuchte ich Abbildungen, müsste ich tatsächlich Genealogien entwickeln, um diese Schritte zu verdeutlichen. Aber überhaupt, einfach so ein Begriff, „Aktivitäten parallel zum Kunstmachen“, ist eine Art konzeptueller Ansatz, mit bestimmten Dingen umzugehen, die den Kunstkontext und den gesellschaftlichen Kontexts insgesamt betreffen. Das wird vielleicht deutlich, wenn ich mal frage, wo dieser Begriff überhaupt „parallel“ zum ersten Mal in der Kunst der Moderne verwendet wurde. Das war eigentlich bei Cézanne: Harmonie parallel zur Natur. Dadurch wurde die ganze Intention direkter Naturnachahmung erstmal aufgebrochen. Das Medium Malerei wurde mit eigenen Mitteln auf der eigenen Ebene analysiert. Aber Gillick hat keine Bezugsgröße wie Natur mehr, es ist von vornherein Gesellschaftlichkeit als Bezugsgröße. Alles verschiebt sich dadurch auf eine Weise, mit der es Cézanne z.B. noch nicht zu tun hatte, eine Diffusion, die dadurch entsteht, die er aber weiter reflektiert, was wird auch in seinen theoretischen Texten sehr deutlich wird, dass er sich dessen sehr bewusst ist. Und daraus entsteht ein ganz neuer Ansatz, um Dinge zu reflektieren, die jetzt gar nicht abhängig sind von der Conceptual art, aber ich sehe da eine vergleiche Intensität, aus einem herkömmlichen Kunstkontext und auch aus bestimmten Verfahrensmustern, die der Kunstkontext, die Museumsstruktur, Galeriestruktur vorzugeben scheinen, nicht wirklich auszubrechen, aber damit so umzugehen, dass das Ganze auf eine neuartige Weise oder überhaupt erst bewusst werden kann.

S.R.: Aber ist das nicht genau der Ansatz gewesen von einem ganzen Spielfeld von Appropriationisten, die genau so Kunst auf Kunst reflektiert bezogen haben und dadurch einen ganz neuen gesellschaftlichen Aspekt mit hereingebracht haben?

G.S.: Die Appropriation art finde ich generell problematisch. Was mich daran, wenn überhaupt, sehr interessiert – und das kommt in einzelnen Werken stärker zum Zuge als in der ganzen Masse –, ist die Idee einer nicht-linearen Historizität. Die ersten Arbeiten von Sherrie Levine zu Egon Schiele. Da interessiert mich die Entscheidung für Egon Schiele. Aber der ganze Diskurs um Appropriation art, der wird meist so geführt, als ob es nur darum ginge, etwas Beliebiges zu nehmen und zu sagen, ich habe das jetzt „appropriiert“, das ist jetzt sozusagen meins, da ist jetzt mein Name drunter, auch wenn gleichzeitig der andere Name natürlich implizit mit genannt wird – „After Walker Evans“ z.B. Aber dieses ganze Spiel ist rein strategisch. Und das Strategische interessiert mich nicht so sehr. Ich kenne es seit Duchamp, seit dem Readymade, es ist eine neue Version davon, man kann das weiter differenzieren, muss man wahrscheinlich auch. Aber mich interessiert daran, die Idee einer nicht-linearen Historizität, wenn es denn eine Form ist, die wirklich sozusagen in den Vordergrund zu bringen. Da sind es bestimmte Beispiele; es ist nicht diese Walker Evans-Arbeit, wo Fotografie re-fotografiert wird, sondern eine Zeichnung von Egon Schiele, die nicht Fotografie ist, in dem Medium Fotografie oder wie die Reproduktionsmedien da gerade sind, das weiß ich jetzt nicht auswendig. Das hat mich interessiert. Das kommt mir auch in der Diskussion zu kurz über die Appropriation art, diese andere, besondere Form von Historizität, die damit angesprochen wird.

S.R.: Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass natürlich zur Appropriaton art ganz extrem starke Ausschließungsprozesse, gerade um „October“ herum, stattgefunden haben, wo eben auch nur wieder vier oder fünf Leute zugelassen wurden. Das wurde dann innerhalb von zwei Jahren wieder abgewandelt, nochmal erweitert und wieder verändert. Aber ich habe auch versucht, diese Diskussion über die Appropriation art ein bisschen zu verändern und zu erweitern, dadurch dass ich das gerade benannt habe und Fragen gestellt habe, wie z.B. warum sind Leute wie Elaine Sturtevant in dieser Diskussion nicht aufgetaucht. Man kannte sie einfach nicht. Andrea Fraser hat zum ersten Mal was von Elaine Sturtevant gehört, als sie 1985 ihre erste Europareise gemacht hat, weil Elaine Sturtevant zu der Zeit nicht existent war in New York. Und nur Leute wie Brian Wallis kannte sie, weil er, ich glaube über Robert Barry, in einer lecture mal was von ihr gehört hatte aus den 60er Jahren. Das sind natürlich Erscheinungsweisen, wo die Strategie quasi historische Zurichtungen vornimmt, wo die Künstler selbst vielleicht gar nicht so glücklich drüber sein können. Es gab ja mehrere Ein- und Ausschlussverfahren, die auch gerade Sherrie Levine oder Richard Prince nicht sehr genehm waren, oder auch Cindy Sherman hat sich sehr neutral dazu verhalten, aber fand das auch alles nicht so toll, was da passiert ist.

G.S.: Einen Punkt will ich noch ansprechen: Sobald so ein Begriff lanciert ist, ”Appropriation art“, und das irgendwie wichtig zu sein scheint, versucht die Kunstschriftstellerei generell alles Mögliche darunter zu mischen. Das eine ist das Ausschlussverfahren, aber das andere: Alles wird jetzt mit diesem Label belegt. Und dann ist Jasper Johns “Flag Painting” ist Appropriation, “Erased de Kooning Drawing” von Rauschenberg ist Appropriation und das stimmt einfach so nicht. Aber das wird gemacht und das wird auch von namhaften Autoren gemacht und das wird nicht korrigiert, nicht wirklich. Jedenfalls ist das ein Motor für diese Lancierung und Weiterentwicklung eines solchen Begriffs, dass man erstmal auch Mogelverpackungen damit verbindet, dass man merkt, alles muss irgendwie jetzt mit diesem Label verbraten werden. Aber das ist in der Wissenschaft ganz genau so, wo jeder Forschungsantrag muss „Nano-„ enthalten, auch wenn „Nano“ gar nicht drin ist, oder so ähnlich. Das ist mehr so ein Scherz. Das ist mehr so ein generelles Prozedere in unserer Kultur.

S.R.: Wir haben die wesentlichen Themen behandelt. Und ich glaube, die Fragen sind für mich auch ergiebig behandelt. Zum Schluss kommt immer die Frage zu den „famous last words“, möchtest du noch etwas Bestimmtes akzentuieren möchtest?

G.S.: Momentan, unspontan, weiß ich nicht… Ich habe jetzt nicht so ein Bonmot, eins fällt mir doch noch ein. Vielleicht kann ich es doch noch mal loswerden, ich habe das einmal in einem Text zitiert, aber der ist wenig bekannt. Noch mal in Bezug auf Geist, Materie, Konzept, Materialität usw. Es gibt da ein schönes Aperçu, was allerdings nur auf Englisch funktioniert: What is mind? – Never matter – What is matter? – Never mind.

Und das charakterisiert sehr deutlich so eine Art Geistvorurteil: der Geist hat nichts mit Materie zu tun, ist sozusagen reine Antithetik, und wenn man das umkehrt im Englischen, Materie, was ist das? Scher dich nicht drum. Und vieles, was über die Conceptual art gesagt wird, ist, dass sie genau diese Haltung einnehmen würde: der Geist schwebt über allem und die Materie interessiert nicht mehr. Ich möchte das eigentlich umgekehrt verstanden wissen: Dass tatsächlich eine Konzeptionsbildung entwickelt wurde, die genau diesen Knackpunkt, dieses Geistvorurteil unter seinen eigenen Voraussetzungen umkehrt oder aufsprengt. Selbst jemand wie Robert Barry mit seinen “One Billion Dots”. Die meisten Konzepte sind ja, alltagssprachlich gesagt, sehr dumm sozusagen oder stupide oder rein idiotisch – eine Million oder Milliarden Druckpunkte. Trotzdem wird dadurch die Materialität, die Physikalität von Information thematisch und andere Dinge. Und das ist etwas, was immer noch in der Diskussion über Conceptual art zu kurz kommt.

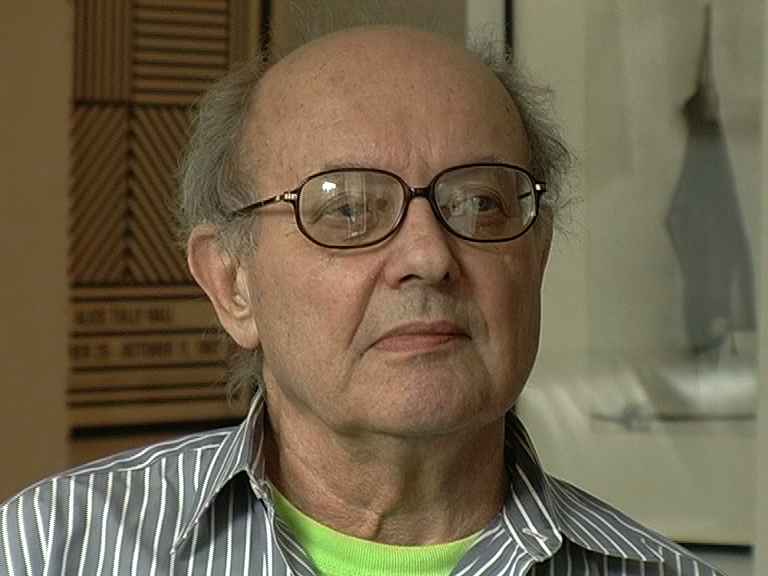

S.R.: Vielen Dank, Gregor Stemmrich.