4. Wie dreht man einen Dokumentarfilm ohne Kamera und ohne Interviewpartner*innen? – Anekdoten vom Filmdreh

Wo ist die Kamera?

»Why did you forget the camera in the train?« fragt mich der Sheriff mit tiefer Stimme. Verlegen und desolat antworte ich: »I don’t know. It was a mistake.«

Was der Verlust der Kamera für ein Filmteam bedeutet, braucht nicht erläutert zu werden. Doch dass ich dies als Regisseur des Films einem amerikanischen Provinzsheriff vermitteln muss, um seine Hilfe zu erbeten, verlangt mir Besonderes ab.

Von New York aus hatte sich unser kleines Filmteam – bestehend aus Produktionsleiterin Katja Schroeder, Kameramann Andreas Menn, Tonmann und Setfotograf Martin Seck und mir – auf eine etwa einstündige Zugreise zur Dia Art Foundation in Beacon, Upstate New York, aufgemacht. Als wir den Zug in Beacon verließen, bemerkte ich, dass die Kameratasche fehlte. Nun war also die Kamera verloren in einem den Hudson River entlang fahrenden Zug.

Mir schoss durch den Kopf: Da wir auf Mini-DV mit der europäischen PAL-Norm aufnahmen, würde es schwierig, Ersatz zu finden, weil damals in den USA nur Kameras mit dem NTSC-System eingesetzt wurden. Deshalb befürchtete ich eine Verzögerung der Dreharbeiten in New York. Das würde uns unter großen zeitlichen Druck setzen, da wir an jedem Tag mehrere Dreh- und Interviewtermine geplant hatten.

Der Sheriff konnte jedoch glücklicherweise den Zugführer anrufen. Nachdem er die Kamera gefunden hatte, übergab er sie im nächsten Bahnhof dem Bahnhofsvorsteher, sodass der nächste Zug in Richtung Beacon sie nach mehreren Stunden zurückbrachte. Mittlerweile war es allerdings zu spät, um in der Dia Art Foundation zu drehen. Auf diese Weise hatten wir zwar einen spannenden Tagesausflug unternommen, brachten aber kein verwertbares Filmmaterial zurück.

Eigentlich wollte ich in der Dia Art Foundation die Arbeiten von Hanne Darboven filmen. Mit ihren reduzierten und streng seriellen Arbeiten markierte Darboven eine besondere Position im frühen europäischen Konzeptualismus. Es war mir sogar gelungen, mit Darboven zu telefonieren. Das erforderte ein festgelegtes Ritual: Der Galerist hatte mich gebeten, Darboven an einem bestimmten Tag in dem Zeitfenster 9 bis 11:00 Uhr anzurufen. Das Telefonat war sehr kurz (16.9.2005, um 10:11): Nach der Erklärung meines Film- und Archivprojekts Conceptual Paradise, bestätigte ich Ihr mein Wissen, dass sie seit den frühen 1970er Jahren Interviews ablehnte. Mein Telefonprotokoll gibt unser Gespräch wieder:

Hanne Darboven: Was wollen Sie?

SR: Ich weiß, dass Sie eigentlich keine Interviews geben. Aber hätten Sie Interesse, für meinen Film Conceptual Paradise ein Kurzinterview zu geben?

Durch das Analogtelefon hörte ich, dass sie einen tiefen Zug an einer Zigarette nahm.

HD: Ich gebe keine Interviews mehr.

SR: Sehen Sie eine andere Möglichkeit, an meinem Film zu partizipieren?

HD: Nein, auch nicht.

SR: Haben Sie Interesse, auf eine andere Weise zu dem Film beizutragen? Ich könnte einen konzeptuellen Videoclip nach ihren Vorgaben drehen – im Sinne ihrer seriellen Arbeitsweise.

Nach einem weiteren tiefen Zug an der Zigarette schlug sie mein Angebot aus und legte ohne Verabschiedung auf.

Eine Oral History setzt die Bereitschaft der Akteure und ein Aufzeichenmedium voraus. Somit zeigt sich an Hanne Darboven beispielhaft ein doppeltes Scheitern meines Filmprojekts: Die betreffende Künstlerin verweigert ein Interview. Als ich ihre Arbeiten dokumentieren und filmisch inszenieren möchte, geht die Kamera verloren.

Diese Anekdote hat auch einen Genderaspekt, weil durch Darbovens Ausfall sich der Künstlerinnenanteil im Projekt verringerte. Denn wie Adrian Piper in der Diskussion nach der Aufführung von Conceptual Paradise in Berlin 2006 bemerkte, habe es leider sehr wenige weibliche Künstlerinnen in der Bewegung des Konzeptualismus gegeben. Das Fehlen von Darbovens Stimme bedeutete für meine Idee der Vielstimmigkeit eine nicht zu schließende Lücke.

Wie kann man einen Film ohne Kamera und ohne Interviewpartner drehen?

Auch andere Künstler*innen sind bekannt dafür, dass sie prinzipiell keine Interviews geben wie etwa Stanley Brouwn, der nicht mal auf meine Briefanfrage antwortete. Doch mit On Kawara konnte ich mich in New York verabreden (2005) und er willigte ein, dass ich ein Gespräch mit ihm führen würde; diese Gesprächssituation würde von meinem Team fotografiert und seine Ausführungen beabsichtigte ich, dann später aus der Erinnerung aufzuschreiben und als Off-Kommentar auf die Fotografien unseres Gesprächs im Film sprechen zu lassen. Auf diese Weise wollte ich einen interessanten Videoinsert erstellen. Doch dann wurde On Kawara krank und wir konnten uns nicht treffen.

Auch Ian Wallace, der als Vater der konzeptuellen Künstler wie Jeff Wall, Rodney Graham oder etwa Stan Douglas aus Vancouver gilt, konnte ich nicht treffen, weil einerseits mein Reisebudget nicht ausreichte, um mit dem Team nach Vancouver zu reisen. Andererseits kam er während der Recherchezeit nicht nach Europa; seine Anerkennung stieg ab ca. 2006 so stark, dass er häufiger nach Europa eingeladen wurde und wir uns nach der Fertigstellung des Films mehrfach trafen.

Die von mir angestrebte Vielstimmigkeit (vgl. in diesem Archiv meinen Text: Zur Konstruktion zeitgenössischer Vielstimmigkeit, 2008) kommt auch an Grenzen, wenn die Personen wie im Falle von Marcel Broodthaers und Robert Smithson bereits verstorben sind. Oder wenn potenzielle Interviewpartner*innen wie im Falle von Lucy Lippard und Bruce Nauman zu entlegen wohnen, um sie zu treffen. Als Kompensation habe ich filmische Inserts erstellt, die ein künstlerisches Thema der jeweiligen Person untersuchen. Von Lippard integrierte ich Zitate als Textanimationen. So gelangten ihre Statements in den Film, ohne dass ich sie persönlich getroffen habe.

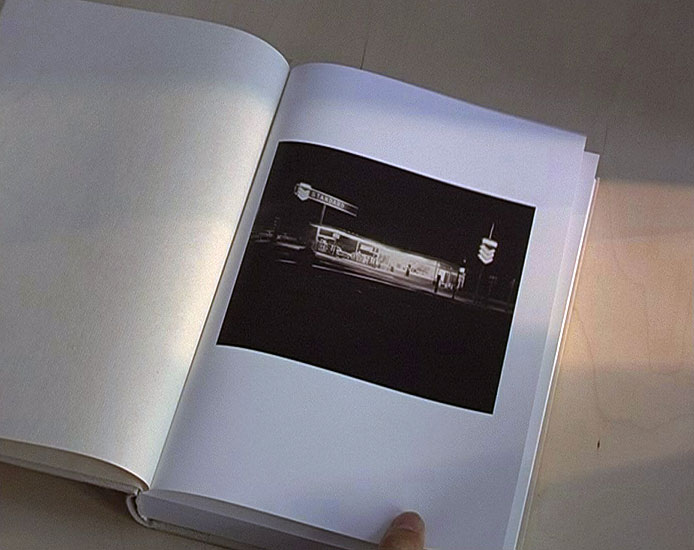

Ich fand mich also damit ab, dass auch Misserfolge zu einem solch lang andauernden und rechercheintensiven Projekt gehören: Mary Kelley bereiste Europa, während wir in den USA drehten, weshalb ich sie nicht treffen konnte. Mike Kelley hatte wie Rodney Graham keine Zeit. Gerhard Richter und Rosemarie Trockel sagten ab, während Louise Lawler keine Zeit hatte, weil ihr Studio gerade ausgeraubt worden war. Jeff Wall konnte ich zwar bei einem Vortrag im Kölner Museum Ludwig sprechen und filmen, aber er gab mir aus Zeitgründen kein Interview. Als er mir nach unserem informellen Gespräch seine gesammelten Schriften signierte, ließ sich gleich darauf eine Dame ihren Unterarm signieren. Da verstand ich, auch Konzeptkünstler können Popstars sein.

In meinem Verständnis ist auch Barbara Kruger ein Popstar. Bei ihr entfaltet sich ihre Kunstpraxis, ähnlich wie bei Jeff Wall, seit ca. 1980 um eine einzige gute Idee: die jeweilig strategische Aneignung von Medienimages, die sie mit einem sprachlichen »mock cliché« versieht, also einem nachgeahmten oder angeeigneten Zitat. Wegen ihres reflexiven Umgangs mit Bildern und Sprache erwartete ich mir ein kritisches Statement über den Konzeptualismus. In der Münchener Dependence der Galerie Sprüth Magers treffe ich sie, um sie für mein Interviewprojekt zu gewinnen. Doch sie weist jedes Interesse am Thema von sich und meint, dass sie absolut nichts mit dem Conceptual art-Kontext in den USA zu tun habe, d. h. sie arbeite mit anderen Galerien und Sammler*innen zusammen. Das bestätigten die beiden anwesenden Galeristinnen Philomene Magers und Monika Sprüth mit einem stummen Nicken. Diese institutionelle Denkweise, dass eine Kunstpraxis durch ihre Beziehungen zu Sammlungen und Galerien definiert sei anstatt über Inhalte und Theorie, war mir sehr fremd.

Diese – wegen Tod, Nichterreichbarkeit oder Desinteresse – gegebene Unvollständigkeit des Interview-Projekts brachte mich zu einer dialektischen Filmstruktur: Am Filmanfang werden unter »starring« die involvierten Personen vorgestellt, während eine »missing«-Liste am Ende die nicht involvierten, aber gewünschten Personen einschreibt. So kommentierte die etwa sechzig Namen umfassende Missingliste den impliziten In- und Exklusionsprozess des Projekts. Aus heutiger Sicht würde ich noch weitere Künstler*innen einbeziehen.

Eine Person, deren Meinung über die konzeptuelle Bewegung mir sehr wichtig war, wollte ich in Hollywood treffen: Die Regisseurin Kathryn Bigelow war wie alle bekannteren Personen in LA nur mittels schwieriger Prozeduren zu kontaktieren. Bigelow hatte schon in ihrer Studienzeit in London Texte für »Art-Language The Journal of conceptual art« des Künstlerkollektivs Art & Language verfasst, deren Mitglieder Michael Baldwin, Mel Ramsden und Charles Harrison ich für Conceptual Paradise interviewt habe. In ihrer Zeit in New York hat sie mehrere Filme für Lawrence Weiner gedreht. Später in Hollywood etablierte sie sich mit Spielfilmen wie »Point Break« (1991) oder »Strange Days« (1999) und wurde schließlich mit dem Film »The Hurt Locker« (2008) als erste weibliche Regisseurin mit dem Oscar ausgezeichnet. Um mit ihr in Kontakt zu treten, galt es eine Voraussetzung zu beachten: Man kann nur über Gatekeeper mit Personen des inneren Hollywood-Zirkels in Kontakt treten1)Vgl. die Funktion von »knowing-who« im künstlerischen Denken: Stefan Römer, Inter-esse, Berlin 2014, S. 164..

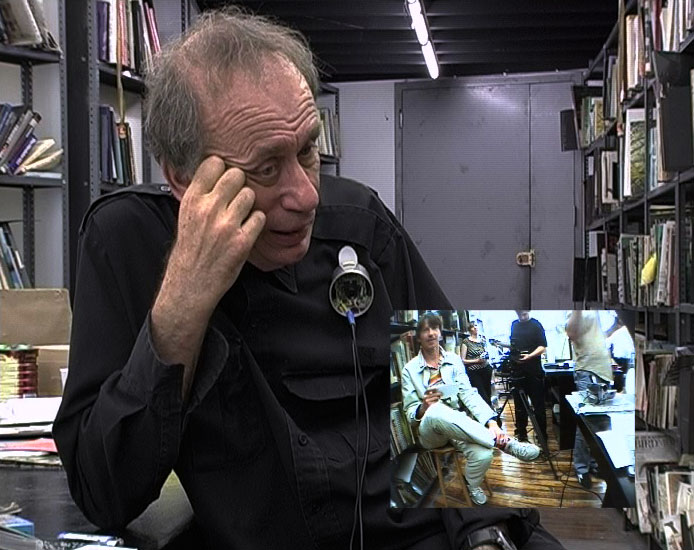

Für meine Interviews verfolgte ich die Strategie, den zu interviewenden Künstler*innen zunächst deren Kataloge zum Signieren vorzulegen. Dadurch dokumentierte ich ihnen gegenüber, dass ich mich bereits mit ihrer Praxis beschäftigt hatte. Der filmtechnische Aspekt dessen war außerdem, dass der Kameramann auf diese Weise Zeit gewann, um den Bildausschnitt und die Tonaufnahme einzurichten.

Aus genau diesem Grund ergänzte ich bei Arkana Books in Los Angeles meine Bibliothek für die einzelnen Interviews. Mir war bekannt, dass der Ehemann der Agentin von Bigelow den bekannten Buchladen Arkana Books in Santa Monica betrieb. Deshalb erläuterte ich dem Betreiber mein Filmprojekt und fragte, ob es möglich sei, dass seine Partnerin eventuell Kathryn Bigelow für mich nach einem Termin fragen könnte.

Tatsächlich wurde mir – nach einer genau festgelegten und einer mehrere Tage in Anspruch nehmenden Prozedur – ein Telefontermin mit ihrer ersten Assistentin eingeräumt, bei dem diese uns zwar bestätigte, dass Bigelow mein Projekt höchst spannend fand, doch leider am nächsten Tag nach Japan abreisen würde, um dort zu drehen. So gelang es mir leider nicht, sie zu einem Interview zu treffen.

Normalerweise verweigerte ich, den Interviewpartner_innen, die Fragen, die ich beabsichtigte zu stellen, im Vorhinein mitzuteilen. Mit einer Ausnahme: Yoko Ono erhielt sie von mir, weil ihre Managerin dies zur Bedingung für ein Interview gemacht hatte. So war ich sehr erwartungsvoll, sie anlässlich ihrer Ausstellung Dream Universe im Frankfurter Portikus (2005) nach ihrer Motivation zu ihren frühen »instruction pieces« befragen zu dürfen. Ihre Arbeiten werden zwar historisch der Fluxus-Bewegung zugerechnet. Dies war wohl auch der Grund, weshalb mich Jospeh Kosuth während unseres Interviews nachdrücklich kritisierte, dass ich Yoko Ono für meinen Film Conceptual Paradise interviewte und sie somit als konzeptuelle Künstlerin behandelte. Diese Kritik konterte ich jedoch mit dem Verweis auf die konzeptuelle Präzision ihrer »instruction pieces«, die aufgrund ihrer Formelhaftigkeit idealtypische konzeptuelle Handlungsanweisungen darstellen.

Zur Pressekonferenz waren sehr viele Fotograf*innen und TV-Teams gekommen, um den Popstar Yoko Ono schon vor dem Betreten des Portikus zu filmen oder zu fotografieren. Lange warteten alle vergeblich auf ihr Eintreffen. Da sie durch die Ermordung ihres Mannes, John Lennon, eine Traumatisierung in der Öffentlichkeit erfahren hatte, erwartete ich eine Vorsichtsmaßnahme. Deshalb hielt ich mich schon im Presseraum auf, in dem sie schließlich sehr verspätet durch einen Hintereingang auftauchte; währenddessen harrte die übrige Presse noch draußen aus. Auf diese Weise ist sie dem üblichen Blitzlichtgewitter entkommen und ich konnte sie ungestört persönlich begrüßen.

Nach der Einführung durch Daniel Birnbaum und einigen Erläuterungen Yoko Onos erhielt die Presse die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Doch es eröffnete sich eine gähnende Stille, die wiederum durch ein Blitzlichtgewitter erfüllt war – niemand wollte eine Frage stellen; anscheinend war die anwesende Presse vor allem an Bildern von ihr interessiert. Da ich als Künstler und Kunstkritiker lange Erfahrung mit Pressekonferenzen gesammelt hatte, ging ich strategisch vor: In diesem Moment stellte ich meine vorbereiteten Fragen, die sie im anschließenden Interview nicht beantwortet hätte. Denn sie hatte auf die einzelnen Fragen bereits ganz kurze Antworten vorbereitet, die zum Teil nicht mal einen ganzen Satz ergaben.

Bereits in meinem Begleittext zum Filmessay »On the Way to Conceptual Paradise« (2005) habe ich auf den damals kulturell herrschenden Populismus hingewiesen. In dieser Zeit wurde vom deutschen Bundeskanzler Gerhardt Schröder eine Neoliberalisierung der Politik betrieben (bis 2005). Mit dieser neoliberalen Politökonomie, deren Effekte sich bis in die Gegenwart unter den Vorzeichen der Digitalisierung erheblich verschärft haben, hat eine Ökonomisierung des gesamten Lebens und somit der Kultur stattgefunden, die auch die ethischen Werte und Bewertungsprozesse in der Kunst neu formatiert hat. Zwar scheiterte die historisch erste Rot-Grün-Regierung in Deutschland während der Postproduktion von Conceptual Paradise 2005, doch diese kommerzielle Entwicklung hielt nicht nur bis zum Börsencrash 2007 an, sondern verschärfte sich bis zur gegenwärtigen Corona-Krise weiter. Ein auffälliger Effekt im Feld der Kunst während dieser Zeit ist die Umdefinition oder gar der Verlust der Kunstkritik, deren Funktion zunehmend zu Werbung oder PR wurde; dazu trägt auch bei, dass bis heute Kunstkritiken oftmals durch die Ausstellungsinstitute selbst lanciert werden – publiziert in eigenen Print- und Online-Magazinen oder in der Presse. Theoretische Fragen gelten oft als zu kompliziert.

Mit Lawrence Weiner hatte ich mich im Anschluss an unser Interview vor dem Cabaret Voltaire in Zürich (2004) über den politischen Kontext unterhalten, in dem wir uns gerade befanden. Er beklagte die christlich fundamentalistische Politikmotivation des damaligen US-Präsidenten George W. Bush. Was würde er wohl zur gegenwärtigen Regierung sagen?

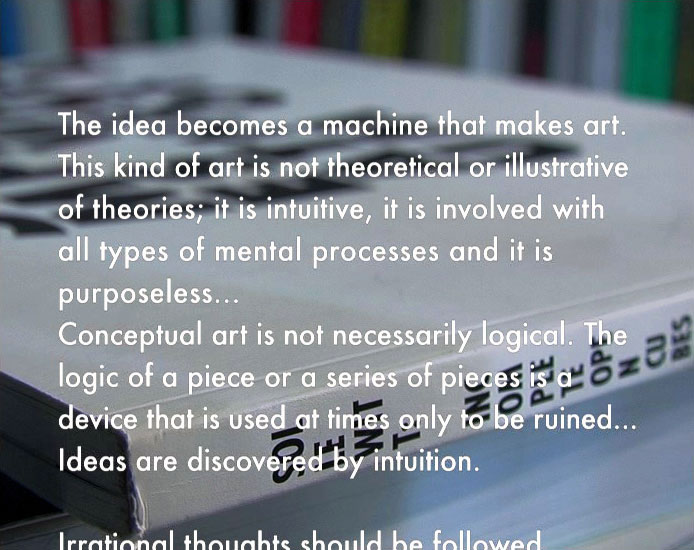

Lawrence Weiner konnte im Interview mit meiner Frage nach den »conceptual paradigms« wenig anfangen. Doch der Filmtitel ermunterte ihn zu der Aussage: »If you speak of Conceptual Paradise – that I understand, […] that’s the use of a word in a manner that makes sense to me: There is no concept of paradise therefore a conceptual paradise is of interest to me. When you say Conceptual art – no. The stuff I make is real, turn off the lights, in the old words of Ad Reinhardt, you can trip over it. You can fuck up your life – that’s not very conceptual, it’s a material reality.«

Wie ist der Titel des Filmessays entstanden? Während des Rohschnitts fragte mich Viola Klein, die den Vorschnitt editierte, weshalb die Interviewten denn ständig über das »Conceptual Paradise« sprachen und worum es sich dabei handele? So interessant ich ihr Missverständnis von »conceptual paradigms« fand, so gut gefiel mir der Klang und die Bedeutung der beiden Worte. In diesem Moment war mir klar, dass das Projekt einen neuen Titel bekommen hatte: Conceptual Paradise.

Shilpa Gupta wehrte sich gegen die Bezeichnung Conceptual art: »As an Asian artist it’s even worse, because there is a certain hierarchy which is always built-in, as to say: hey, you’ve copied from the West, or hey, you‘ve picked up. And it’s sort of, that this sentence is not for inquiry, but to create a level to say that you have been influenced and therefore you are not so good.«

In diesem Sinne meint auch Renée Green: »The notion of a conceptual paradigm was always a problematic one, and it’s one that was refused by different of the people that have been labelled as conceptual.«

Harun Farocki fragte mich in einem Telefongespräch, was sich unter den Seerosen verbirgt, die ich als ikonisches Bild für das Gesamtprojekt Conceptual Paradise verwende. Und er gab sich nicht damit zufrieden, dass ich auf einen Filmdreh in der Kölner Flora für den Clip über Marcel Broodthaers verwies. Er konnte damit nichts anfangen, weil ihm die Kontextinformation fehlte, dass Broodthaers sich kritisch mit der Form des exotisierenden Wintergartens als repräsentativem Rahmensystem der Kunst auseinandergesetzt hatte und sich die Praktiken von bspw. Renée Green und Mark Dion zum Teil darauf beziehen. So finden sich in der Kölner Flora die Pflanzen nach Nationen sortiert, was der identitätsfixierten Taxonomie folgt. Sie assoziiert nach Carl von Linné pflanzliche und tierische Ursprünge mit nationalem Territorium und Besitz. Broodthaers hatte mit seiner Ausstellung »Der Adler im Oligozän« auch die Ikonografie als Ordnungssystem der Kunstgeschichte problematisiert. Daran orientierte sich meine Ausstellung zum Thema Exotismus: »Mixed Up Images«, Köln 1997, die ich als urbanes Rechercheprojekt angelegt hatte.

Die Fotografie mit den Seerosen wählte ich als ikonisches Bild für mein Projekt über den Konzeptualismus, weil es gleichzeitig ein symptomatisches Paradox verkörpert: Die schöne Blüte nährt sich aus dem trüben Schlick. Sie wirkt exotisch, sie inspirierte die Ornamentik und wird von der Lotusblüte unterschieden. Darüberhinaus steht die ebenfalls im Wasser gedeihende Lotusblüte im buddhistischen System – verkürzt gesagt – für den sich unendlich entfaltenden Geist. Somit vereinigt das Seerosen-Bild eine Wissenschaftskritik mit einer mystischen Vorstellung. Das halte ich für eine ultimative Bildmetaphorik eines Projektimages.

Am letzten Drehtag in Los Angeles steht nur ein Interview mit Charles Ray an. Wir haben Schwierigkeiten, sein Haus zu finden, denn die suburban homes in diesem Viertel ähneln sich sehr und tragen zumeist keine Hausnummern. Schließlich bin ich mir ziemlich sicher, Rays Haus gefunden zu haben, denn ein Bungalow hebt sich von der Gleichförmigkeit des Wohnviertels ab: Er ist nicht nur stark von der Prunkwinde Morning Glory überwachsen, sondern daraus stechen auf dem Dach zwei große, gemalte Augen hervor. Katja will es zuerst nicht glauben, dass diese Hippy-Attitüde Rays Haus ziert. Wir nähern uns dem Eingang und finden seinen Namen auf dem Schild.

Charles Ray öffnete uns die Tür mit einem Fahrradhelm auf dem Kopf und bittet uns kurz zu warten. Durch die nur spalthaft geöffnete Tür bietet sich uns ein skurriles Bild: Im Wohnzimmer geht er etwa zehn Minuten auf und ab, in ein sehr großes Haustelefon sprechend, das scheinbar aus den 1980er Jahren stammt. Das Bild erscheint uns absurd. Es wirkt wie bewusst inszeniert, und ich bitte schließlich den Kameramann, diese Szene aufzunehmen.

Doch plötzlich tritt Charles Ray unvermittelt aus der Haustür und fordert uns aufgebracht auf, unsere Aufnahme sofort zu stoppen, weil er keine Zustimmung gegeben habe, ihn in dieser privaten Situation aufzunehmen. Sofort löschen wir die Aufnahme. Doch er ist erregt und will das geplante Interview auf den nächsten Tag verschieben. Das ist für uns nicht möglich, weil unser Rückflug für den nächsten Tag gebucht ist. Somit müssen wir auch auf seine Stimme über den Konzeptualismus verzichten.

(ein Essay zum zeitgenössischen Status des Konzeptualismus wird folgen)