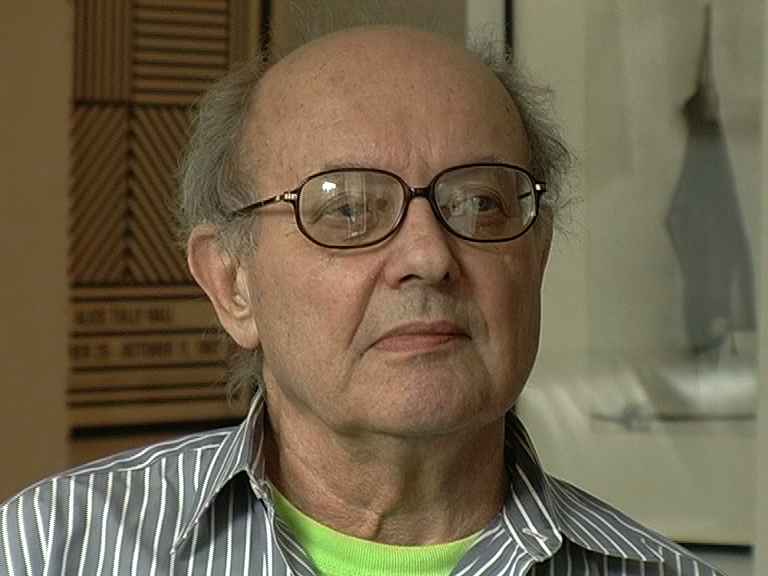

S.R.: Als Ausgangspunkt für unser Gespräch möchte ich gerne zwei zeitgenössische Reflexe Ihrer Arbeit, Ihrer Praxis nehmen. Einerseits gibt es ein Interview in der aktuellen „Artforum” mit der Abbildung ihrer berühmten Arbeit des „MoMA Poll”. Da wird Ihre Arbeit quasi als ein Ausgangspunkt für eine bestimmte politische Praxis gezeigt; und andererseits gibt es einen sehr kritischen Artikel in der New York Times vom 5. September, in dem eine Ausstellung in Cincinnati besprochen wird, wo einige, wie ich finde, starke Missverständnisse zum Ausdruck kommen, bezogen auf die Kunst der 80er Jahre, und vor allem auf das Verhältnis der typischen 80er Jahre-Objekt- oder Installationskunst und einer, wie ich sagen würde, engagierten, kritischen Praxis wie Ihrer eigenen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich die Frage stellen, wie – und das kommt immer wieder in Interviews mit Ihnen vor – wie die Zensur die ja jetzt vor über 25 Jahren in der Guggenheim-Ausstellung, wie hat sich das ausgewirkt auf Ihre eigene Arbeit?

H.H.: Zunächst war diese Zensur im Guggenheim, wie wahrscheinlich für jeden, ein Schlag. Wenn man „mid-career“ – wie man so sagt – eine Retrospektive vorbereitet und einem dann gesagt wird, diese und jene Arbeit kannst du nicht zeigen. Dann ist man vor die Situation gestellt, entweder sich zu beugen, den Schwanz einzuziehen, oder aber zu sagen: Ich zensiere mich nicht selber, wenn hier Zensur stattfindet, dann macht ihr das, und dann muss es auch öffentlich sein. Und ich habe den zweiten Weg gewählt. Ich weiß nicht, ob das nur Hartnäckigkeit, Stolz oder man kann vielleicht auch sagen Naivität oder Dummheit gewesen ist. Ich habe gesagt, ich lasse mich auf keine Selbstzensur ein und bin bereit, die Folgen zu tragen. Die Folgen waren die, dass ich in keinem Museum in New York bis weit in die 1980er Jahre – also über 15, fast 20 Jahre – hinein noch mal zu einer Ausstellung eingeladen worden bin, aber glücklicherweise in New York eine Galerie hatte, die sich an so etwas nicht gekümmert hat, und auch – und das darf nicht unterschätzt werden – ich auch mit einem Fuß in Europa war und es in Europa Sympathien für meine Situation gab und ich aufgrund derer zu allen möglichen internationalen Ausstellungen eingeladen worden bin, ohne die ich möglicherweise von der Bildfläche völlig verschwunden wäre.

S.R.: Ich habe Ihnen diese Frage gestellt, weil dieser Reflex dieser Zensur und dieser Diskussionen, die über diese Ausstellung, nicht stattgefundene Ausstellung, immer wieder vorkommen und Sie sich insofern auch quasi man in Ihrem Essay, den Sie mir vor kurzem zu lesen gaben, ja sich auch wieder auf diese Person bezogen haben, die damals maßgeblich beteiligt wart, Thomas Messer, insofern kam ich schon auf die Idee, dass das eine gewisse nachhaltige Wirkung auf Ihre Arbeit hatte. Wäre das eine Überbewertung oder wäre das gerechtfertigt, das so zu sagen, also dass es so ein einschneidendes Erlebnis ist?

H.H.: Es ist sicher so, dass dieses Ereignis mich für die institutionellen Zwänge geschärft hat. Mir wurde klarer als es mir vorher schon war, dass angeblich freie, kunstfreundliche Institutionen durchaus nicht so frei sind, wie sie sich geben, und dass wir trotz der demokratischen Gesellschaftsordnung, die wir hier in Amerika und auch im westlichen Europa haben, damit noch lange nicht eine wirklich offene Gesellschaft im Kunstbetrieb haben. Und das hat sich ja dann auch in Köln 1974 wieder bewährt, diese Einsicht, und das hat mich sicherlich sensibler gegenüber solchen Sachen gemacht und auch auf meine Arbeit einen Einfluss gehabt

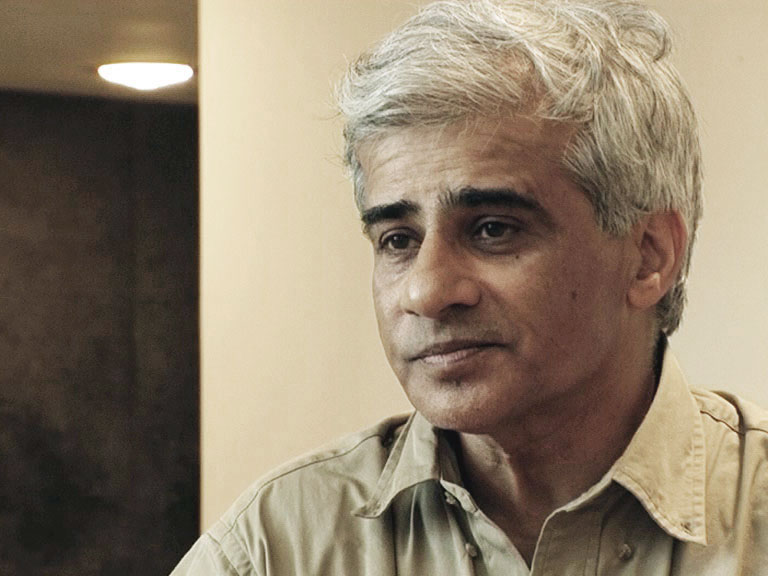

S.R.: Nun taucht eine Diskussion interessanterweise immer wieder auf, in allen Gesprächen. Und das ist die Frage danach, ob es so etwas wie eine politische Kunst überhaupt gibt. Berechtigterweise weisen Sie selbst immer wieder darauf hin, dass entweder alle Kunst ein politisches Potential hat und es auf die Betrachtungsweise ankommt wie man Kunst betrachtet, ob sie politisch ist, ob sie eine politische Aussage enthält, ob sie politisch wirksam ist, oder in einem politischen Kontext gesehen werden kann oder soll. Und andererseits gibt es natürlich die Haltung, gerade in den Diskussionen der letzten 10 Jahre, wo immer wieder gefragt wurde: wenn man ein Interesse an der Gesellschaft in der Kunst ausdrücken möchte, muss man dann nicht komplett auf den Warenwert der Kunst verzichten, muss man sich nicht verweigern gegenüber der Vermarktung durch Galerien usw. Nun haben Sie aber gerade in Ihren letzten beiden Statements zum Ausdruck gebracht, dass die Galerie – einmal in New York, andererseits dann in Köln bei dem Zwischenfall, als Paul Maenz eingesprungen ist mit einer Ausstellung als Sie wieder quasi ausgeschlossen wurden. Also die Galerie hat eine wichtige Rolle gespielt. Was würden Sie daraus ableiten für die Kunst?

H.H.: Einmal würde ich gerne wiederholen, dass es meines Erachtens keine politische Kunst gibt. Es ist mir unangenehm, als politischer Künstler angezeigt zu werden. Und ich bin, wie das auch andere sind, der Meinung, dass im Prinzip alle künstlerischen Äußerungen, Artikulationen, eine implizit politische Komponente haben, die den Produzenten dieser Kunstwerke nicht unbedingt bewusst sein muss und auch möglicherweise dem Publikum nicht direkt zugänglich ist. Ich bin der Auffassung, dass Haltungen, Meinungen und auch Vorstellungen, wie wir zusammenleben und wie die Gesellschaft für die Zukunft über die Gesetzgebung und so weiter geformt wird, dass diese Haltungen unter anderem, und durch das, was im Kunstbetrieb präsentiert wird, mit beeinflusst werden. Ich bin nicht größenwahnsinnig zu sagen, dass das ein wesentlicher Faktor ist, aber es ist zweifelsohne ein Faktor. Wenn das Publikum für zeitgenössische Kunst Dingen gegenüber steht, die – ob es bewusst ist oder nicht – die den Zeitgeist mitprägen, der sie dazu führt, sich bei Wahlen oder in anderer Weise so oder so zu verhalten, dann hat das politische Relevanz. Andererseits ist es aber auch so, dass die so genannte politische Kunst – es ist ein Label, ein Etikett, das auf bestimmte Künstler geklebt wird, auch auf mich – eine sehr unangenehme Wirkung hat. Man wird abgestempelt, die Vielfältigkeit der Dinge, die einen bewegen, die auch in Arbeit geflossen sind, die einen bewegen, wird eingeebnet, es wird alles auf einen einzigen Nenner gebracht und man wird im Zweifelsfalle aufs Abstellgleis gesetzt und damit auch von der öffentlichen Diskussion, auf die es ja ankommt, ausgeschlossen. Deswegen weigere ich mich immer, dieses Label zu tragen. Das hat eine praktische, aber auch eine theoretische Grundlage, diese Weigerung. Wie war das weiter mit der Frage?

S.R.: Welche politische Funktion für eine solche Praxis kann auch die Galerie haben, also der Markt?

H.H.: Sehr oft gehe ich zurück auf meine eigene Erfahrung – nicht, dass die beispielhaft ist, aber man kann daraus etwas lernen. In der Tat ist es so, dass der Kunstbetrieb nicht homogen ist, d.h. auf der einen Seite sind die Institutionen, die je nach Fall ein Forum geben, in dem man Dinge vortragen kann, die man in einer kommerziellen Galerie, die von Kunden, von Sammlern abhängig ist, nicht vortragen könnte. Das setzt allerdings voraus, dass es eine wache demokratische Gesellschaft gibt und auch eine entsprechende Presse dazu, die darauf achtet, dass diese Institutionen offen sind oder bleiben. Andererseits ist es aber auch so, dass man – wenn man Glück hat – in kommerziellen Galerien, also im Kunstmarkt, ausweichen kann, was nicht garantiert ist. Also z.B. gegenwärtig würde ich meinen, dass die meisten Sammler hier in Amerika und deswegen auch die meisten Galerien zurückhaltend sind, wenn es darauf ankommt, Dinge zeigen, die die gegenwärtige Situation kritisch beachten. Das würde im Zweifelsfalle Sammler und vor allem Museums-Trustees vergrätzen, und dann geht’s ans Eingemachte. Es ist keine eindeutige Situation. Das war es wahrscheinlich nie und wird es auch nicht in der Zukunft geben. Man muss es eben differenziert sehen und je nach Fall einschätzen.

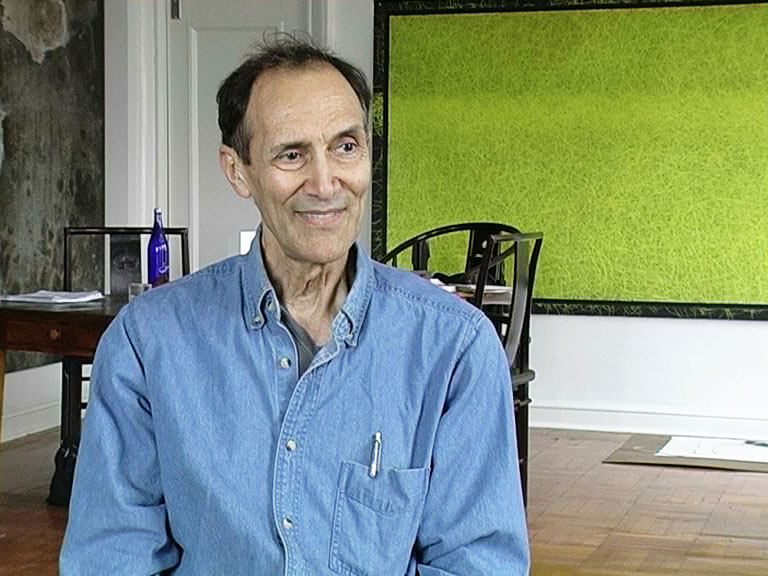

S.R.: Ich würde jetzt eigentlich so ganz gerne auf diese Frage in dem wiederabgedruckten „October“-Interview kommen, wo gesagt wird, dass Sie ja als Konzeptualist und Foto-Montagist bekannt sind, zu diesem Zeitpunkt, Mitte der 1980er Jahre, und das Gespräch dann im Prinzip sehr stark darüber geht, wie Ihre malerischen Arbeiten entstanden sind. Und was mich daran besonders interessiert, ist, dass Sie ja einerseits historisch mit einer Tendenz – ich drücke es jetzt ganz vorsichtig aus – mit einer Tendenz zur konzeptuellen Kunst zugeordnet werden. Andererseits diese starken Medienwechsel immer ganz große Probleme für die Rezeption bringen, weil man ist nicht mehr so eindeutig wiedererkennbar, es ist ein ganz anderes Bild, es ist eine andere Installation, es sind nicht immer dieselben Objekte, wo man sofort sagen kann „Das ist Yves Klein” oder was auch immer, „Joseph Beuys”, wo eine eindeutige Ästhetik gegeben ist; und dieser Medienwechsel, diese Entscheidung von einer, sagen wir, die Arbeit, die im Guggenheim ausschlaggebend war, die „Schapolsky“-Arbeit, die ja sehr stark oder nur mit Fotografie und Text arbeitet – dokumentarisch – zu einer malerischen Arbeit, wie die, die sich mit Ronald Reagan oder mit Margaret Thatcher beschäftigt hat. Was ist für Sie einerseits die Herausforderung daran gewesen – oder war das eine ganz pragmatische Entscheidung? – und andererseits, wie haben Sie sich die Reaktion oder die Rezeption dieser Arbeiten vorgestellt?

H.H.: Ich glaube, ich habe in diesem Interview oder Gespräch gesagt, dass es jeweils darauf ankommt, welche Aufgabe zu erfüllen ist. – What kind of job has to be done. Und das ist dann jeweils situationsbedingt; Kunstjargon-Ausdruck wäre der „Kontext“, der es einem nahe legt, auf ein Medium zurück zu kommen, das für diese bestimmte Aufgabe am geeignetsten ist, weil das Medium ja nicht ohne Bedeutung ist. Wenn ich also ein Porträt male im Stile des 19. Jahrhunderts und das mit einem Großfoto konfrontiere, dann kommt es nicht nur auf die Abgebildeten an, also auf Ronald Reagan auf den einen Seite und die Demonstranten in Bonn auf der anderen Seite, sondern auch auf die Medien selber und die Malweise, den Stil, die Periodizität der Porträtmalerei aus dem 19. Jahrhundert, mit der Bilderlampe, die da drüber hängt. Das war ja alles wie ein Salon-Bild gemalt. Und das hat meines Erachtens eine Bedeutung, die, wenn nicht offen, doch unterschwellig beim Betrachter ankommt. Bei Margaret Thatcher habe ich mir die viktorianische Malerei zum Vorbild genommen, ich habe mir die viktorianische Malerei angesehen, die Rahmen, die dazu gemacht worden sind, und habe sie dann in diesem viktorianischen Milieu gemalt; sie selber hat sich ja als Victoria präsentiert, öffentlich, obwohl sie mit der alten Victoria wahrscheinlich sehr wenig zu tun hatte.

S.R.: Das könnte jetzt als Überleitung gesehen werden und ich möchte offiziell hier meinen Glückwunsch ausdrücken, denn Sie bekommen ja nächste Woche den Peter-Weiss-Preis überreicht in Deutschland. Aber ich sehe das trotzdem in Verbindung zu meiner Frage und der Ihrer Antwort, denn Peter Weiss hat sich ja auch selbst in seiner Praxis immer bewegt zwischen Literatur und Malerei, Malerei und Literatur, und das nicht nur in den einzelnen Medien, sondern auch in seinen Werken, wenn man z.B. die Bedeutung sieht, die der Pergamon-Altar spielt in seinem großen dreibändigen Werk. Der Pergamon-Altar wird ja sozusagen in der Geschichtsschreibung als eine Grundtragödie der bürgerlichen Gesellschaft oder sogar die Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft begriffen; und insofern scheint mir diese Fragestellung nach dem Medienwechsel, also wie man als Künstler sich an ein Publikum wendet mit einem bestimmten Thema, mit einer bestimmten Inhaltlichkeit – eine Grundfrage zu sein, die Sie in Ihrer Arbeit, in Ihrer Praxis immer wieder gestellt haben. Wollen Sie dazu noch etwas sagen?

H.H.: Ich habe mir erst vor kurzem – vorher war mir das so nicht bewusst – die „Ästhetik des Widerstands“ vorgenommen. Was er da über den Pergamon-Altar schreibt, das heißt die Handlung dreht sich am Anfang darum – das war für mich sehr aufregend, weil er die Vielschichtigkeit, aber auch die Widersprüchlichkeit künstlerischer Artikulation – und er ist zweifelsohne ein Bewunderer der künstlerischen Arbeit. Gleichzeitig sieht er aber auch, was dahinter steckt und wer daran gearbeitet hat und welche Interessen da mit eingeflossen sind und wie die Rezeption im Laufe der 1000 Jahre sich verändert hat – also im Grunde auch kontextbewusst, und so gesehen passe ich da rein.

S.R.: Das war auch der Grund, warum ich mich sehr gefreut habe, als ich gehört habe, dass Sie den Preis bekommen.

Was würden Sie als den stärksten Einfluss für Ihre künstlerische Arbeit betrachten?

H.H.: Ich hab immer Schwierigkeiten, wenn ich gefragt werde, was das Eine war, was zu all dem anderen beigetragen hat, oder wo ich zum ersten Mal was gemacht habe, was beispielhaft für das, was kommt, angesehen wird. Bei mir ist es immer so, dass eben sehr viele Dinge zusammen kommen, und ich zur Zeit, zu der ich einem solchen Beispiel ausgesetzt bin, noch gar nicht richtig begreife, welche Konsequenz das vielleicht haben könnte. Wenn ich z.B. 1959 bei der documenta Fotos gemacht habe vom Publikum und auch von den Museumsarbeitern, von den Putzfrauen, und dem Motorrad neben dem Henry Moore, dann hatte ich offenbar irgendwie ein Gefühl, dass da was dran ist, was nicht zum Schaufenster der Kunst gehört. Das ist das, was hinter den Kulissen sich abspielt, dass es aber dazu gehört. Aber es hat dann noch eine Reihe von Jahren gegeben, in denen ich in meiner Arbeit darauf nicht wieder zurückgekommen bin, und erst Ende der 60er Jahre sind solche Sachen wieder von Bedeutung gewesen. Das heißt aber nicht, dass ich in der Zwischenzeit geschlafen habe. Ich habe mich um alle möglichen anderen Dinge gekümmert, die aber dann auch wiederum in meiner Arbeit der End-60er Jahre und weiter sich manifestiert haben. Es ist schwierig, das von einem zum anderen in einer geraden Linie zu verfolgen.

S.R.: Wenn ich jetzt noch mal etwas präziser nachfragen darf, etwas anders, aber etwas präziser: Würde es denn eine besondere Arbeit oder Praxis in der Geschichte der Kunst geben, die Sie als Student oder später besonders inspiriert hat? Denn Sie haben ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, angefangen mit Arbeit mit Malerei, die in Richtung Op Art zu orientieren wäre, man könnte sie in diesen Rahmen fassen. Und dann entstehen aber fast gleichzeitig Arbeiten, die sich mit theoretischen Begriffen quasi auseinandersetzen, wie der „Condensation Cube“ Anfang der 1960er Jahre und einige andere Arbeiten, die schon mit einem begrifflichen Instrumentarium arbeiten wie dem Realzeit-System, das ja zu diesem Zeitpunkt – es ist immer schwierig zu sagen: „Sie waren der Erste” oder „jemand ist der Erste” oder so etwas, aber es lässt sich diese Begrifflichkeit, diese Reflexionsebene lässt sich zu dieser Zeit in keiner anderen Kunst finden. Und gerade die Systemtheorie wird ja für die Kunst in den späten 1960er, 70er, 80er Jahren dann sehr wichtig. Also wie – retrospektiv – wie schätzen Sie das ein? Gab es da gewisse Punkte, die Sie beeinflusst haben, oder lässt sich das so gar nicht mehr fassen?

H.H.: Das ist schwierig im Nachhinein dingfest zu machen. Aber vielleicht ist es möglich, auf ein paar Sachen hinzuweisen. Ich glaube, dass mein Interesse, den Besucher oder den Betrachter, genauer gesagt, den Betrachter in die Arbeit einzubeziehen – und das ist ja bei optischen Phänomenen der Fall – vor den Kondensationskästen schon von Bedeutung war, d.h. der Kontext, und in diesem Falle auch der menschliche und gesellschaftliche Kontext, um ein bisschen höher zugehen, in dem Kunst betrachtet wird, der wurde einbezogen – um diese Vokabel zu benutzen, die mir ein bisschen unangenehm ist, weil sie etwas hochgestochen ist – wären auch diese optischen Arbeiten Realzeitsysteme. Das spielt sich wirklich im Moment des Betrachtens zwischen dem Auge und dem Bild ab. Und ohne die optische Funktion des Auges – es geht da gar nicht um Inhalt – ohne das optische Funktionieren des Auges ist da nichts. Und man kann das auch nicht beschreiben. Und dann über die reflektierenden Objekte, in denen die Umgebung, und damit auch der Betrachter mit einbezogen werden. Und beim Kondensationskasten ist es ja so, dass die Umgebung mitbestimmt, was man zu sehen bekommt. Es ist nicht mehr der Betrachter selber, sondern die physische Umgebung. Das kann man so im Nachhinein so ein bisschen aufschlüsseln und vielleicht irgendwelche Ansprüche stellen, dass dies zu jenem geführt hat. Und wenn man in so einem Prozess drin ist, also als der Macher, dann sind einem manche Sachen klar, andere werden erst im Nachhinein klar. Meine Benutzung dieser Vokabel „Realzeitsystem“, die stammt aus meinen Gesprächen mit Jack Burnham, der an solchen Sachen interessiert war und von dem ich dann eigentlich erfahren habe, dass das, was mich damals interessierte, im Grunde in diesem Bereich sich abspielte. Das heißt, es ist ein Vokabular und es sind Konzepte, die das beschreiben, womit ich mich schon seit ein paar Jahren abgegeben habe.

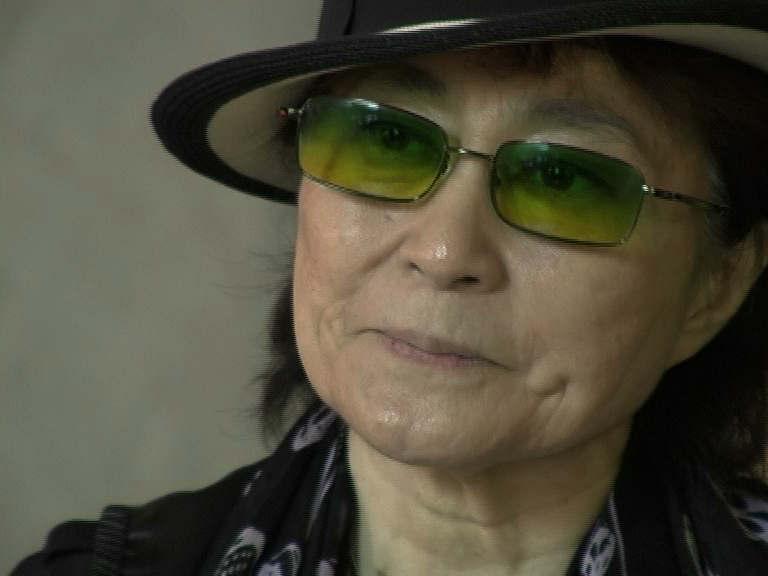

S.R.: Nun möchte ich einen kleinen Sprung machen und möchte eine eher generalistische Frage stellen, bezogen auf Ihre Praxis: Können Sie so etwas wie ein Ziel benennen? Es hört sich immer sehr reduktionistisch an, aber können Sie ein Ziel benennen, eine Fluchtlinie, worauf Ihr Werk, Ihre Arbeit hinauslaufen soll?

H.H.: Das habe ich nie so verstanden, dass ich es als Ziel ansehen könnte und dann auch sagen „ich hab das Ziel verfehlt”, um es negativ auszudrücken. Ich vermute – und das ist wirklich nur eine Vermutung, vielleicht müsste man da mit einen Psychoanalytiker darüber reden, was daran ist –, dass ich auf das, was ich um mich herum sehe, was passiert, was ich aus der Zeitung erfahre und auch, was ich so lese und aus Gesprächen, dass das mich irgendwie beeinflusst, Dinge zu tun, die ich sonst nicht getan hätte. Es ist also eher eine Reaktion auf meine Umwelt, als dass ich zielstrebig etwas verfolge. Grundhaltung ist vielleicht – dass ich aus was für Gründen auch immer –, ich mich über bestimmte Dinge aufrege, sauer bin. Und dann reagiere ich das auf diese Weise ab.

S.R.: Gut, dann möchte ich noch einmal auf die Konzeptkunst kommen, insofern als ich die Frage stellen möchte: Die Paradigmen, oder die Fragestellungen, die so wichtig waren für die Entstehung dieser, nennen wir das mal konzeptuellen Bewegung, so unscharf diese Definition auch sein mag. Diese Paradigmen – glauben Sie, dass die grundsätzlich noch funktionieren oder glauben Sie, dass ganz neue Ansätze gefunden werden müssen in der Gegenwart?

H.H.: Die so genannte konzeptuelle Kunst ist so vielfältig definiert worden. Und bei mir selber ist es auch so gewesen, dass ich mich davon einmal selber ausgeschlossen hatte und auch andere mich nicht unter diesem Label sehen wollten, und dann wieder eingemeindet worden bin oder mir das auch angenehm war. Es ist ähnlich wie mit diesem dummen Ausdruck Postmodernismus, in den man alles reinpacken kann. Und deswegen weiß ich nicht, wovon wir reden, wenn wir von Paradigmen sprechen. Wenn das nun Text bedeuten sollte, oder nicht-abbildende Methoden, dann reden wir von einer bestimmten Periode, kunsthistorisch gesprochen. Aber ich würde sagen, dass man die Kunstgeschichte durchforsten kann und sagen kann, „das waren Konzeptkünstler, das waren Konzeptkünstler” und so weiter, vor vielleicht Tausenden von Jahren, weil ja doch, wie man so sagt, Botschaften über Bilder meistens transportiert worden sind, die sehr präzise waren zur Zeit, als sie dargestellt worden sind. Wenn wir heute in den Louvre gehen, ja dann ist das alles schöne Malerei. Aber es waren ja im Zweifelsfalle sehr bestimmte und für die Zeitgenossen klar lesbare Texte. Also ich weiche aus. (lacht)

S.R.: Nein, würde ich nicht sagen. Also Dan Graham hat in seiner Antwort darauf sehr sehr ähnlich geantwortet. Er hat ein paar Namen genannt, auf japanische Maler verwiesen usw. anstatt jetzt auf den Louvre, aber er hat gesagt: Eigentlich ist das Phänomen, ist kein Phänomen, wenn man jetzt historisch, überhistorisch argumentiert, dann ist es ein Phänomen, das man immer wieder findet, und es ist nicht auf die 60er beschränkt, nur weil da plötzlich Text auftaucht.

H.H.: Nur, um ein Beispiel in die Luft zu setzen: Caspar David Friedrich war ein politischer Maler und ein Konzeptkünstler! (lacht) Wenn man sich die Dinge genau ansieht, kann man die entschlüsseln und herausklauben, was er politisch meinte. Und solche politischen Aussagen sind meines Erachtens auch unter dem Label „Konzept“ zu verstehen.

S.R.: Sehr gut. Jetzt kommt noch eine Frage, die eher persönlich gemeint ist und auch von mir ganz persönlich mit Interesse gefüllt ist. Und zwar würde mich interessieren, was für Sie persönlich die ideale typische tägliche Arbeit als Künstler ist; so, wie Sie sich Ihren idealen Tag vorstellen, wenn es überhaupt geht.

H.H.: Weiß ich nicht, wie ich darauf antworten soll. Das ist eine utopische Frage, und es gibt doch jetzt diese „Utopia Station“-Bewegung, und ich kenne mehrere von den Leuten, die da sich engagiert haben, und die sind mir alle angenehm, ich bin mit denen befreundet, aber ich habe denen immer gesagt: Also ich kann mich nicht mit der Utopie abgeben, weil die Gegenwart so viel Aufmerksamkeit verlangt, dass für die Zukunft kaum mehr Zeit übrig ist. (lacht)

S.R.: Das ist ein Hammer. Gut, also im Prinzip, meine Fragen sind alle beantwortet. Jetzt wäre Raum für sozusagen, wie Buchloh gesagt hat: famous last words. Also wenn Sie noch etwas hinzufügen möchten, was Ihnen ganz wichtig wäre, was Sie quasi dem Film oder sich selbst noch mit auf den Weg geben wollen, wenn Sie noch eine Aussage machen wollen…

H.H.: Da hätten Sie mich warnen müssen. Es ist wie bei dem „Was ist der wichtigste Einfluss?” usw., bei so einer Frage ist die Gefahr, dass das, was einem gerade einfällt, eine solche Wichtigkeit bekommt, auf Kosten sehr vieler anderer Dinge, die möglicherweise ebenso wichtig oder wichtiger sind, dass man damit etwas ins Gedränge kommt.

Ich möchte nicht als der Anführer irgendeiner Bewegung oder einer Art, mit der Welt umzugehen, angesehen werden. Das muss jeder oder jede für sich irgendwie herausfinden. Einmal wäre es sonst nicht echt, wäre es nicht das Eigene, aber es würde auch wahrscheinlich keinen Saft haben und würde deswegen auch keine Wirkung haben.

S.R.: Vielen Dank. Recht herzlichen Dank.

S.R.: …Wiederholung der ersten Frage: Über den Einschnitt, den die Zensur für einen Mid-career-Künstler bedeutete.

H.H.: Die Zensur durch das Guggenheim Museum hat mich sensibler gegenüber der institutionellen Kontrolle gemacht, als ich vorher war. Ich hatte schon 1970 bei der Information-Ausstellung im Museum of Modern Art etwas davon mitbekommen. Aber die Macht und die ideologische Ausrichtung der Museumsspitzen u.a. der Trustees hatte ich bis dahin etwas geringer veranschlagt, als es wahrscheinlich richtig gewesen wäre. Das hat mich dann dazu gebracht, dass ich einmal das berücksichtigt habe aber auch, dass das unter anderem zu einem Thema der folgenden Arbeiten wurde. So dass das, was man später institutionelle Kritik nannte, das stammt sicher aus diesen Erlebnissen. Dann war es so, dass es für mich in der Praxis wichtig war, dass ich mit kommerziellen Galerien zu tun und Verbindungen nach Europa hatte, und auf diese Weise mein Zugang auf eine Publikum hatte. Wenn man Glück hat, kann man auf mehreren Gleisen fahren. Es machte es einfacher zu überleben, aber es ist keine Garantie zu überleben. Aber die Chance, dass man nicht völlig weg vom Fenster ist, sind dann größer.

S.R.: Wie schätzen Sie die Wichtigkeit der Freiheit des Marktes ein als Umgangsweise mit Öffentlichkeit in Relation zu Museen?

H.H.: Ich glaube, man muss diese Fragen immer präzise im jeweiligen Kontext sehen. Es gibt Zeiten, es gibt Ort und auch Personen, die darf man dabei nicht vergessen. Die garantieren eine relative Offenheit in öffentlichen Institutionen, die zu anderen Zeiten etc. nicht zur Verfügung stehen. Und dann, wenn man Glück hat, es im Kunstmarkt mit kommerziellen Galerien Ausweichmöglichkeiten gibt. In Deutschland war das Paul Maenz, hier in New York war das John Webber für viele Jahre. Wenn zu jener Zeit diese beiden aus irgendwelchen Gründen wie Rücksichtnahme auf Kunden oder Trustees nicht bereit gewesen wären, sich mit mir zu befassen, dann wäre es für mich schwer gewesen zu überleben. Man kann nicht global das eine oder das andere beführworten oder ablehnen. Der Kunstmarkt hat negative und positive Komponenten. Im Moment – um ein deutsches Beispiel zu nehmen – ist es sicher so, dass sich der Kunstmarkt sich hinter Friedrich Flick einordnet. Und das tun auch viele Künstler, nicht alle Künstler. Man kann auch sagen, dass die Mehrzahl der amerikanische Galerien sich im Moment scheuen, künstlerische Arbeiten auszustellen, mit denen sie ihre Verbindung zu Sammlern und Kunden und ihre Verbindung zur Bush-Regierung beeinträchtigen könnten. Aber dann gibt es wieder andere in Deutschland und auch hier, denen sowas nichts ausmacht. Es ist nicht homogen. Das gibt uns trotz allem Chancen.

S.R.: Vielen Dank.