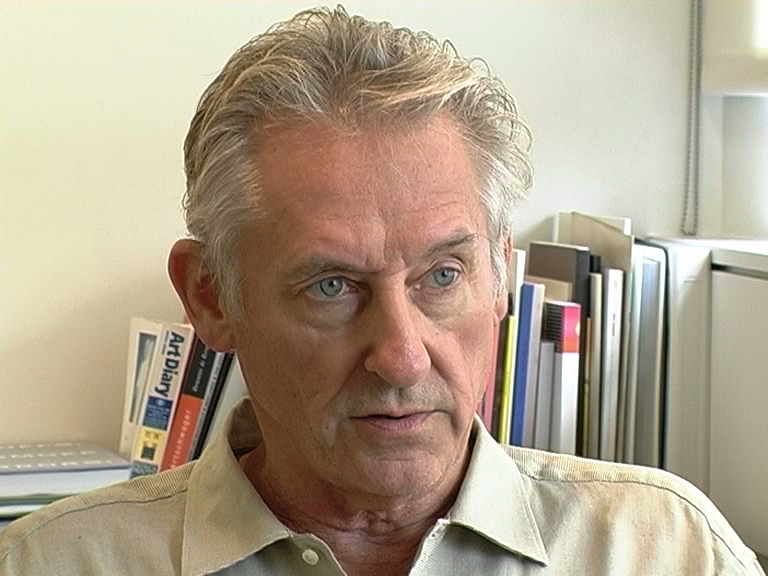

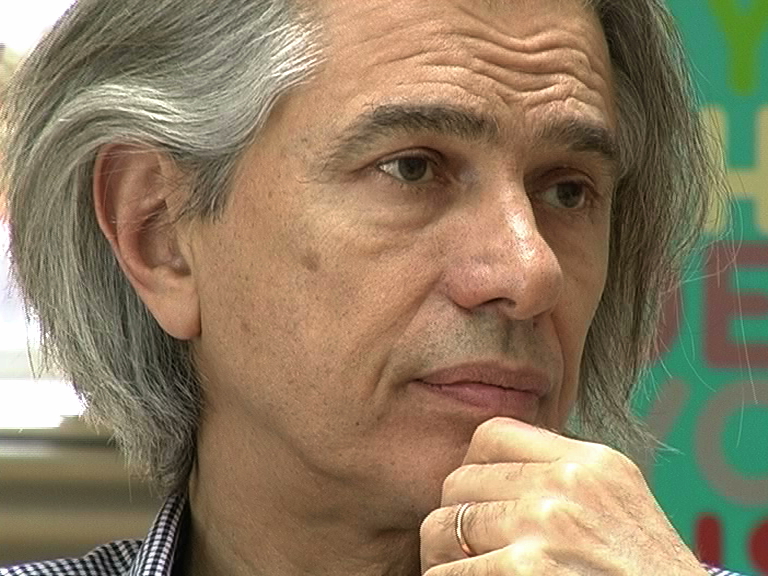

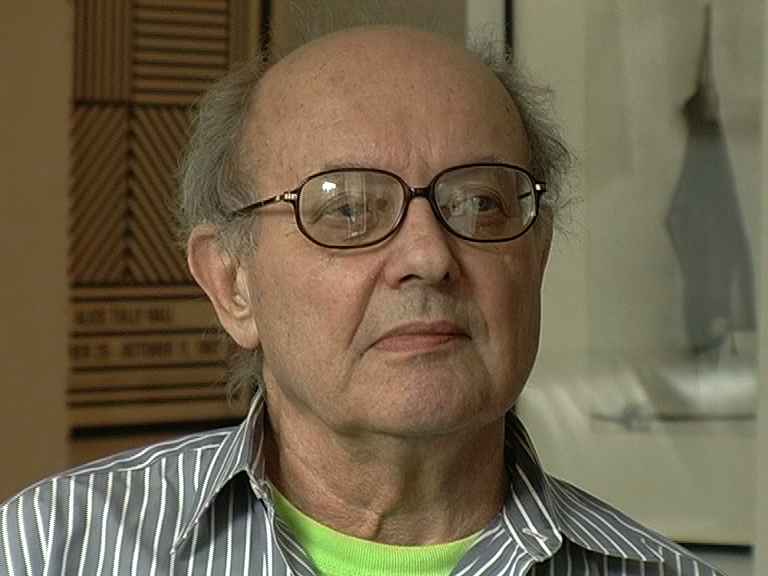

S.R.: Wir treffen Christian Philipp Müller am 8.11.2004 in Köln. Und ich möchte gerne mit einer Frage beginnen, die als Einstiegsfrage etwas allgemeiner ist, mit der Gefahr, dass das eine Provokation darstellt, aber es wäre interessant zu hören von Dir, was Du darauf sagst. Fühlst Du Dich der sog. Kontextkunst zugehörig oder wie siehst Du den Begriff der Kontextkunst?

C.P.M.: Es ist ja leider so, dass keine künstlerische Praxis allein für sich gestellt akzeptiert wird; man wird immer in Schubladen gesteckt. Mir oder uns ist es passiert Anfang der 90er Jahre – obwohl viele, die mit diesem Label bezeichnet wurden, auch schon in den 80er Jahren gearbeitet haben, wie ich auch. Spätestens ab Mitte der 80er Jahre haben wir Projekte gemacht, ich z.B. Performances noch während meinem Studium in Düsseldorf an der Akademie. Dieses Label wurde uns aufgedrückt von jemandem, der uns viel gebracht hat – Andrea Fraser, Gerwad Rockenschaub und mir, indem er eben dieses Projekt – Stellvertreter für den österreichischen Pavillon der Biennale in Venedig – als Kommissär diese Entscheidung getroffen hat, 1993, respektive die Entscheidung war 1992. Aber dann auch im selben Jahr gab es in Graz eine Ausstellung – und was eigentlich noch viel wichtiger ist, weil natürlich nicht sehr viele Leute diese Ausstellung gesehen haben in Graz, ist ein dickes, fettes Buch, was dann von Peter Weibel mit „Kontextkunst“ bezeichnet wurde. Diese Gruppierung, diese Leute, die darin vorkommen in diesem Katalog, sind seither abgestempelt durch bestimmte Zeitschriften, die das aufgegriffen haben. Und sobald man einen Begriff versucht zu etablieren, gibt es Leute, die diesen Begriff wieder versuchen zu demontieren. Uns ist dieses, wie ich meine sicher sehr gutwillige Label oder Schublade, die uns auf da aufoktroyiert wurde von Weibel, sehr zum Verhängnis geworden. Das hat uns sehr viel Hass, oder Neider oder schlechtes Blut eingebracht. Also etwas, worunter wir schon – das klingt jetzt vielleicht hart – zu leiden hatten. Ich glaube, man kann diese harten Worte gebrauchen.

S.R.: Warum ich danach frage, hat einen speziellen Grund, weil dieser Begriff der Kontextkunst ja in einer historischen Linearität zur Konzeptkunst genannt wurde, obwohl eigentlich dieser Begriff des Kontexts ja schon in vielen der Strategien oder Praktiken der Konzeptkunst gegenwärtig war, schon zumindest Anfang der 70er Jahre. Würdest Du für Dich persönlich den Begriff der Konzeptkunst, wenn man überhaupt nach einem diskursiven Feld sucht, nach dem man sich zuordnet mit seiner Praxis, würdest Du den Begriff Konzeptkunst vorziehen oder gibt es einen anderen Begriff, der Dich bewegt, der Dir sozusagen einen Rahmen gibt?

C.P.M.: Ich muss da zurückgehen zum Jahr 1993, nach dieser Biennale-Beteiligung, nach diesem Sommer gab es noch eine andere Ausstellung, die von weniger Leuten besucht wurde, aber an einem zentraleren Ort, nämlich in New York bei der Galerie American Fine Arts, und diese Ausstellung wurde von James Meyer kuratiert, die Ausstellung hieß: “What happened to institutional critique?” Da waren dieselben, aber natürlich viel weniger Künstlerinnen und Künstler dabei wie in Graz. Auch da gab es eine Publikation, aber die wir nur als kleines Auflageobjekt fotokopiert haben. Mit der Konzeptkunst ist es so eine Sache, weil selbst die Künstler, die unter dieses Label fallen, haben natürlich auch viele andere Labels aufgedrückt gekriegt. Ich denke da an Minimal art. Und ich denke vor allem an ortspezifische Kunst. Dieser Begriff Kontextkünstler… gibt es eben nicht auf Englisch. Das ist rein durch die Rezeption von Weibel und Texte zur Kunst wurde dieses Wort immer und immer wieder in die Leute reingeprügelt oder auf uns eingehauen. Wir oder ich werde nicht in diesem Kontext – schon wieder das Wort – gesehen, Umwelt, sondern eher man nennt es dann post-conceptual oder post-post-conceptual, je nachdem, wie viele Generationen man dazwischen schaltet. In meiner Arbeit beziehe ich mich auf Leute – direkt oder indirekt –, die man diesem Konzeptkunst-Feld zurechnen kann, aber die vielen anderen Kategorien auch zugeordnet werden können. Sei das jetzt Land art, sei das politische Kunst – also jede Menge Labels, die es da zu verteilen gäbe.

S.R.: Lassen wir das mit den Kategorisierungen, mit den Ismen. In der Bezugnahme auf künstlerische Praktiken, die einem positiv wie negativ etwas sagen in der Geschichte der Kunst, liegt ja auch immer eine Form von Selbst-Positionierung, z.B. man bezieht sich eher auf diese Praxis als auf jene Praxis. In dieser Selbst-Positionierung, die ja sehr wichtig ist für eine künstlerische Arbeit, können auch Elemente der Selbst-Historisierung vorkommen. Wie hältst Du es mit dieser Form der Positionierung, auch dieser historischen Strategie Deiner eigenen Arbeiten?

C.P.M: Ich habe eigentlich vom Beginn meiner künstlerischen Tätigkeit, also seit der Akademie in Düsseldorf oder noch früher der Ausbildung, die ich in Zürich genossen hatte, an der Schule, die sich da von der offiziellen Schule in den 60er Jahre abgespalten hatte, die sich „Farbe und Formen“ nennt und die es immer noch gibt – wo es eigentlich sehr um Prozesse ging. In diesem Sinne beziehe ich mich auf die Konzeptkunst, indem es eben mehr um Prozess als um das Objekt geht. Aber es ist eine schwierige Frage, wie ich mich selber historisiere… Keine Ahnung, was Du da genau hören willst.

S.R.: Ja, dann würde ich jetzt übergehen zu dieser Frage nach der Konzeptkunst, wie man sich auf Konzeptkunst bezieht. Da habe ich ein paar Fragen, die kannst Du lange oder kurz beantworten, wie auch immer, das kann sich auch wiederholen. Ich würde anfangen mit der Frage: Was Du als Deinen stärksten Einfluss bezeichnest. Das kann in der Kunst, das kann aber auch Fernsehen oder Comix oder Märchen oder was auch immer sein. Ganz allgemein, was würdest Du als Deinen stärksten Einfluss bezeichnen?

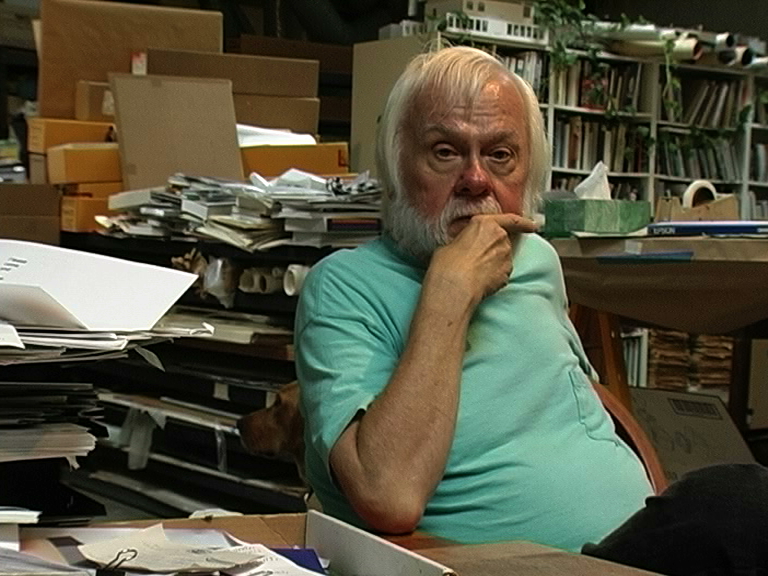

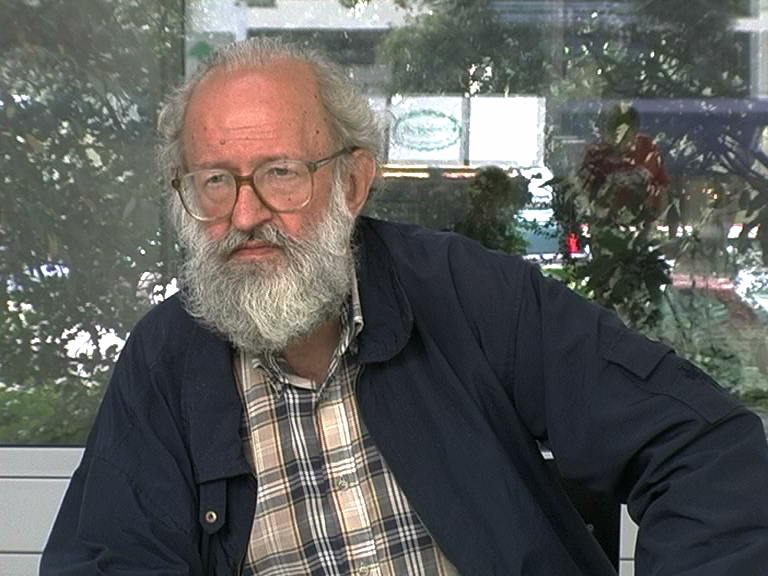

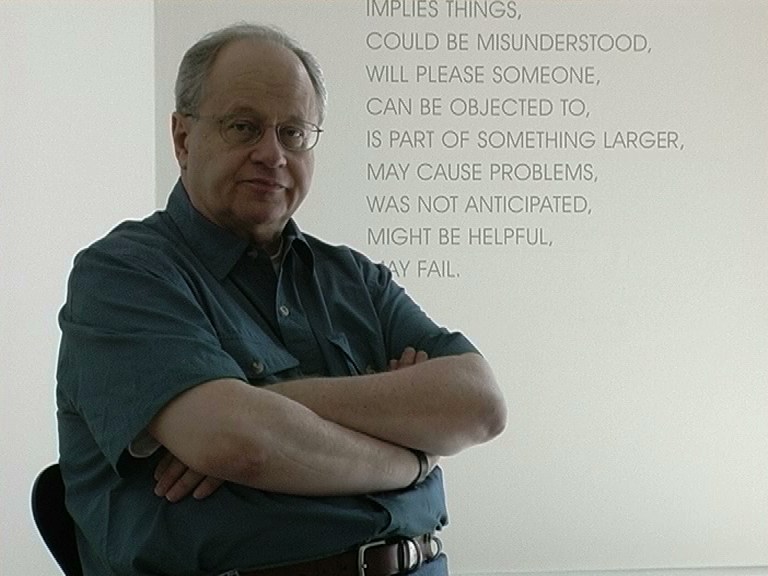

C.P.M.: Es gibt so ein paar Positionen, die für mich sehr wichtig sind. Da würde ich sicher nennen als Eckpfeiler – es ist schwierig, wo man da anfangen soll –, aber es ist vielleicht sowas wie ein Dreieck, was aus den Positionen von Marcel Broodthaers auf der einen Seite, auf der anderen Seite Hans Haacke und sicher Michael Asher sich beruft. Aber genauso wichtig sind mir bspw. Leute wie Lawrence Weiner und Sol LeWitt oder Carl André. Diese frühen Eindrücke sind diese Statements von Lawrence Weiner, dass die Kunst vom Künstler gemacht werden kann oder von jemand anderem oder auch gar nicht ausgeführt werden kann, um das mal salopp auf Deutsch zu übersetzen. Aber dass alle drei Versionen gleichwertig sind. Bei Sol LeWitt gibt es natürlich mehr Positionen, 35 Sätze, die er nummeriert hat 1969 für Seth Siegelaub. Und da gibt es ein paar, die schon sehr wichtig sind für mich. Also Nr. 20 beispielsweise: „Successful art changes our understanding of the conventions by altering our perceptions.” Oder die 22: “The artist cannot imagine his art and cannot perceive it until it is complete.” Der Meinung bin ich auch, im Gegensatz zu Lawrence Weiner, dass man sehr wohl, oder dass die Künstler oder auch eine Gruppe sehr wohl durch diesen Prozess hindurch gehen muss des Kunstschaffens oder was dann auch immer. Und dass man am Anfang noch nicht bestimmen kann, was das Produkt sein wird. Und vor allen Dingen, dass man auch innerhalb des Prozesses auf neue Lösungen kommt und zu neuen Resultaten, die man, wenn man es nicht selber in die Hand nimmt, nie gefunden hätte. Sehr guter Satz finde ich auch Nr. 25: „The artist may not necessarily understand his own art. His perception is neither better or worse than that of others.” Das ist von Sol LeWitt von 1969. Wobei ich natürlich viel stärker beeinflusst bin von den ganz frühen Arbeiten von Lawrence Weiner, Sol LeWitt, Carl André wie von den Sachen, die sie vielleicht heute machen.

S.R.: Kannst Du sagen, dass es etwas wie ein Ziel gibt, das Du mit Deiner Arbeit immer wieder verfolgst. Oder ist es so, dass Du Dir immer wieder für jedes Projekt ein neues Ziel oder einen Rahmen definierst, den Du anstrebst?

C.P.M.: Nein, das grundsätzliche Ziel bleibt gleich. Das ist nämlich, auf der einen Seite die Kunstwelt, die Profis anzusprechen und da die Kunst immer einen Schritt weiter zu bringen als das, was man schon kennt. Deshalb hasse ich es, wenn Leute bspw. direkte Zitate zur Konzeptkunst oder zur Minimal oder was auch immer Kunst machen. Das finde ich tot langweilig. Ich finde die Kunst und wir haben eine Verantwortung, die Kunst immer einen Schritt weiter zu bringen. Auf der anderen Seite will ich aber nicht nur Referenzen anbringen und unterbringen in meiner Kunst, sondern ich will auch für Leute erreichbar sein, die nicht die Kunstgeschichte im Nacken haben wie wir, die frisch kommen. Also Leute von der Musik, von der Architektur, vom Film, Leute, die von der Straße kommen und vielleicht in eine Galerie oder einen Kunstraum gehen, sei das ein Museum oder etwas anderes. Und denen hoffentlich einen direkten Zugang zu geben ohne diese ganze Vorgeschichte. Das ist diese Zweiteiligkeit, diese zwei Ziele, die ich immer versuche zu erreichen. Das ist natürlich nicht immer ganz einfach.

S.R.: Ein super Statement, das war jetzt offensiv ein klares Statement, woran man unterscheiden kann wie z.B. Sam Durant argumentiert. Der argumentiert genau in die andere Richtung, dass er sich eben darauf basiert und darauf vertraut, dass wenn er etwas zitiert, dass das für sich spricht. Und ich verstehe oft davor und frag mich…

C.P.M.: Ne, ich habe genügend Ausstellungen gesehen, die ganz direkt Arbeiten zitieren. Und das finde ich langweilig. Also das ist nicht kreativ. Das ist keine künstlerische Leistung.

S.R.: Glaubst Du, dass man überhaupt davon sprechen kann, dass es konzeptuelle Paradigmen gibt. Ich bin der Meinung, es gibt konzeptuelle Paradigmen. Glaubst Du, dass diese Paradigmen noch funktionieren, oder dass man diese Paradigmen aktualisieren kann?

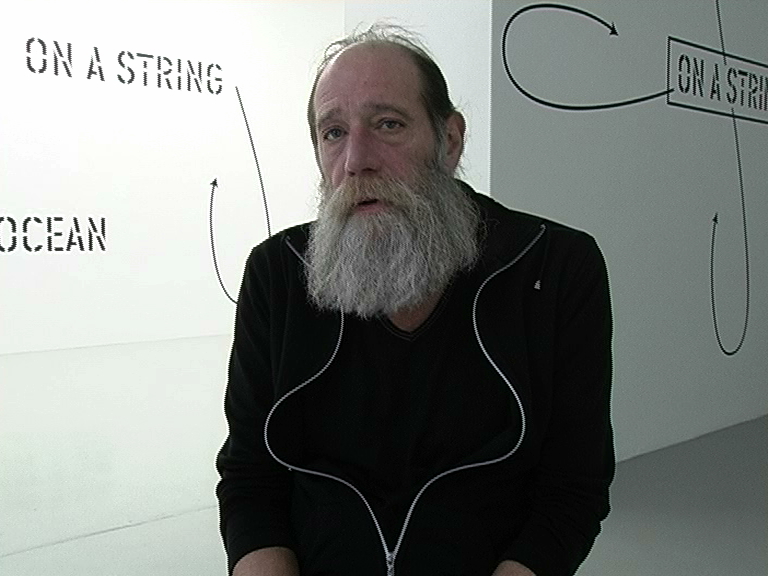

C.P.M.: Die große Crux mit der Konzeptkunst ist ja die Verweigerung des Objekts. Obwohl soz. schon seit diesen Sätzen von Sol LeWitt von 1969, also fast schon zu Beginn der Konzeptkunst, wenn man so einen Beginn überhaupt festlegen will, dass er sagt, auch die Verweigerung eines Objekts produziert wiederum ein Objekt. Da ist der Ursprung allen Übels oder der Konflikt der Konzeptkunst: Indem man nämlich versucht, dieses Objekt, das verhängnisvolle, zu vermeiden, wird halt schon allein eine Anweisung auf einem Blatt Papier wieder zu einem Objekt und kann wieder in das Kunstsystem eingebracht werden, kann wieder an Wert zunehmen, Besitzer wechseln, kann zu etwas ganz anderem gemacht werden. Die Kunst als reine Idee ist nie rein. Das ist die Crux der Konzeptkunst, wie ich die sehe, die natürlich immer, immer stärker wird. Man sehe sich nur irgendwelche Leute an, die eine sehr pure, reine Form in den 60ern, Anfang 70er gemacht haben. Gerade wenn ich Arbeiten mit Sprache anschaue und die einfach immer größer und bombastischer und immer designhafter werden, wo die künstlerische Substanz immer dünner und dünner und dünner wird, und es nur noch Fassade, nur noch Objekt, Fetisch ist und die geistige Substanz vollkommen sich verflüchtigt hat.

S.R.: Ich gehe davon aus, dass sich in den 60er Jahren eine große Veränderung innerhalb des Felds der Kunst und des Verhältnisses zwischen Kunst und Gesellschaft sich ereignet hat, nicht nur durch die Konzeptkunst sondern auch durch Felder wie Minimal und Pop art.

C.P.M.: Ich muss noch eine Korrektur machen. Ich habe nämlich gerade gesehen, was ich zitiert habe, dass dieser Konflikt mit dem Objekt: Dass nämlich das Verweigern eines Objektes wiederum ein Objekt produziert, hat nicht Sol LeWitt gesagt, sondern das hat Seth Siegelaub gesagt. Auch nicht unwichtig zu wissen: Das ist einer der facilitators, einer, der diese Rahmen, diese Bedingungen überhaupt geschaffen hat, dass andere Künstlerinnen und Künstler da sichtbar werden können, dass der das zu Beginn dieser künstlerischen Ausdrucksweise schon realisiert hat.

S.R.: Ich glaube, dass die 1960er Jahre im Zusammenspiel von Pop art, Minimal, Land art, Conceptual art, Performance art, Environment…, dass all diese Dinge, die da passiert sind – selbst wenn man zugesteht, dass das vielleicht ein Reflex war von Dadaismus, Surrealismus und anderen Dingen. Aber ich glaube, dass ich seit den 60er, 70er Jahren das Verhältnis von Kunst, Gesellschaft und umgekehrt stark verändert hat. In der Gegenwart wird oftmals behauptet, ok, kennen wir alles schon. Glaubst Du, dass es möglich ist, dass sich eine solche Bewegung einer solchen Veränderung, dass sich so etwas noch mal von der Kunst aus ereignen kann in der Gegenwart, oder glaubst Du, dass das relativ selten ist?

C.P.M.: Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass Erneuerungen immer wieder möglich sind. Ich sehe das ja in den Reaktionen gegenüber meiner Arbeit. Man stelle sich nur vor, dass man wie im Beispiel, wo ich eine Ausstellung, die sich “Im Geschmack der Zeit” nennt, die sich um Hans und Malene Pölzig dreht, in der dritten Station im Architekturmuseum in Basel zeige, dass da die ganzen Architekturkritiker vollkommen perplex sind und meine Arbeit als Künstler nicht einordnen können. Und ich dann gefragt werde: Wieso machst du denn deine Arbeit in einem Architekturmuseum? Und wieso zeigst du sie nicht beispielsweise in einer Kunsthalle, wo es doch gar Problem wäre? Oder wenn man es doch als solches bezeichnen will, oder wo es gar keine Fragestellung geben würde, wer ist denn hier der Autor. Wieso begibst du dich in dieses Architekturmuseum? Aber das kann ja auch ein Naturkundemuseum sein. Und das ist eben, weil ich denke, das ist eine Herausforderung, die dann beispielsweise James Meyer als funktionaler Ort bezeichnen wird. Also dass man eben dieses Ortspezifische erweitert und aus diesem Kunstfeld in benachbarte Felder geht. Das ist etwas, wo ich denke, wo man noch eine Steigerung erzielen kann. Das sehe ich im Werk beispielsweise von Louise Lawler, die sich im Kunstfeld und ums Kunstfeld dreht: Da sehe ich schon eine Möglichkeit, dass man noch einen Zacken zulegen kann, indem man sich in benachbarte Felder begibt, wo die Leute denken, da hat man eigentlich nichts zu suchen. Nur muss man nicht denken, dass man da freundlich empfangen wird. Die Verwirrung, – oder wie man sagen soll – das Gefühl, dass das jetzt nicht da rein passt, das besteht. Das ist für mich ist immer wieder eine Bestätigung für einen fruchtbaren Prozess der Erneuerung. Das ist, wenn Leute vor den Kopf gestoßen werden, heißt das: Aha, ich mache etwas, was noch nicht bekannt ist. Also müssen sich die Leute damit auseinandersetzen. Natürlich geht es hier um Feinheiten, nicht um große Revolutionen. Die passieren an anderen Orten.

S.R.: Insofern, dass oftmals ein Sprung aus einem Referenzfeld oftmals dann ein großes Provokationspotenzial birgt, wenn ich das richtig verstehe. Das ist ja auch die grundsätzliche Frage, ob man sich darauf einlässt, diesen Sprung zu wagen und aus den sicheren Rahmen, oder dem Spielfeld sich nach draußen bewegt, oder ob man diesen Sprung eben nicht wagt und sich im bekannten Kunstfeld bewegt. Kannst Du nochmal etwas sagen zu Deiner Motivation, in einem Architektur eine Ausstellung zu machen, die inhaltlich vielleicht für Architekten eine Provokation bedeutet.

C.P.M.: Mir fällt einfach auf in den letzten paar Jahren, wenn ich international Ausstellungen besuche, dass ich da sehr oft 1:1-Zitate sehe von Projekten, Konzepten, Fotoarbeiten, Büchern aus der klassischen Konzeptkunst Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Und das von Künstlerinnen und Künstlern, die jünger sind wie ich. Also ich bin Ende der 50er Jahre geboren. Das sind Leute, die in den 60ern oder sogar in den 70ern Jahren und zum Teil schon in den 80er Jahren geboren wurden. Und die, wie ich finde, fast schon schamlos die Kunstgeschichte plündern und davon ausgehen, dass das Publikum diese kennt mehr oder weniger, und ganz direkte Zitate machen und ganz wenig nur verändern. Ich finde dieses System zu selbst-referenziell, und diese ganzen Arbeiten finde ich viel zu blutleer. Das interessiert mich nicht die Bohne.

S.R.: Und was ist Deine genaue Motivation, wenn Du in ein Architekturmuseum gehst. Suchst Du die Konfrontation – das wäre eine Erklärung –, oder geht es Dir um ein Experimentieren, oder ist es einfach wichtig, ein anderes Publikum zu erschließen? Also sich an einem anderen Publikum zu reiben?

C.P.M.: Mich interessiert halt das Übertreten von beschriebenen und unbeschriebenen Regeln und Konventionen. Mich interessieren diese Ränder und wo man die noch ausreizen kann und wo man etwas, was noch nicht ausgetestet ist, ausdehnen kann. Ich denke, da ist ein Spielraum, weil man sagt ja oft, dass heute schon alles gemacht wurde, alles ist nur ein Zitat, alles ist nur Recycling. Das denke ich nicht. Ich denke, es ist wie in der Musik und in der Sprache: Es sind die Wörter und die Buchstaben, klar, die sind bekannt. Aber wie die zusammengesetzt werden, ergibt sich doch immer wieder etwas Neues. Ich denke, wenn man an einem Ort etabliert ist, der Geschichte aus der Kunst zeigt, oder einem Ort, der Musik Kunst zeigt, oder wenn man nicht in dieses Gefäß den Inhalt reingibt, den man eigentlich erwartet, dass da ein produktives Neues entsteht, was noch nicht ganz bekannt ist, wo sich die Leute mit auseinandersetzen müssen. Das ist eben dieses gewisse Etwas, um was es geht, dass man nicht nur immer auf Nummer sicher macht. Kunst muss Risiken eingehen, sonst ist es absolut langweilig und blutleer.

S.R.: Was ist Deine ideale typische tägliche Arbeit als Künstler?

C.P.M.: Das ist sehr viel Administration, leider. Das Kreative ist ein Bruchteil der täglichen Arbeit. Die meiste Energie wird aufgefressen von Reisen, von einem Punkt zum anderen zu kommen, die Dinge am Laufen zu halten, die ganze E-mail zu bewältigen. Was dann noch an kreativen Entscheidungen zu tun ist, stelle ich immer mit Erschrecken fest, nimmt einen ganz geringen Anteil eines Tages, einer Woche eines Jahres in Anspruch.

S.R.: Damit hast Du alle Fragen für mich beantwortet. Falls Du jetzt noch etwas hast, das Dir unter den Nägeln brennt, last famous words?

C.P.M.: Es gibt Arbeiten, wo ich mich ziemlich direkt beziehe auf Hans Haacke, oder das ist beispielsweise die Arbeit in einem Weingut, in einem Wintergarten, wo ich ein permanentes Projekt mache aus einer Arbeit, die Hans Haacke gemacht hat für eine Ausstellung, die man so gar nicht längerfristig erhalten könnte. So habe ich mich halt damit auseinandergesetzt, mit dem Prinzip Zufall zu arbeiten, also davor noch mir Gedanken zu machen, wo kommt das Gras her, die Bepflanzung, und wie kann man das längerfristig anlegen. Das ist eine ganz andere Herangehensweise, als wenn ich eine Ausstellung mache, die „Earth” heißt, also „Erde“, oder, die sich jetzt mit Bepflanzung oder mit Wasser beschäftigt, und die ist nur für drei Wochen, ein Wochenende, also sagen wir sechs Wochen. Wenn das auf Jahre oder Jahrzehnte angelegt ist, hat man diesen Faktor Zeit, und den finde ich doch immer spannender. Aber es gibt andere Arbeiten, wo ich mich direkt beziehe auf Broodthaers, wo ich sogar an den Ort gehe, wo Broodthaers gearbeitet hat, und wo ich mich mit der Ästhetik, der Wertschöpfung von Broodthaers beschäftige, in dem ich dieses Prinzip der Vitrine, die er sich ja auch ausgeliehen hat aus dem Auktionshaus vom Palais des Beaux Arts in Brüssel. Und da habe ich einen Katalog gemacht, der ist genau identisch angelehnt an die Auktionskataloge dieses Hauses, und diese Vitrinen, die man so gut kennt, diese Holzvitrinen von Broodthaers, die ja unglaublich wichtig sind für Museen und Sammler, die dann erst eine Authentizität scheinbar bescheinigen einer Broodthaers-Arbeit. Die habe ich versucht zu dekonstruieren, indem ich Fragmente von meinen Performance-Arbeiten in so eine Vitrine gegeben habe, mit so einer Broodthaers-Ästhetik gespielt habe. Es gibt auch Arbeiten, wo ich mich direkt auf Michael Asher beziehe und dieses Projekt, was er 1977 zum ersten Mal gemacht hat für das Skulpturprojekt in Münster, was er dann 87 und 97 wiederholt hat. Das habe ich in Biel gemacht 1991, aber ich habe nicht einen Campingwagen versetzt, sondern ich habe einen Bus genommen als Ausrufezeichen in der urbanen Landschaft von Biel – eine Kleinstadt, wo ich zufällig auch geboren wurde – und habe, im Gegensatz zu Michael Asher, diesen Bus bespielt. Ich habe den Besuchern ermöglicht, dieses Gefährt zu besteigen und zu benutzen. Das war eine direkte Referenz an Asher. Aber was mich sozusagen bei Asher noch gestört oder was mir gefehlt hat, habe ich halt hinzugefügt und das zu meiner Arbeit gemacht. Aber das war eindeutig eine Hommage und eine Referenz an Asher. Aber das war‘s jetzt eigentlich schon.