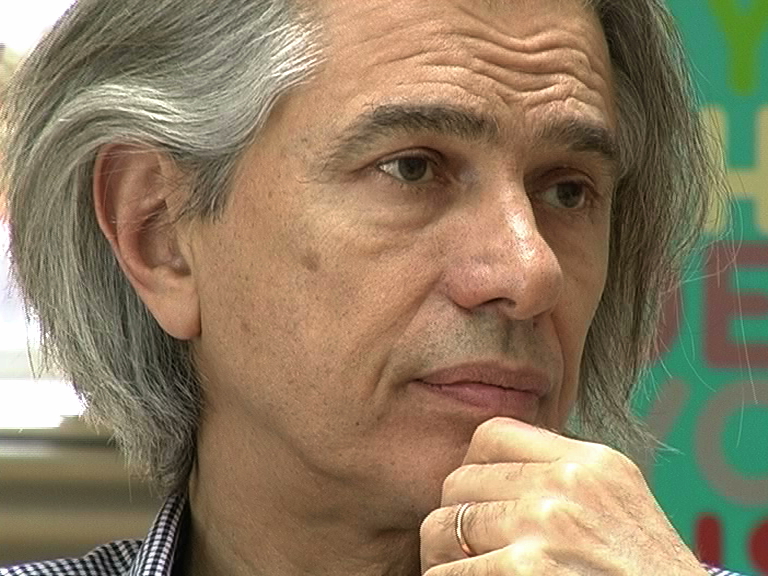

S.R.: … Im Prinzip habe ich fünf, sechs Fragen. Es geht um Intertextualität, Diskursivität. Einerseits interessiert mich, wo Sie Ihre Inspiration her haben, die Quellen, die ursprünglichen Einflüsse; andererseits interessieren mich aber ganz konkrete Punkte von Ihrer Praxis …

S.R.: Dann fange ich mit der ersten Frage an. Was würden Sie als Ihren stärksten Einfluss bezeichnen?

P.W.: Was meine konzeptuelle und kontextuelle Praxis betrifft, war mein erster Eindruck auch mein stärkster. Das war die Lektüre von George Boole wie ich 16 Jahre alt war, eines Buches, das hat geheißen „Laws of Thought” [An Investigation into the Laws of Thought] – Gesetze des Denkens. Das war ein wahnsinnig vielversprechender Titel. Ich habe das Buch bestellt als 16-jähriger Gymnasiast und habe mir wahnsinnig viel versprochen; wenn ich die Gesetze des Denkens lerne, dann bin ich sozusagen Weltmeister. Es hat sich dann herausgestellt, es war nichts anderes wie die Begründung der Arithmetik durch Logik, das, was man heute nennt Boolesche Algebra. Aber ich habe damals das in der veralteten Notation, in der veralteten Sprechweise halt gelernt, war aber dann ein glückhaftes Ereignis. Aus der Booleschen Algebra ist dann später geworden die Schaltalgebra von Shannon und das war die Grundlage einer Computertechnologie. Also verlockt durch einen falschen, vielversprechenden Titel habe ich sozusagen meine künftige Medienlaufbahn eingeschlagen.

S.R.: Würden Sie das noch spezifizieren auf die Geschichte der Kunst? Gab es einen wichtigen Einfluss in der Geschichte der Kunst, den Sie nennen möchten?

P.W.: Ich war eher von Philosophen in meiner Jugend beeinflusst und von Wortkünstlern. Dichter eben wie Mallarmé, Rimbaud bis hin zu Villon. Also ich habe versucht, die gesamte Tradition, also effektiv alles – von den Troubadours bis zum 19. Jahrhundert – zu lesen. Ich hatte Leselisten, da sind gestanden die hundert besten Romane, die ich mir irgendwo abgeschrieben habe, und da habe ich dort wieder andere hundert beste Romane gesehen, und dann in diesen Romanen ist wieder gestanden: das sind die zehn besten Romane. Nach diesen Leselisten habe ich mich wirklich durchgeackert, fast systematisch; und dann auch durch die Philosophen. Und dann war ich sehr stark beeinflusst eben auch von mathematischen Untersuchungen wie von Poincaré oder Wissenschaftstheoretikern. Ich habe sehr viel gelesen; Wissenschaftstheorie, Wissenschaftsgeschichte vom 17.–19. Jahrhundert, beispielsweise ein Buch von Claude Bernard, das hat geheißen: „Einführung in das Studium der experimentellen Medizin” – also diese Methoden, die Naturwissenschaftler angewendet haben, die haben mich interessiert. Und dadurch bin ich darauf gekommen, es gibt ein Buch, „Einführung in die Methode des Leonardo da Vinci” von Paul Valéry, und da habe ich dann Paul Valéry gelesen. Ich bin faktisch mehr oder weniger mit der Philosophie und Wissenschaftstheorie zur Sprachtheorie und zur Poesie gekommen. Und dann die Kunst, sozusagen, die bildende Kunst hat mich immer interessiert, aber ich habe erst dann angefangen, mich stark dafür zu interessieren, als sie konzeptuell geworden ist, oder aktionistisch. Ich hatte sozusagen, die klassische Malerei, die habe ich schon wie jeder Jugendliche gekannt, aber ich habe mich erst wirklich dafür interessiert, in dem Augenblick, wo die Kunst die Produktionsregeln gebrochen hatte, d. h. in Richtung Konzeptualisierung, in Richtung Aktion.

S.R.: Wenn Sie jetzt ein bisschen mehr auf die zeitgenössische Praxis eingehen, Ihre eigene Arbeit ist ja an einem Schnittpunkt zwischen Theorie und Praxis, zwischen Medien und Körper angesiedelt – können Sie ein Ziel benennen, was Sie mit ihrer Arbeit, mit Ihrer Praxis verfolgen, oder hat sich das Ziel vielleicht auch verändert?

P.W.: Das kann man, glaube ich, schon nennen. Es hat sich nichts verändert, sondern erweitert. Es schaut so aus, dass wirklich eng gefasst – es hat lange Jahre, fast Jahrzehnte der Philosoph Wittgenstein die Kunstszene beherrscht mit dem berühmten Satz „Das Bild ist ein Satz der Wirklichkeit.” Das sagt einfach: dies ist der Stuhl, dann zeigt man den Stuhl, dann zeigt man das Foto zum Stuhls und dann schreibt man hin die Lexikondefinition des Stuhls, wie das ein Künstler wie Joseph Kosuth gemacht hat. In diesem Traktat, „Der Satz ist ein Bild der Wirklichkeit”, versteckt sich die gesamte klassische Repräsentationsontologie des Abendlandes. Man sagt, hier ist ein Gegenstand, das ist das Sein, das Ontische; dann gibt es ein Bild, das repräsentiert den Gegenstand. Dieses Bild ist aber per se nicht der Gegenstand selber, sondern es ist nur ein Scheingebilde. Und dann gibt es noch die Verschärfung von Saussure, dem Sprachtheoretiker und Semiotiker, dass die Beziehung zwischen Gegenstand und dem, was ihn repräsentiert, also Bild oder Vorstellung, beliebig ist. Ich sage z. B., „da ist ein Hund“, den sehe ich, und dann sage ich „Hund“, der Engländer sagt „dog“ und der Franzose sagt „chien“. D. h. man kann zwischen dem Abgebildeten und dem Abbildenden, zwischen dem Zeichenreich und dem Gegenstandsreich, eine beliebige Beziehung herstellen. Mich hat aber dabei Folgendes interessiert zu sagen, ich war immer in meiner Kunst gegen diese Techniken der Repräsentation. Man nennt das normalerweise dann Bilderstürmer. Ich habe aber nicht gesagt, ich will keine Bilder mehr, sondern ich habe gesagt, die Art und Weise, wie Bilder begründet werden, die stört mich. D. h. die Sprache soll nicht die Wirklichkeit abbilden, sondern die Sprache erzeugt Wirklichkeit, das war meine Kritik. Ich habe gesehen, wenn jemand im juristischen Bereich tätig ist und sagt, „Sie haben das und das getan“, und dann bekommen Sie drei Jahre Gefängnis. Und da habe ich mir gesagt, was der Richter eigentlich macht sind Schallwellen. Wieso ist es möglich, dass Schallwellen jemanden ins Gefängnis bringen? D. h. er spricht Sätze, und diese Sätze tun die Wirklichkeit nicht abbilden, sondern sie erzeugen die Wirklichkeit. Man sagt plötzlich: „Sie haben in gewinnsüchtiger Absicht unzüchtige Bilder vorgeführt.“ Das ist gar nicht nachweisbar, ob das gewinnsüchtig war oder ob das jetzt unzüchtige Bilder sind. D. h. die Sprache ist ein Mittel des Staates geworden, der staatlichen, der autoritären Institutionen, um die Wirklichkeit herzustellen. Man kann das wunderbar zeigen: Es hat Zeiten gegeben in Europa, wo die Abtreibung verboten war, und der gleiche Arzt hat im Auftrag der Regierung in Indien Abtreibungen gemacht, dort war es erlaubt. Und es kann nicht sein, dass in dem einen Staat dieses Gesetz gilt, im anderen Staat geht das nicht. Also man sieht: Sprache erzeugt Wirklichkeit, und die Sprache wird kontrolliert vom Staat. Jetzt habe ich angefangen, gegen die Sprache zu rebellieren, genauer gesagt, gegen die Repräsentationssysteme, auch gegen die Bilder zu rebellieren, um gegen die Wirklichkeit zu rebellieren, die vom Staat verwaltet wird. Im Grunde war es ein Angriff auf die politischen Verhältnisse, aber von der künstlerischen Seite, indem ich versucht habe, den Code – das war damals Stichwort – der Wirklichkeitsdarstellung zu erweitern. Also habe ich gesagt: erweitertes Kino, erweiterte Poesie, erweiterte Medien, immer mehr in Neue Medien hinein, war mein Ziel, die Wirklichkeit zu erweitern und sie vom Einfluss der sprachlichen Diktatur durch den Staat zu befreien. Eine Möglichkeit ist klarerweise auch der Staat ist eine Diktatur, errichtet durch den Körper: Jeder muss sich ernähren, jeder hat Hunger, jeder hat Durst, jeder braucht Geld und Mittel, um sich zu versorgen, seine physische Existenz, sein bloßes Leben zu garantieren, und dadurch macht man halt viele Dinge, die man nicht machen möchte, weil man das braucht. Aber ich wollte halt zeigen, mich kann der Staat nicht einmal über meinen Körper erpressen. Dabei habe ich zeigen wollen: Ich befreie mich von meinem Körper. Ich habe viele Körperaktionen gemacht, aber nicht sozusagen, um den Körper zu jubilieren, sondern um zu sagen: Ich brauche den Körper nicht, ich kann den Körper überwinden; ich kann die Sprache überwinden, ich kann den Körper überwinden, und dadurch den Versuch zu machen, die Grenzen der Wirklichkeit zu erweitern und den Staat zu überwinden. Das war mein Ziel, und das habe ich immer mehr ausgebaut, indem ich versucht habe, immer mehr Codes zu entwickeln, immer mehr neue Techniken zu entwickeln.

S.R.: Das wurde quasi möglich durch eine Strömung, die wir heute als konzeptuelle Kunst fassen, wobei die konzeptuelle Kunst ja keine Einheit bildet. Konzeptuelle Kunst war nur dadurch da, dass sie eine Vielheit von diskursiven Ansätzen, von Umgehen mit Sprache, von Umgehen mit Repräsentation usw. dargestellt hat. Wenn wir das jetzt einmal so annehmen, würden Sie sagen, dass die Paradigmen der Konzeptkunst noch gültig sind, oder müssen diese Paradigmen – wenn es sie überhaupt gibt – müssen die permanent neu entwickelt und auf den Kontext, auf die Situation bezogen werden?

P.W.: Das ist eine sehr gute Frage. Sozusagen, die Paradigmen gelten noch, wenn wir eine gewisse Korrektur vornehmen. Die Korrektur sieht so aus – eine Korrektur, die noch niemand gemacht hat, auch nicht die Kunsthistoriker, zu meinem großen Leidwesen – man muss wirklich strikt unterscheiden zwischen der Konzeptkunst, wie sie in England und Amerika entwickelt wurde, also der angloamerikanischen Konzeptkunst; die ist Wittgenstein I verhaftet, die glaubt noch an diesen Satz: „Der Satz ist ein Bild der Wirklichkeit.“ Denken Sie an Kosuth: man sieht den Sessel, man sieht die Lexikondefinition und man sieht ein Foto des Sessels. Die kontinentaleuropäische Konzeptkunst – von Österreich bis nach Zagreb –, die zur gleichen Zeit entstanden ist, die war schon weiter, die war schon bei Wittgenstein II. Wittgenstein II hat nämlich unter dem Druck von Diskussionen mit dem Ökonomen Piero Sraffa, der wiederum ein Freund von dem berühmten marxistischen Philosophen Gramsci war, der hat Wittgenstein gezeigt, was der Wittgenstein so formuliert hat, dass er gesagt hat: „Die Bedeutung eines Wortes ist abhängig von seinem Gebrauch.“ D. h. wie ich ein Wort verwende, wie ich mit dem Wort handle, das schafft die Bedeutung. Also man hat hier einerseits Wittgenstein I war der „Pictorial Turn“, eine Bildtheorie, Wittgenstein II ist der berühmte „Perfomative Turn“, d. h. Handlung ist das Zentrum, Performance usw. Die europäisch-kontinentale Konzeptkunst, wie z. B. meine oder auch die meiner Vorläufer, der Wiener Gruppe oder auch Goran Trbuljak. Trbuljak hat in Belgrad solche Aktionen gemacht, er hat eine Frage gehabt, da ist drauf gestanden auf einem Zettel Papier „Ist das Kunst?” – dann hat er Passanten gefragt: „Ist das Kunst?“ Dann hat er einen Hut gehabt, und hat dann die Antworten „Ja” oder „Nein” in zwei Hüte hinein gegeben. D. h. durch die Handlung, durch die Befragung, durch das Performative ist diese Frage beantwortet worden. Bei mir war das genauso; ich habe z. B. das Wort „Recht” schon 1968 auf den Boden geschrieben in einem Saal; die Leute kamen rein und sagten: „Ja, wo ist denn die Kunst, ich sehe hier keine Kunst, da ist gar kein Objekt noch nicht einmal ein Text.“ Und ich sagte: „Schau doch mal auf den Boden.“ – „Ja, da steht ‚Recht’.“ „Siehst Du, indem Du da spazieren gehst, trittst Du das Recht mit Füßen.“ Und durch diese Partizipation des Publikums ist es mir gelungen, einen Erkenntnisvorgang handlungsmäßig umzusetzen. Diese Technik des Performative Turn, die gilt noch heute, was ich dann später genannt habe „kontextuell”. Ich habe von Anfang an diese reine Kontextkunst, die nur linguistische Analyse gewesen ist, also Wittgenstein I, abgelehnt. Das ist das Paradoxe und Tragische: in dem Augenblick, wo die angloamerikanische Konzeptszene Ende der 1960er-Jahre Wittgenstein I entdeckt hat, waren wir in Europa schon bei Wittgenstein II. Dadurch war das dann inkompatibel, da sind all diese Ansätze quasi aus der Kunstgeschichte hinausgefallen. Das Bild der Konzeptkunst muss korrigiert werden. Ich habe das dann später genannt „kontextuell”, d. h. aus der Handlungsbezogenheit habe ich dann die kontextuelle Bezogenheit heraus gearbeitet, und das gilt für mich heute mehr denn je.

S.R.: Im Prinzip kommt die nächste Frage direkt hinterher. Sie haben jetzt so ein bisschen genealogisch erklärt, wie die angelsächsische Konzeptkunst sich entwickelt hat und dass die europäische Konzeptkunst ein bisschen weiter war oder anders angesetzt hat. Glauben Sie, dass im zeitgenössischen Kunstdiskurs ein explizit konzeptueller Ansatz noch zu leisten ist?

P.W.: Ich glaube, der wird geleistet, wenn man eben nicht diesem angloamerikanischen Diskurs folgt, sondern dem europäisch-kontinentalen. Nehmen wir zeitgenössische Künstler, die sehr erfolgreich sind, angefangen von Olafur Eliasson bis zu Santiago Sierra. Wenn Santiago Sierra eben auf der Biennale von Venedig nur denjenigen Zugang gewährt, durch ein Unterholz zum spanischen Pavillon, wenn er sagt: „Haben Sie einen amerikanischen Pass?“ – dann macht er genau das, was ich immer beschrieben habe, dass er sagt, es gibt die Regeln des Kunstsystems, die sind sprachlich verordnet; dann musst du ein Dokument haben, wo drauf steht, du bist Spanier, und wenn du dieses Dokument nicht hast, dann kannst du nicht hineingehen. Man sieht hier wiederum genau, die Sprache als Handlungsvorstellung, als Handlungsangebot, als Option für Performances. D. h. es gibt eine Verknüpfung von Handlung und Sprache, und die noch dazu kritisch-kontextuell bezogen ist. Hier gibt es keine Abbildung mehr von irgendwelchen Gegenständen oder Handlungen, sondern es gibt nur die Handlung selber im kontextuellen, konzeptuellen sprachlichen Kleid. Eine andere Sache – Olafur Eliasson, der nimmt das auf, was wir damals genannt hätten die Verbindung von Wissenschaft und Kunst; man hat gesehen, schon mit der Untersuchung linguistischer Vorgänge, dass das sehr mathematisch ist, mit optischen Vorgängen, dass das sehr physikalisch sein kann. Und diese Vorschläge, den Kunstbegriff in der Naturwissenschaft zu erweitern… ich habe z. B. 1975 eine Ausstellung gemacht mit Algen; ich habe die ganze Galerie mit einer Algenzucht gefüllt, weil ich zeigen möchte: Die Algen leben im Meer, in einem offenen System, durch die Kraft der Sonne und erzeugen dabei den Sauerstoff, von dem wir leben. Millionen von Jahren haben Milliarden von Algen im Meerdiese Ozonhülle um die Erde geschaffen. Jetzt passiert Folgendes: Wenn ich dann diese Algen in ein geschlossenes System gebe, in ein Aquarium, und habe auch eine Lichtquelle – die Lichtquelle ist die Lebensquelle für die Algen – dann können sich die aber nicht ausbreiten, sondern sie bilden durch die Verbreitung der Population einen Schatten, und durch diesen Schatten, wo kein Licht hinkommt, sterben die Algen. D. h. man sieht, der gleiche Mechanismus kann in einem offenen System dazu führen, dass das Leben blüht, und der gleiche Mechanismus, der Mechanismus der Lichtabhängigkeit, führt dazu, dass ein geschlossenes System die Algen sterben lässt. Das war dann für mich ein Modell, dass wir eine offene Gesellschaft brauchen werden. Und diese Art von naturwissenschaftlichem Denken finden wir heute bei Olafur Eliasson, aber immer mit einem bestimmten Modellcharakter verbunden. Also es haben sich diese Ansätze enorm durchgesetzt, aber ohne dass die Kunsthistoriker das noch richtig gesehen haben. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn die Kunsthistoriker es nicht sehen, wenn es kein beobachtetes Phänomen ist, dann existiert dieses Phänomen nicht. Aber dann kann man nur sagen: es müssen halt mehr Leute nachdenken und dieses Phänomen sehen, damit es wieder existiert.

S.R.: Gut. Jetzt kommt eine etwas persönlichere Frage, und zwar geht man ja in der Kunst davon aus, dass durch die Praxis eine Definition des Seins entsteht, d. h. der Maler ist Maler; heute spricht man eher von Künstler. Ich möchte Sie jetzt fragen nach der idealen typischen Tätigkeit, die Sie täglich ausüben. Wie würden Sie die definieren? Gibt es das? Können Sie die überhaupt formulieren, die ideale, typische Tätigkeit?

P.W.: Es ist klarerweise sehr verlockend, sich als Künstler zu definieren, d. h. sogar heute, wo es keine Unternehmer mehr gibt, sondern auch Unternehmer selbst zu Aktiengesellschaften werden und Vorstandsvorsitzende abhängig sind von Shareholdern, ist der Künstler die letzte Illusion, die letzte Fiktion eines Souveräns. Ich hatte aber aus zwei Gründen immer Argwohn gegen den Status des Künstlers. Erstens wollte ich nicht sagen, bitte akzeptieren Sie mich als Künstler, mir ist das auf die Nerven gegangen; den Status des Künstlers erreicht man nicht geschenkt, sondern muss sich den erkämpfen durch die ganzen Phasen der Mythologie: Man wird nicht anerkannt, dann kämpft man, weil man nicht anerkannt wird, besäuft man sich, und dann wird man unglücklich und dann stürzt man ab, und wenn man dann tot ist, wird man doch anerkannt. Diese Art Mythologien sind so was von langweilig, dass ich diesen Weg nicht gehen wollte. Aber ich wollte auch nicht alles tun von vornherein, dass ich gleich anerkannt werde und Erfolg habe. Das ist ein psychisches Problem. Ich habe auch rein theoretisch, was mir viel wichtiger war, den Status des Künstlers nicht anerkannt, sondern dann müsste ich sagen, ist das Leben von Mathematikern, das ich viel besser kenne, was die meisten nicht kennen – Mathematiker sind viel exzentrischere Künstler, enorm, viel exzessiver, viel asketischer. Wenn man eine Künstlerbiografie haben möchte, in allen schillerndsten Farben der Extreme, dann sind es eher Mathematiker als die Künstler. Dieses verlogene Bild dieser Künstler sind schon Ursache genug, dass ich kein Künstler sein möchte. Den einzigen Ausweg, den ich gefunden habe, ist die Antwort auf Ihre Frage: Ich würde mich ganz klassisch altmodisch als europäischer Intellektueller bezeichnen. Und wenn die Künstler europäische Intellektuelle sind, dann bin ich damit einverstanden, aber mehr und nicht weniger möchte ich sein.

S.R.: Und was wäre die typische Tätigkeit eines Intellektuellen? Kann man das sagen, oder geht das heute gar nicht mehr?

P.W.: Das würde ich sagen, ist eigentlich schon vorgezeichnet. Wenn Sie daran denken, dass sogar Maler Botschafter gewesen sind, nicht nur Hofkünstler, sondern auch Botschafter des Hofes in auswärtigen politischen Funktionen; dass Philosophen Botschafter gewesen sind, also Politiker. D. h. dieser Intellektuelle hat immer schon neben der schreibenden oder produzierenden Tätigkeit – ob er jetzt Musik produziert oder schreibt, oder Gemälde produziert – immer auch schon eine, wenn man genau hinschaut, eine institutionelle Tätigkeit gehabt. Unser berühmter Parade-Künstler Leonardo da Vinci hat in seinen Bewerbungsschreiben immer zuerst aufgezählt, was er als Ingenieur leistet, was er als Militärtechniker leistet, was er als Naturwissenschaftler leistet; am Schluss hat er gesagt, ganz am Ende seiner Bewerbungsschreiben: Wenn Sie wollen, kann ich auch noch hervorragende Gemälde herstellen. Der europäische Intellektuelle, wenn man seine Geschichte kennt, war immer jemand, der auch institutionell gearbeitet hat, im gesellschaftlichen Kontext. Es war nie der, der sich zurückgezogen hat, auf einer Insel lebt. Das sind meiner Meinung nach romantische Ideale; das ist der extrem verderbliche Einfluss der romantischen Schule, die solche Modelle entworfen hat, die aber nur parasitär funktionieren können. D. h. wenn ein Maler auf einer Insel lebt, wie es ja immer wieder als Modell, als Metapher oder als Wirklichkeit vorkommt, dann ist er davon abhängig, dass ihn jemand anerkennt und ihm einen monatlichen Scheck überweist. Also insoweit ist er gar kein Souverän, sondern ist in Wirklichkeit eher ein Parasit. Und darum, das Modell des europäischen Intellektuellen ist nicht das des blassen Denkers à la Hamlet – das ist auch ein Modell, das von der Gegenreaktion entworfen wurde, um den Intellektuellen zu marginalisieren, weil er eine gewisse Gefahr darstellt für die Politik. Wenn jemand denken kann, dann kann er auch Dolchstoßmanöver aufdecken, dann kann er auch konstruktive Vorschläge machen, die die Wirklichkeit verändern. Die Gesellschaft hat alle möglichen Modelle entwickelt, um den Intellektuellen zu diskreditieren, bis hin zu sagen: Das sind Zweifler, die können sich nicht entscheiden, die sind handlungsunfähig, also das Hamlet-Modell. Der europäische Intellektuelle in seiner Geschichte war im Gegenteil jemand der sehr wohl handlungsfähig war, und deswegen neben seiner Produktion in jedem Bereich auch im gesellschaftlichen Kontext operiert hat.

S.R.: Jetzt habe ich noch eine Frage, die sich so ein bisschen selbstreflexiv auf die Position oder die Handlung bezieht, wo wir uns hier befinden. Denn es hat einmal jemand gesagt: Künstler vor der Kamera haben heute nur noch zwei Möglichkeiten: Die eine ist, verzweifelt zu versuchen, den authentischen Künstler zu spielen, oder die Situation, vor der Kamera zu sein, selbst zum Thema zu machen.

P.W.: Ja, Sie sprechen mir aus der Seele. Ich sage meinen Studenten immer am Anfang, wenn sie ein Galerist besucht, dann sollen sie möglichst sich sprachlos stellen und stammeln oder so tun, als seien sie besoffen und irgendwie so „Huoäh“ – dann sagt der Galerist und der Kritiker: ein wahrer Künstler, und dann fühlt er sich halt berufen und bestätigt in seiner Aufgabe, weil dann muss er die Vermittlungsarbeit leisten, er muss dieses unerkannte Genie dann verkaufen oder literarisch darstellen. In dem Augenblick, wo der Künstler sich darstellt – er kann auch reden, er kann auch denken –, dann beginnen die Kompetenzstreitigkeiten. Dann sagt der Galerist: Wozu braucht der mich, wenn er selbst handlungsfähig ist – also, wenn er nicht das ist, was alle Welt sich wünscht; man nennt das dann „legally incompetent person“. Jeder wünscht sich, der andere soll im Wachkoma sein; er soll keinen Willen haben, er soll meinen Willen erfüllen; er soll nicht einmal entscheiden können – wie die Leute im Wachkoma – will ich essen, will ich trinken, sondern ich will entscheiden. Und der Künstler, er spielt dann den Verzweifelten. Man sieht das sehr schön, auf wunderbare Weise, wenn man solche Fotos anschaut von Künstlern; weil man sieht wie ihre Anstrengungen nicht sehr weit gehen. Eines der berühmtesten Künstlergenies ist Francis Bacon: Man sieht, er hat die Farbe nur so weit gespritzt, so weit sein Arm reichte; die Mühe, die er sich hätte machen müssen, um das wirklich perfekt zu machen, dass er einen Meter höher geht und dort noch Farbe hin spritzt, dass er sein Atelier wirklich künstlerisch ausgestaltet, das hat er nicht einmal sich die Mühe gemacht. Er hat nur gedacht, okay, wenn ich ein bisschen Farbe hin schmiere und den Teppichboden schmutzig mache, wird jeder sagen, ein wahrer Maler. Die andere Frage ist klarerweise, man muss sich der Kamerasituation bewusst sein, man muss quasi die Evidenz auch noch darstellen, also man muss darstellen, dass man repräsentiert wird. Das ist eine intelligente Möglichkeit, das zeugt auf alle Fälle schon von einer Kompetenz des Künstlers selber, aber es ist auch eine Möglichkeit – das kann man selber entscheiden, man kann die Konversität abbauen; man kann die Kamerasituation vergessen, man kann einfach versuchen, die Frage, die gestellt wird, ohne dass man den Repräsentationsapparat mit hinein nimmt, zu beantworten. Das ist eher meine Vorgehensweise, dass ich versuche nicht in die Unmittelbarkeit – das ist das Malermodell – zu regredieren, aber auch nicht zu sagen: misstraue den Medien, ohne dass du dich besonders auf sie abrichtest und sagst, wie muss ich mich verhalten, weil dadurch im Grunde, nach dieser scheinbaren aufklärerischen Attitüde der Evidenz ist es dann doch so, dass ich mich nach den Gesetzen der Medien verhalte, nach den Gesetzen der Kamera. Man weiß dann genau, was ist die bessere Seite, soll ich den Kopf so halten, soll ich die Seite zeigen. Macht man es nicht, macht man sich abhängig wiederum vom gesamten technischen Dispositiv. Man zeigt eigentlich seine Souveränität, wenn man beides vergisst und einfach nur versucht, den Dialog zu führen. (0:28:00:03)

S.R.: Ich habe irgendwo gelesen, dass es zwei Möglichkeiten gibt, sich als Künstler vor der Kamera zu verhalten. Das eine ist eben zu versuchen, den authentischen Künstler zu spielen, und das andere ist, die Situation vor der Kamera selbst zum Thema des Gesprächs zu machen.

P.W.: Vollkommen richtige Beobachtung. Ich sage meinen Studenten immer, wenn sie am Anfang die ersten Besuche bekommen von Kritikern oder von Galeristen, sie sollen möglichst betrunken wirken oder stottern oder stammeln, denn dann fühlt sich der Kritiker berufen, seiner Aufgabe nachzukommen und zu sagen: dem muss ich helfen, ich kann für ihn sprechen und ihn vermitteln. Und die Galeristen sagen: „Ah, dem kann ich helfen, da muss ich einen Käufer finden.“ Wenn er zeigen würde, dass er selbstständig handeln und sprechen kann, dann würde es zu einem Kompetenzkonflikt kommen, dann würde der Kritiker sagen: „Wozu braucht der mich, denn er kann ja selbst schreiben und reden.“ Und die Galeristen würden sagen: „Wozu braucht der uns, denn der kann ja auch selbst handeln und für sich einstehen.“ Das ist das eine Modell. Das sieht man in sehr vielen Bildern, bis hin, dass – eines der berühmtesten Malerateliers – Francis Bacon, wie der absichtlich seinen Raum so herstellt, dass man deutlich sieht…, das ist das betrunkene Malergenie. Die andere Möglichkeit ist klarerweise die: Man steht da als bewusster, aufgeklärter Zeitgenosse, der eben die anwesende Kamera selbst darstellt, d. h. es geht dann hier um das Wissen: Es gibt einen Repräsentationsapparat und ich gehe auf diesen Repräsentationsapparat ein. Das endet aber dann damit: Misstraue den Medien bzw. sich auf die Medien einzulassen. Man hat bessere Seiten… Kopfnicken. Also insofern unterwirft man sich den Eigengesetzen der Medien. Meine eigene Vorgehensweise ist die: Man kann auch die Medien vergessen; man kann die Anwesenheit der Repräsentationstechnologie, des technischen Dispositivs durch Bewusstseinsakte eliminieren, und man kann sich auf die Fragen konzentrieren, die gestellt werden, und darauf antworten. Und das ist der Weg, den ich eigentlich immer gehe, dass ich den Medien nicht misstraue, sondern sie missachte, und das ist mir – wie mir das eine egal ist, die Kritiker und die Galeristen – , wie mir auch egal sind die Medien.

S.R.: Dann verhalten Sie sich ja genau umgekehrt wie z. B. der neue Papst [Papst Benedikt XVI], der auch, wenn da kaum jemand im Raum ist, immer Gesten macht, als wenn da Hunderte oder Tausende Menschen anwesend wären.

P.W.: Dass mein Rezept kein Erfolgsrezept ist, das gebe ich gerne zu. Deswegen sage ich auch immer meinen Studenten: Ich erzähle ihnen die Erfolgsrezepte, aber ich stelle sie ihnen zur Wahl. Ich sage auch deutlich: Die Erfolgsrezepte sind, wenn man sich eher betrunken darstellt und unmündig, und dass mein eigenes Verhalten nicht gerade das Erfolgsrezept ist. In einer Mediengesellschaft muss alles sich ausrichten nach den Gesetzen der Medien. Baudrillard hat vollkommen recht – die Präzision des Simulacrum, d. h. die Darstellung ist wichtiger als das Sein, der Schein ist wichtiger als das Sein. Wir haben ja heute nur mehr überall Darsteller: Wir haben Kanzlerdarsteller, Außenministerdarsteller, Schauspielerdarsteller, Künstlerdarsteller. Alle lernen einen bestimmten Code, einen Darstellungscode. Sie machen nur einige hübsche Fehler, sie haben eine überzogene Anpassungsleistung, sie übertreiben ein bisschen. Ein Kanzler stellt sich dann hin, aber anstatt er jetzt bedeutungsvoll schaut, das macht der Außenminister-Darsteller ganz gut, die Sorge um die Welt. Aber der Kanzler stellt sich hin und freut sich so sehr über seine Rolle: Sehen die mich auch, bin ich auch da, stehe ich da richtig? [Diese Passage ist sehr problematisch, weil wenig Sinn; ich plädiere für Kürzen] Die Selbstdarstellung, das Genießen übermannt ihn [sie] [wenn graue Passage gestrichen würde] so stark, dass er [sie] kleine Fehler macht [machen]; das ist immer so hübsch zu sehen, und das macht auch der Papst. Viele Selbstdarsteller, die die Anwesenheit der Medien genau ausnützen, machen sehr hübsche Fehler. Man kann daraus eins lernen: Man hat früher verlangt, das Recht sich auszudrücken oder das Recht sich zu erkennen. Heute muss man sagen, dass das eigentlich demokratische Versprechen ist: Jeder hat das Recht auf seine Maske, jeder hat das Recht auf seine Darstellung. Jeder kann sagen: Ich möchte so und so dastehen. Und wenn es mir nicht passt, kann ich mich umoperieren lassen oder ich kann meine Haare neu machen oder mich anders anziehen. Und die Teenager fangen schon damit an, sich alles zu erkämpfen, dass sie sich darstellen können, wie sie möchten. Aber es geht nicht nur darum zu kämpfen – wie bin ich, was möchte ich sein? –, sondern es geht darum zu kämpfen, was möchte ich darstellen. Und natürlich gibt es auch dann die meisten Künstler, die in die gleiche Richtung gehen müssen.

S.R.: Mir fällt jetzt noch eine Frage ein, eher spontan. Würden Sie sagen, dass der Begriff des „auteurs“, des Autors – auteur ist eigentlich noch etwas anders gewichtet, anders konnotiert; würden Sie sagen, dass der Begriff des auteurs heute überhaupt noch eine Wertigkeit haben kann, oder sollte er wieder eine Wertigkeit haben?

P.W.: Auch hier bin ich froh, dass Sie die Frage stellen. Ich glaube, der Begriff des „auteurs“ war eine ziemliche Fehlkonstruktion, hat vielleicht heute noch für manche eine Wertigkeit, aber er hat keine Wirklichkeit mehr. Wenn man nur auf ein Segment geht – es gibt ja viele Felder, wo der Autor-Begriff, Auteur-Begriff, diskutiert wird. Gehen wir mal zum Kino: Es waren gerade die Franzosen, von Godard bis Truffaut, die sich gerne darstellen als „cinema des auteurs“, die eben durch die Beobachtung des Hollywood-Industriefilms diese Fiktion geschaffen haben. Sie waren die ersten, die gesagt haben, Howard Hawks, William Wyler, Hitchcock usw. sind Autoren. In dem Augenblick aber, wo diese Regisseure gar nicht mehr gut gewesen sind, haben sie angefangen, die als Autoren zu konzentrieren [34:10]. Das sind merkwürdige Filme, wo drauf steht, ein Film von Fassbinder, und dann kommen zwanzig Namen. Bei einem Roman steht drauf, der Roman ist von dem und dem, und dann kommen nicht zwanzig Namen, die diesen Roman noch mit geschrieben haben. D. h. es gibt heute industrielle Produktionsbedingungen, die nichts anderes bedeuten als: Wenn ich einen bestimmten Film machen möchte, z. B. einen Film wie „Star Wars“, dann kann ich den nur machen in einem riesigen, arbeitsteiligen Kollektiv. Jetzt kommt dann dieser Impuls, die Leute haben Angst vor dem Begriff Arbeitsteilung, d. h. zuzugeben einen Verlust, eine Verteilung von Kompetenzen. Jetzt gehen sie hin und sagen: Du hast das Licht gemacht, du hast die Kamera gemacht, aber der Film ist von mir. Das ist eine glatte bürgerliche Fiktion, um nicht zu sagen „Lüge“, die sich gegen die zeitgenössischen Bedingungen stemmt, d. h. sie versuchen auf einen Zustand zurück zu gehen, der mal früher war. Früher: Ich kann Avantgarde-Filme machen; ich kann eine Super-8-Kamera nehmen; ich kann eine Videokamera nehmen, und als Einzelner kann ich bestimmte Filme machen. Aber ich kann als Einzelner nicht „Star Wars“ machen. Die Entscheidung beruht darauf: Möchte ich solche Filme haben wie „Star Wars“, oder möchte ich solche Filme haben wie Godard – das sind alles kollektive Filme –, oder möchte ich nur Filme haben, die Einzelne machen können. Diese Entscheidung gilt nicht für Gedichte. Gedichte machen immer Einzelne, in der Mehrheit. Oder auch Romane schreiben einzelne, Theaterstücke schreiben einzelne. Das Theaterstück selber wird schon von einem Kollektiv gemacht. Drum ist es beim Theater schon so pervers; dort steht wenigsten noch: ein Stück von Shakespeare und dann Regie sowieso. Aber im Kino steht nicht: Ein Drehbuch von Herrn Sowieso, Regie von Herrn Sowieso. Es heißt: ein Film von dem und dem. D. h. der Auteur-Begriff passt nicht mehr auf die zeitgenössische Wirklichkeit der Produktion bzw. diejenigen – das ist das Krasse –, die wirklich noch Autoren sind, wie Avantgarde-Filmer, die nur mit sich alleine was machen. Die werden dann auch noch missachtet, das ist diese Lüge. Man macht dann Industrie… (Unterbrechung Handy) Man macht sogar, und das ist das Krasse und das Widersprüchliche, die Vertreter der Industriefilme macht man zu Autoren, und diejenigen Avantgarde-Filmer, die wirklich Autoren sind, in dem Sinne, dass sie alleine zu den Herstellern gehören, die werden missachtet und marginalisiert. Dabei muss man offensichtlich sagen, man möchte bestimmte Filme haben, und diese Filme weiß man, kann man eben nur im industriellen, arbeitsteiligen Kollektiv herstellen. Und dagegen ist gar nichts einzuwenden; einzuwenden ist nur etwas dagegen, dass man hier diesen Etikettenschwindel macht. Und klarerweise gelten solche Sachen halt auch … für das Theater wie auch für bestimmte musikalische Produktionen. In der Musik ist es ganz krass; in der Musik sind so viele arbeitsteilige Kräfte dabei, um einen bestimmten Sound, ein bestimmtes 3-Noten-Stück herzustellen, dass es dann immer entsetzlich ist zu sagen: Das ist ein Lied von der Frau Sowieso oder dem Herrn Sowieso. Das sind im Grunde nur mehr eine Art Material – von Make-up-Künstlern bis zu Studiokünstlern, die dann das Produkt herstellen. Die Figuren, die wir heute haben, die Pop-Größen sind ja keine Sänger im klassischen Sinne; es sind einfach sozusagen Halbfabrikate wie in der Großindustrie; Semiautomaten, Halbautomaten, die ja dann benützt werden, für ein bestimmtes Produkt und das ist der Song. Das ist ungefähr so, die Nachrichten… kein Mensch glaubt, dass der Nachrichtensprecher, dass das seine Sätze sind. Jeder weiß, der liest ab von einem Teleprompter… . Die Sänger haben heute faktisch die gleiche Rolle; sie sind von Produzenten bzw. Telepromptern abhängige Überbringer der Botschaft. Man versucht – und das ist meine Kritik – ein vollkommen durch und durch industrielles Produkt, was als solches genießbar wäre, versucht man noch ein menschliches Gesicht zu geben; man anthropomorphisiert eine Kette von Halbfabrikaten und halbautomatischen Vorgängen und gibt ihnen ein menschliches Gesicht. Das ist nunmehr die Aufgabe des Sängers. Drum kennt auch jeder die Skandale, dass dann die Sänger gar nicht singen. Man kennt das von Milli Vanilli, dass man den Sänger auch gar nicht mehr braucht, seine Stimme; man braucht nur noch sein Gesicht. Man braucht nur noch ein Gesicht, dass man ein Industrieprodukt anthropomorphisieren kann für den doofen Konsumenten.

S.R.: Jetzt habe ich noch eine Frage, mit der ich die Brücke schlagen möchte zu Computerproduktion, Computerarbeit, künstlerische Formen. Ich habe mir gedacht, das könnte man so eingrenzen: Wann oder unter welchen Umständen nehmen Code-basierte Kunstformen heute die Rolle von Konzeptkunst ein?

P.W.: Das ist eine schwierige Frage. Die Schwierigkeit besteht darin, dass heute die Industrie und die Herstellung des Ganzen selber unglaublich ausdifferenzierte Code-Maschinen geworden sind, d. h. hier hat man einen tatsächlichen Monopolverlust zu beobachten; das waren früher wirklich Künstler, Wissenschaftler, die verschiedene Arten von Codes liefern konnten. (0:40:12:02) Ich gehe so weit zu sagen: E = mc2 ist ein Code; man weiß nicht genau, was ist Energie, was ist Masse, was ist Lichtgeschwindigkeit. Das sind einfach Begriffe, die in bestimmten theoretischen Referenzen funktionieren. Da wird sozusagen, die Natur erhält eine Stimme, die Realität erhält eine Stimme. Da hat man dann eine Formel, die erklärt uns die Natur, eine gewisse Codierung. Da kann man ein die Elemente ändern und dann kommen andere Codes heraus. Dieses Monopol, dieser Vorrang der Künstler und Wissenschaftler ist heute verloren gegangen; sie haben nicht mehr diese Hegemonie, als einziger Code-Produzent zu sein; von der Bekleidungsindustrie bis zur Kinoindustrie gibt es unglaublich viele Instanzen, die Verhaltenscodes, Kleidungscodes, Denkcodes, sexuelle Codes produzieren. Hier kommt dann der Künstler in die Lage: Soll er einen weiteren Code dazu produzieren, oder soll er versuchen, den Code zu unterlaufen oder subversiv zu unterminieren? (0:41:14:03) Ich glaube, dass wir heute keine Künstler mehr haben, die imstande sind, Codes zu liefern. Das ist eines der größten Debakel der modernen Kunst. Das letzte Mal, wo sie noch Codes liefern konnten, war die Abstrakte Malerei. Die konnten noch sagen – zu einem wahnsinnig hohen Preis natürlich, weil dadurch bestimmte geschichtliche Erfahrungen ausgespart wurden –, aber die konnten noch sagen… Sehen Sie, ein Mann wie Mondrian, der konnte noch Farbkunst liefern, die heute in der Reklame nachgemacht wird oder in der Mode. Aber sie wissen selbst, heute ist es umgekehrt; heute tun Künstler anschauen, was macht die Mode, was machen die Massenmedien, was macht der Film, und das wird dann in die Malerei rückverwandelt, inkorporiert. Sie sind sogar stolz darauf zu sagen, ich habe die und die Elemente – seit Pop-Art kann man sagen, kann man sich legitimiert, indem man sagt: „Ich habe die und die Elemente aus dem Massencode, Kinocode in meine Malerei rücküberführt“, und früher war es halt umgekehrt. D. h. das Problem ist, dass die Kunst nicht mehr imstande ist, Codes zu produzieren. Das, was sie noch kann – und das machen die besten Künstler noch –, dass sie Codes unterlaufen, dass sie quasi subversiv einen Code umdrehen. Wenn beispielsweise der Schweizer Künstler Poete sagt, es gibt den Niki-Code, es gibt den Coco-Chanel-Code, und wenn er dann diese Codes, die ein „Brand“ sind, tatsächlich auf die Haut einbrennt, nämlich auf das Foto von der Haut. Da sieht man hier gewisse kontextuelle, konzeptuelle Praktiken auf der Ebene des Codes noch mal radikal subversiv umgesetzt.

S.R.: Diese Form des Unterlaufens würden Sie dann quasi als eine Form von konzeptueller, Code-basierter Kunst bezeichnen.

P.W.: Genau. Das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe: Das Verhältnis von Abbildung und Realität, oder Repräsentation und Realität durch Sprache, oder durch Bilder, oder durch Codes, abstrahiert durch Codes – das wird neu interpretiert. Das… ist noch einer der besten Versuche von Jugendlichen, wenn sie sich eine Sprache schaffen, dass sie sagen: For you – und dann kommt nur mehr eine „4“ statt „for“ und nur mehr das „u“ statt „you“. Da versuchen sie sich selbst, zumindest auf dieser Ebene, einen Code zu generieren. Die Jugendkultur ist sehr stark gekennzeichnet durch diese beiden Strategien: Generierung von Codes – SMS-Spiele, SMS-Messages – bis hin zu Unterlaufen von Codes, dass existierende Codes einfach umgedreht werden, dass dann Begriffe plötzlich etwas anderes bedeuten. Und so versuchen sie, innerhalb der vorgegebenen Rahmenbedingungen, Texte durch Codes umzuschreiben oder neu zu schreiben. Ich würde sagen, das Beste, was heute noch Kunst leisten kann, leider, sind Umschreibeprogramme von existierenden Codes. Und die Jugendkultur liefert hier sehr starke Vorbilder, Modelle und sogar Motive. D. h. das Rebellische der Jugendkultur, das es eigentlich nicht mehr gibt, besteht auch nur im Umschreiben von Codes: Man tut dann die Kappe nicht nach vorne, sondern nach hinten; das Leibchen nicht nach innen, sondern nach außen, und das Futter nach außen… Es gibt immer wieder alle Möglichkeiten, wie kann man die existierenden Codes umschreiben. Das ist nicht sehr viel, aber mehr wie gar nichts.

S.R.: Gut. Vielen Dank. Würden Sie sagen – quasi als Abschlussfrage –, dass es eine Differenz gibt in der Computerkunst oder in der Kunst, die mit Computern arbeitet? Es gibt ja heute kaum noch Kunst, die völlig unabhängig von Computern existieren kann. Spätestens für die Repräsentation oder Reproduktion braucht man den Computer. Aber man kann ja trotzdem noch den Unterschied machen und sagen: Es gibt Künstler, die arbeiten mit geschriebenem Text. Würden Sie die als konzeptuelle Kunst bezeichnen, oder würden Sie Hacker u. U. als eine Form von konzeptueller Kunst bezeichnen?

P.W.: Ich würde Hacker oder Netzaktivisten als die aktuellste Ausprägung von Konzeptkunst verstehen, weil sie sich eben tatsächlich mit Programmieren beschäftigen, weil sie die Fähigkeit mitbringen, eben Zeichenketten – was Sprache darstellt, Sätze sind nichts anderes wie Zeichenketten aus einem endlichen Alphabet mit festen Regeln –, dass sie versuchen, wenn das jetzt dann maschinell implementiert wird; das sind die vordersten Pioniere dessen, was kommt, die Vollender von Konzeptkunst. Weil sie eben Programme umschreiben, Programme zerstören oder eben dekonstruieren – was man dann hacken nennt. Sie stehen an der Front der konzeptuellen Forschung.

S.R.: Gut. Dann möchte ich mich herzlichst bedanken.

P.W.: Ich bedanke mich für Ihr Interesse und für Ihre gute Vorbereitung.

S.R.: Wenn Sie noch irgend etwas zu sagen haben. Wenn Ihnen noch etwas ganz wichtig ist, wo Sie denken, das sollte auf jeden Fall gesagt werden, last famous words.

P.W.: Fällt mir jetzt nichts ein.

S.R.: Mir hat sehr gut gefallen, wie Sie die verschiedenen Repräsentationsmodelle Wittgenstein I, Wittgenstein II. ausgeführt haben.

P.W.: Das ist die wesentliche Aussage.

S.R.: Es gibt da so eine gewisse Distanzierung. Ich habe auch z. B. mit Art & Language gesprochen und mit Joseph Kosuth. Art & Language z. B. machen eine ganz große Differenz; die sagen, Kosuth besteht immer noch darauf, dass es bestimmte festgefahrene Sichtweisen gibt. Wir haben das ja längst revidiert, spätestens seit Anfang der 1980er-Jahre. (Schnitt) …die sie ja über die immer gepflegt, die sie aber mal so ganz im Hintergrund hatten. Die waren mal nur so Randdekor, auf das man nur ironisch verwiesen hat. Und diese Amateurmalerei, die nimmt jetzt einen ganz anderen Stellenwert ein. Wo ich auch die Frage stellen würde, vorsichtig, ob das was damit zu tun hat, dass einfach der Markt eine ganz andere Bedeutung, eine andere Dominanz auch für die Konzeptkunst gewonnen hat, mittlerweile.

P.W.: Ich würde auch sagen, dass die angloamerikanische Konzeptkunst aufgrund einer sehr engen Basis – und zwar Wittgenstein I, und von Wittgenstein abstammend, was er nennt „ordinary language philosophy”, also die Analyse der Alltagssprache oder überhaupt nur in der visuellen Poesie. Er hat gesagt: Das Wort „unten“, wo schreibe ich das hin, wenn ich eine Seite vor mir habe. Schreibe ich das unten hin, oder schreibe ich das an den oberen Rand der Seite? Wenn ich das Wort „unten“ oben geschrieben habe, und das Wort „oben“ unten – also auch hier schon Handlungsanweisungen, schon der Performative Turn. Weil er einfach gesehen hatte, man kann nicht nur – wie Gertrude Stein gesagt hat, und das ist noch frühe Konzeptkunst – „es ist unmöglich, einen Satz zu machen, der keinen Sinn ergibt“, hat Gertrude Stein gesagt. Da war mein Gedanke: Es ist, wenn man so einen Buchstaben hat, und hat dann auf der weißen Seite… Ich kann z. B. das Wort Wasser mit Wasser auf ein Papier schreiben, und dann wellt sich das Papier …, d. h. die Anwendung, der Gebrauch hat wieder die Bedeutung definiert…. (Schnitt) (0:48:49:03) Das habe ich alles 1964 – umsonst, hat keiner gewollt, hat keinen interessiert. Ich konnte ja faktisch bis ungefähr 1970, 1971, nichts publizieren, weil es in Kontinentaleuropa kein Forum gegeben hat für solche Dinge. Ich konnte das in Osteuropa publizieren, also in Jugoslawien konnte ich das hin und wieder publizieren. Das hat von der Frage, der Bedeutung des Wortes mit den technischen Regeln, mit dem Dispositiv, mit dem Material, bis zum Subjekt, der das dann macht, oder der Empfänger der Botschaft, das hat man alles hineingenommen bei dieser Art von früher kontinental-europäischer Konzeptkunst. Man hat wirklich dann den Charakter des Autors, den Charakter des Werkes und den Charakter sogar des Lesers infrage gestellt. Ich habe dann sogar gesagt, ich mache Kunstwerke, Texte, die sich an niemand adressieren, weil sich die ganze Literatur immer an jemand adressiert. Da habe ich dann gesagt, es ist doch viel besser, ich sage, es gibt Nord, Süd, also die vier Himmelsrichtungen. Ich setze mich dann jeden Tag eine Stunde im Norden des Museums, am nächsten Tag eine Stunde südlich vom Museum und denke über das Museum nach. Das hat keiner gesehen, das hat keiner notiert, ich habe es nicht aufgeschrieben. Also man kann das sehr extrem treiben. Diese Art von Konzeptualisierung, d. h. Immaterialisierung von Autor, von Werk, auch von Empfänger… das haben ja die anglo-amerikanischen Konzeptkünstler nie gemacht. (0:50:23:09) Sie haben immer Produkte hergestellt… Sie haben gleich gesagt: Aha, ich kann jetzt wieder ein Objekt machen, ein Foto, einen Stuhl, oder ich kann wieder ein Gemälde machen. Das ist ja absurd, diesen ganzen Aufwand von der Kontextualisierung zu machen und dann bleibt es doch wieder ein Autor. Oder klassische Grundkonstanten, es gibt einen Autor, es gibt ein Kunstwerk, es gibt einen Empfänger, die sind von den wahren Konzeptkünstlern aufgelöst und transformiert worden, und das haben die genannten Künstler nicht gemacht. Der Kosuth macht immer noch Objekte, die man kaufen kann kann. Das ist mein persönlicher Angriff auf den Status quo der Konzeptkunst. Dadurch bin ich froh über jede Generation, die diese Ansätze, die wir geliefert haben in Kontinentaleuropa, die die weiter treibt. Ich habe vorhin ein paar Namen genannt.

S.R.: Gut.

P.W.: Da haben wir doch noch was gefunden als Schlusswort.

S.R.: Ja, das war sehr gut. Ich bedanke mich noch einmal.

P.W.: Auch noch einmal danke.